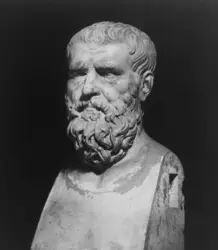

HÉRACLITE (VIe-Ve s. av. J.-C.)

La légende et l'histoire reconstituable concourent à représenter Héraclite comme un aristocrate déchu des fonctions de sa caste, maintenant, dans une cité asservie, parmi une plèbe bigarrée de Grecs et d'Asiates, la hautaine réserve d'une sagesse pour les meilleurs. Chez ce Grec, le destin de la servitude aurait provoqué une réponse autre que l'exil, autre que la rébellion héroïque : le phénomène culturel d'une trouvaille philosophique.

Un Éphésien sans maîtres

On ne connaît rien de certain concernant les dates d'Héraclite, ni aucun événement avéré de sa vie. Les calculs autorisés placent son « acmé » (environ la quarantième année) dans les premières décennies du cinquième siècle : à un âge impossible à préciser, Héraclite aurait donc vécu l'effondrement de la Grèce d'Ionie, y compris sa patrie d'Éphèse (chute de Milet, 498), la poussée perse vers l'Europe, Marathon, Salamine, et peut-être la reconquête de l'Ionie d'Asie. Or sa légende ne le montre pas quittant Éphèse, elle ne le voue pas au destin qui fut celui d'autres grands Ioniens, tels Xénophane et Pythagore : le destin de l'exilé, de l'errant, ou du fondateur colonial. On ne sait rien non plus de certain concernant sa famille. Mais une tradition qui n'est pas forcément une légende le fait naître chez les Androclides d'Éphèse, dans une lignée remontant aux fondateurs de cette cité grecque, d'ailleurs pourvue de fonctions sacerdotales dans un sanctuaire local. Sa légende le fait se démettre de ses fonctions religieuses héréditaires.

Héraclite n'a pu ignorer ses prédécesseurs de l'école d'Ionie, Thalès et Anaximandre de Milet. Mais il ne les cite pas dans les textes qui nous restent, et ne les reconnaît pas pour ses maîtres. S'il nomme Homère et Archiloque, c'est pour les rejeter (dans l'édition Diels et Krantz, fragment 42) ; s'il mentionne Hésiode, Xénophane et Pythagore, c'est pour leur reprocher « beaucoup de savoir sans intelligence »(DK 40), et même de la charlatanerie (DK 81). Ce fut sa prétention singulière de ne parler d'après aucun maître. Parmi les hommes, la plupart ne savent « ni écouter ni parler » (DK 19). Il ne sert de rien d'avoir écouté la parole d'un maître, si la leçon apprise n'apprend pas à « former un sens avec les choses venues à la rencontre » (DK 17). Il ne sert pas davantage d'avoir « des yeux et des oreilles avec une âme barbare » (DK 107). Mais celui qui « parle avec intelligence » œuvre en interprétant les choses et en les « déclarant telles qu'elles sont » (DK 1). Parménide avoue pour son maître une déesse ayant nom « la Vérité ». Héraclite entretient « des relations familières » avec un « Logos » rencontré à toute occasion de la vie. Les autres hommes ne savent pas Le reconnaître bien qu'ils vivent et meurent, sans le savoir, selon le même Logos (DK 72 et DK 1). Héraclite ne personnifie pas le Logos ; mais c'est avec piété qu'il le lit dans la vie de tous les jours. Parler à ce propos d'épistémologie archaïque serait prétentieux. Conformément à un schéma reçu de son âge, Héraclite distinguerait une première fois les « fabricants de mensonge » (probablement les mythologues et cosmologues de son temps) et les doctrines qui « semblent bonnes » à des gens dignes de foi (DK 28) : mais c'est pour opposer celles-ci, une seconde fois, telles que des épigones les conservent et les répètent, à une meilleure chose pour laquelle le nom est le Logos.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Clémence RAMNOUX : professeur honoraire à l'université de Paris, ancien professeur à l'université de Paris-X-Nanterre

Classification

Pour citer cet article

Clémence RAMNOUX. HÉRACLITE (VIe-Ve s. av. J.-C.) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

FRAGMENTS, Héraclite - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 788 mots

- 1 média

De l'œuvre d'Héraclite (vie s.-ve s. av. J.-C.), il ne reste environ que quelque 130 fragments connus grâce à ceux qui, de Platon à Albert le Grand (xiiie siècle) en passant bien sûr par Diogène Laërce, le citèrent et le commentèrent, avant qu'Hermann Diels en donne une première édition...

-

ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 11 137 mots

- 8 médias

Dès l'Antiquité, on a pris l'habitude de faire donner la réplique à Parménide par un philosophe non moins exemplaire, Héraclite (env. 540-460). À la contestation parménidienne de la réalité ontologique du mouvement, on oppose volontiers la théorie héraclitéenne de la mobilité universelle, qui fait... -

CULTURE - Nature et culture

- Écrit par Françoise ARMENGAUD

- 7 892 mots

- 2 médias

...nature et de la culture, il peut y avoir un rapport d'imitation – « l'art imite la nature » – et de prolongement – l'art prolonge et parachève la nature. Héraclite est un bon représentant d'une philosophie de la nature associée à une doctrine mimétique : « La vraie sagesse est de parler et d'agir... -

DEVENIR

- Écrit par Jacques d' HONDT

- 3 142 mots

Certes, au départ de la philosophie occidentale, Héraclite s'est fait le philosophe du devenir : « Tout coule, proclamait-il, l'homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ! » La notion du devenir connaîtra beaucoup plus tard, au xixe siècle, une élaboration abstraite très... -

DIALECTIQUE

- Écrit par Étienne BALIBAR, Pierre MACHEREY

- 8 037 mots

- 2 médias

- Afficher les 20 références

Voir aussi