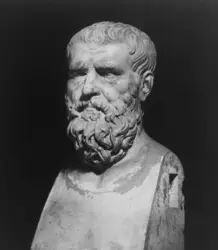

HÉRACLITE (VIe-Ve s. av. J.-C.)

La « formule » héraclitéenne

Ainsi lues, les énigmes illustreraient les éléments couplés du discours héraclitéen. Manière de les retenir, sans doute, par le procédé mnémotechnique qui consiste à condenser l'essentiel dans un petit trésor de formules à savoir par cœur. La légende attribue à Héraclite un livre, qu'il aurait déposé dans le temple d'Artémis à Éphèse. Par livre il faut entendre des tablettes, sur lesquelles auraient été gravés les caractères par une technique relativement archaïque, laissant peut-être le découpage des phrases au choix judicieux du lecteur. Les interprètes récents se disputent encore sur la meilleure façon de découper des phrases en y introduisant la ponctuation. D'où les écarts de l'interprétation. Ces phrases savamment fabriquées transmettent un message, sans doute, en même temps qu'elles fixent un vocabulaire. Avec une extrême simplicité de moyens et une grande économie de mots, elles condensent le plus de sens possible, et parfois plus d'un sens possible. D'où les difficultés de lecture qui ont valu à Héraclite sa réputation d'obscurité.

On cheminerait de l'une à l'autre phrase en les attachant par un mot-élément retrouvé, ainsi dans la séquence transmise par Hippolyte (DK 52, 53 et suivantes) :

Le Temps est un enfant... ... à l'Enfant la Royauté. ... Père et Roi de toutes choses est la Guerre.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Clémence RAMNOUX : professeur honoraire à l'université de Paris, ancien professeur à l'université de Paris-X-Nanterre

Classification

Pour citer cet article

Clémence RAMNOUX. HÉRACLITE (VIe-Ve s. av. J.-C.) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

FRAGMENTS, Héraclite - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 788 mots

- 1 média

De l'œuvre d'Héraclite (vie s.-ve s. av. J.-C.), il ne reste environ que quelque 130 fragments connus grâce à ceux qui, de Platon à Albert le Grand (xiiie siècle) en passant bien sûr par Diogène Laërce, le citèrent et le commentèrent, avant qu'Hermann Diels en donne une première édition...

-

ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 11 137 mots

- 8 médias

Dès l'Antiquité, on a pris l'habitude de faire donner la réplique à Parménide par un philosophe non moins exemplaire, Héraclite (env. 540-460). À la contestation parménidienne de la réalité ontologique du mouvement, on oppose volontiers la théorie héraclitéenne de la mobilité universelle, qui fait... -

CULTURE - Nature et culture

- Écrit par Françoise ARMENGAUD

- 7 892 mots

- 2 médias

...nature et de la culture, il peut y avoir un rapport d'imitation – « l'art imite la nature » – et de prolongement – l'art prolonge et parachève la nature. Héraclite est un bon représentant d'une philosophie de la nature associée à une doctrine mimétique : « La vraie sagesse est de parler et d'agir... -

DEVENIR

- Écrit par Jacques d' HONDT

- 3 142 mots

Certes, au départ de la philosophie occidentale, Héraclite s'est fait le philosophe du devenir : « Tout coule, proclamait-il, l'homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ! » La notion du devenir connaîtra beaucoup plus tard, au xixe siècle, une élaboration abstraite très... -

DIALECTIQUE

- Écrit par Étienne BALIBAR, Pierre MACHEREY

- 8 037 mots

- 2 médias

- Afficher les 20 références

Voir aussi