GLACIERS

Le mot glacier réunit deux ensembles de nature différente mais qui sont indissociables. Il désigne, d'une part, une masse de glace d'un seul tenant, avec le névé et la neige qui la recouvrent en partie, et, d'autre part, les moraines mouvantes qu'il transporte. La définition ne prend pas la taille en compte puisqu'elle englobe aussi bien les minuscules glaciers de cône d'avalanche d'un hectare que l'inlandsis du Groenland (environ 1,7 million de km2) et la calotte antarctique de plus de dix millions de kilomètres carrés, auxquels il faut ajouter les prolongements flottants, les banquises. Cependant, un glacier désigne aussi, surtout dans les latitudes tempérées de hautes montagnes, un fleuve de glace, s'écoulant sous l'effet de la pesanteur – ce n'est qu'une partie d'un glacier au premier sens du terme. Son bassin d'alimentation peut être bien délimité par des parois rocheuses (cirque glaciaire), et dans ce cas être multiple (glacier composé) ; néanmoins, on observe une situation inverse : un champ de glace ennoyant plus ou moins le relief est drainé par de nombreux « glaciers émissaires ». L'extrémité inférieure (front du glacier) peut être une falaise de glace « vêlant » des icebergs dans l'océan (glaciers marins), ou dans un lac, ou une falaise de glace en pleine paroi d'où se détachent des séracs (glacier suspendu), ou une rampe de glace sur la terre ferme.

La glaciologie est l'étude de la glace naturelle sous toutes ses formes : neige, glace de glacier, de rivière, de lac, de mer, glace dans le sol, etc. Les cristaux de glace et de neige dans l'atmosphère sont plutôt étudiés par les météorologues au titre de la physique des précipitations. L'étude des glaciers conduit naturellement à rechercher les mécanismes de l'érosion glaciaire et de la formation des moraines, mais l'étude des formes de relief et des dépôts dus à d'anciens glaciers est laissée aux géomorphologues et aux géologues. La glaciotectonique est la discipline qui étudie et, surtout, prévoit les mouvements de la glace. Plus généralement, la glaciotectonique s'intéresse à tous les processus et phénomènes qui leur sont liés, dus à la dynamique de la glace sous les effets conjugués de la gravité et de la météorologie.

L'aspect fleuve de glace soulève des problèmes très intéressants outre celui, fondamental, de la loi de déformation de la glace [cf. glace]. L'écoulement comprend une déformation générale du glacier (engendrant en surface, dans les zones en extension, des crevasses), et des processus à la base, à l'échelle du microrelief du lit, constituant ce qu'on appelle le glissement du glacier. Ce glissement n'est important que si la température de fusion est atteinte à la base. Il dépend alors de la pression d'eau sous-glaciaire, et donc de l'hydrologie au sein du glacier ; il cause l'érosion glaciaire de la roche en place.

Glaciologie

Les résultats obtenus par la glaciologie intéressent l'économie de vastes régions. Ils concernent les constructions et le drainage en présence d'un sol gelé permanent, la « traficabilité » hivernale et les sports d'hiver, les ressources en eau et l'hydroélectricité, la protection civile contre les avalanches de neige ou de glace, contre les débâcles de lacs de barrage glaciaire.

La glaciologie n'est toutefois devenue une science majeure et féconde que grâce à la recherche fondamentale, entreprise en grande partie par des universitaires. C'est avant tout de la géophysique de terrain, travail d'équipe à caractère souvent sportif, par opposition à la géophysique d'observatoire, mais elle s'accompagne de longues études des échantillons recueillis et suscite de nombreuses recherches en laboratoire. La glaciologie s'est particulièrement[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François ARBEY : chargé de cours à l'université de Paris-XI

- Louis LLIBOUTRY : professeur à l'université de Grenoble-I, directeur du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement du C.N.R.S., président du Comité scientifique et technique de l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches

Classification

Pour citer cet article

François ARBEY et Louis LLIBOUTRY. GLACIERS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations continentales

- Écrit par Roger COQUE

- 5 056 mots

- 12 médias

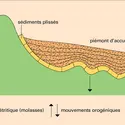

L'accumulation par les glaciers résulte non seulement de leur rôle en tant qu'organismes de transport, mais encore de l'intervention des volumes considérables d'eaux de fusion qu'ils fournissent saisonnièrement. Il existe donc une accumulation glaciaire et fluvio-glaciaire. L'une et l'autre capitalisent... -

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX, Yvon CSONKA

- 6 048 mots

- 10 médias

76 000 km2 de l'Alaska sont recouverts de glace, soit 5 p. 100 de la surface totale. La mesure est approximative : certains glaciers avancent ou régressent rapidement et leur impressionnant recul depuis le début du xxe siècle est un des marqueurs du réchauffement climatique actuel. Les grands... -

ALPES

- Écrit par Jean AUBOUIN, Bernard DEBARBIEUX, Paul OZENDA, Thomas SCHEURER

- 13 214 mots

- 11 médias

...atteignait un maximum d’environ 3 000 mètres d’altitude dans les hautes Alpes et environ 2 000 mètres sur la bordure de la chaîne. Cette limite supérieure des glaciers est visible, entre autres, dans les formes des sommets et les noms qui leur ont été donnés. En Engadine (Grisons), les montagnes abrasées par... -

ANDES CORDILLÈRE DES

- Écrit par Jean-Paul DELER, Olivier DOLLFUS

- 10 963 mots

- 5 médias

...centrales). Les actions nivales sont en revanche très limitées en comparaison de celles que l'on trouve dans les montagnes de latitudes moyennes (sud du Chili). Les glaciers, qui sont souvent des résidus des périodes plus froides et humides, flottent dans des moraines trop amples. On distingue les glaciers « de... - Afficher les 26 références

Voir aussi

- ÉNERGIE SOLAIRE

- GLACIERS ROCHEUX

- GÉOTHERMIE

- NÉVÉ

- ASSOCIATIONS INTERNATIONALES SCIENTIFIQUES

- GLACIATIONS QUATERNAIRES

- CATASTROPHES NATURELLES

- GLACIAIRE DOMAINE

- BANQUISE

- SUBLIMATION, thermodynamique

- WASHINGTON, État

- FAILLES

- KARAKORAM ou KARAKORUM

- INLANDSIS

- MORAINES

- GLACIOLOGIE

- LANGUE GLACIAIRE

- DÉFORMATIONS, mécanique

- CIRQUE GLACIAIRE

- BILAN GLACIOLOGIQUE

- BÉDIÈRE

- ROSS MER & BARRIÈRE DE

- SHELFS, glaciologie

- TEMPÉRATURE

- AMÉRIQUE DU SUD

- TORRENT

- PLIS, géologie

- GLACIOTECTONIQUE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, géographie

- ÉCAILLES, tectonique

- MONT-BLANC

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- AFRIQUE, géographie

- DÉFORMATION DES ROCHES

- ARCTIQUE RÉGION

- FRANÇOIS-JOSEPH TERRE

- ABLATION, géomorphologie

- PÉNITENT, géomorphologie

- SURGE

- CALOTTE GLACIAIRE

- ÉROSION

- SCIENCES HISTOIRE DES