FOLIE

Articles

-

FOLIE (histoire du concept)

- Écrit par Alphonse DE WAELHENS

- 4 755 mots

- 1 média

Le terme de folie, bien antérieur à l'institution du langage scientifique de la psychiatrie moderne, n'a jamais eu vraiment cours dans celui-ci. Cette relative incompatibilité a une très grande signification. L'idée d'assimiler la folie à une maladie, de vouloir coûte que coûte qu'elle soit semblable...

-

ALIÉNISME (histoire du concept)

- Écrit par Jean GARRABÉ

- 1 571 mots

Apparu en 1833, le terme aliénisme, dérivé d'aliénation, a surtout été utilisé par la suite pour désigner rétrospectivement la nouvelle spécialité médicale qui s'est développée au xixe siècle par l'application à l'étude et au traitement de la folie des méthodes de la médecine...

-

ANTIPSYCHIATRIE

- Écrit par Robert LEFORT

- 2 424 mots

...non symbolisé faisant la place à un cataclysme imaginaire (Lacan), substance même d'une tentative de reconstruction qui constitue la psychose elle-même. C'était reprendre par la psychogenèse la folie au compte de la psychologie en ouvrant en même temps le champ clos de celle-ci, ainsi que l'exprime... -

ART BRUT

- Écrit par Hubert DAMISCH, Hervé GAUVILLE

- 2 837 mots

- 1 média

L'art des « fous », ancêtre de l'art brut, a connu un bouleversement, dans son acception et son impact, que ses premières manifestations n'auguraient pas. Si l'expression du trouble mental a d'abord suscité un intérêt médical, celui-ci n'a ensuite cessé d'évoluer, notamment vers ses aspects sociologique...

-

ASILE PSYCHIATRIQUE (histoire du concept)

- Écrit par Sylvie METAIS

- 1 182 mots

- 1 média

Le terme asile vient du grec asulon qui signifie lieu inviolable ou encore refuge. Il désigne principalement les établissements où sont soignés les malades mentaux. Les premiers asiles ont vu le jour en France au début du xixe siècle. C'est le psychiatre français Esquirol, élève et disciple...

-

BONNAFÉ LUCIEN (1912-2003)

- Écrit par Yves THORET

- 879 mots

Psychiatre français, Lucien Bonnafé est né en 1912 à Figeac (Lot), dans une famille de médecins. Son grand-père, médecin aliéniste, avait dirigé l'asile de Saint-Alban, en Haute-Lozère. Jeune étudiant en médecine, il fait souvent la navette entre Toulouse, où il anime un ciné-club, et Paris, où il est...

-

BRANT SÉBASTIEN (1458-1521)

- Écrit par Jean-Claude MARGOLIN

- 1 131 mots

Humaniste alsacien, principalement célèbre comme auteur de la Nef des fous. Issu d'une modeste famille de Strasbourg, le jeune Sébastien Brant n'en reçoit pas moins une excellente éducation, d'abord à Sélestat puis, à partir de 1475, à la toute nouvelle université de Bâle,...

-

COOPER DAVID (1931-1986)

- Écrit par Marie-Odile SUPLIGEAU

- 1 178 mots

Décédé à Paris, David Cooper, dont le nom restera associé aux mouvements antipsychiatrique puis alternatif, naquit au Cap (Afrique du Sud), où il grandit avec son frère, dans une « famille ordinaire ». Après avoir entrepris d'étudier au conservatoire le piano et le hautbois (dans un ouvrage, resté inachevé,...

-

FÉMINISME - Le féminisme des années 1970 dans l'édition et la littérature

- Écrit par Brigitte LEGARS

- 6 178 mots

- 6 médias

...nombre des meilleurs auteurs féminins du xxe siècle ont en effet vécu et sont morts dans des conditions tragiques, traversés et détruits par cette « folie » qui n'est jamais qu'un bord assigné par le système social. Virginia Woolf, divisée toute sa vie entre l'écriture et la maladie mentale, se noie... -

FOUCAULT MICHEL (1926-1984)

- Écrit par Frédéric GROS

- 5 267 mots

- 2 médias

...ténèbres, au grand soleil des vérités éternelles, mais une énigme historique qu'il convient d'épaissir, pour en prendre la mesure et en dénoncer les limites. Par exemple, tenter une « archéologie de la folie », comme il le fait avec Histoire de la folie à l'âge classique (à l'origine sa thèse, soutenue... -

FOUS LITTÉRAIRES

- Écrit par Jean-Jacques LECERCLE

- 5 635 mots

Si la tradition a consacré l'expression « fou littéraire », c'est parce que celle-ci ressemble fort à une alliance de mots. Comment, en effet, peut-on nommer en même temps l'usage le plus complexe et le plus personnel du langage, et une affection dont le symptôme déterminant est un dérèglement de la...

-

GEORGET ÉTIENNE JEAN (1795-1828)

- Écrit par Jacques POSTEL

- 469 mots

Psychiatre français, élève d'Esquirol, dont il est l'assistant à l'hôpital de la Salpêtrière. Bien que Georget soit mort à trente-trois ans — de tuberculose pulmonaire —, son œuvre psychiatrique est considérable. Après un travail inspiré des recherches sur Bichat sur l'étude anatomique des...

-

ISOLEMENT, psychiatrie

- Écrit par Dominique FRIARD

- 1 673 mots

Au Moyen Âge, le recours aux moyens de contention semble traduire la sollicitude des proches, qui veillent à protéger le fou de lui-même tout en préservant la sécurité de chacun. Il ne s'agit pas d'isoler mais de maintenir le fou dans sa famille ou dans la communauté. Il en ira différemment au ... -

KRAEPELIN EMIL (1856-1926)

- Écrit par Jacques POSTEL

- 546 mots

Psychiatre allemand né à Neustrelitz (Mecklembourg), Kraepelin fut élève de Wundt et de Gudden. Professeur de psychiatrie à Dorpat en 1886, puis à Heidelberg en 1890, et enfin en 1903 à Munich, il dirigea pratiquement jusqu'à sa mort la Königlische Psychiatrische Klinik. Dans son enseignement...

-

LAING RONALD DAVID (1927-1989)

- Écrit par Pamela TYTELL

- 1 278 mots

Né à Glasgow, Ronald D. Laing, pionnier de l'« antipsychiatrie », obtient son doctorat en médecine à l'université de cette ville en 1951 et sert comme psychiatre dans l'armée britannique de 1951 à 1953. Très rapidement, il rompt avec l'approche psychiatrique classique pour se situer dans le courant...

-

LE HORLA, Guy de Maupassant - Fiche de lecture

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 156 mots

- 1 média

...« Le Horla »à la lumière de la biographie de Maupassant, lui qui, d'une certaine façon, aura été tout au long de sa vie accompagné par la folie : son frère Hervé sera interné à plusieurs reprises, et lui-même évoquera ses fréquentes crises d'angoisse, ses hallucinations, ses troubles de l'identité.... -

INSPIRATION (Grèce antique)

- Écrit par Luc BRISSON

- 2 321 mots

...un premier temps, Socrate tente de rivaliser avec Lysias en prononçant un discours qui développe le même thème. Mais le signal divin se fait entendre. Socrate se ravise et prononce, en guise de palinodie (chant de rétractation) adressée à Éros, un second discours qui est un éloge de la folie, d'une... -

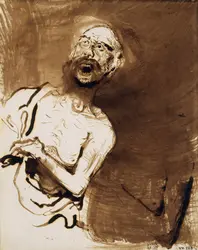

MALADES MENTAUX ŒUVRES DES

- Écrit par Gilbert LASCAULT

- 3 035 mots

...d'étrangeté des œuvres de malades) ; et enfin le privilège accordé à l'expression de l'angoisse. Pourtant, comme l'a écrit G. Schmidt dans Petits Maîtres de la folie, « à côté de visions issues de l'angoisse, on rencontre aussi [dans l'univers des malades] des tableaux exprimant tantôt l'indifférence, tantôt l'apaisement... -

MALADIES MENTALES

- Écrit par Universalis, Paul SIVADON

- 5 780 mots

Le malade mental, par la mise en question de la réalité commune à laquelle il se livre, par les comportements imprévisibles et les transgressions à la règle qu'il se permet, peut provoquer des réactions de rejet. Dans une société où la personnalité humaine est mal individualisée, cette réaction se traduit... -

MÉLANCOLIE. GÉNIE ET FOLIE EN OCCIDENT (exposition)

- Écrit par Hélène PRIGENT

- 905 mots

Annoncée comme l'une des dernières expositions de Jean Clair, celle du moins qui couronnait sa carrière de directeur du musée Picasso à Paris, Mélancolie. Génie et folie en Occident, au Grand Palais du 13 octobre 2005 au 16 janvier 2006, condensait les thématiques de ses précédentes expositions....

-

MERCER DAVID (1928-1980)

- Écrit par André TOPIA

- 948 mots

Né dans le Yorkshire, fils d'un cheminot très attaché aux traditions du combat syndical, David Mercer incarne toutes les contradictions du théâtre engagé anglais des années soixante et soixante-dix. Comme un Thomas Hardy ou un D. H. Lawrence, Mercer s'est arraché à sa classe d'origine par son éducation...

- 1

- 2

Média