NOTATION MUSICALE

- 1

- 2

Articles

-

MUSICALES (TRADITIONS) - Musiques d'inspiration chinoise

- Écrit par TRAN VAN KHÊ

- 8 648 mots

- 12 médias

La notation musicale traditionnelle ne représentait que le schéma mélodique, sans aucune indication de nuance d'exécution ni de mesure. Depuis l'Antiquité, les Chinois donnaient un nom à chacun des douze sons étalons distants les uns des autres d'un demi-ton. On ne les utilise pas tous dans une « gamme... -

MUSIQUE

- Écrit par Pierre BILLARD et Michel PHILIPPOT

- 10 157 mots

- 5 médias

...sans doute attribuer la responsabilité de cette conception au fait que la musique occidentale a été profondément marquée par la pratique de l'écriture. N'est-il pas révélateur de constater que le mot note, qui veut dire signe écrit, a fini par désigner dans le langage courant le son lui-même ?... -

MUSIQUE CONTEMPORAINE - La musique sérielle et le dodécaphonisme

- Écrit par Pierre BARBAUD et Rémi LENGAGNE

- 3 003 mots

- 2 médias

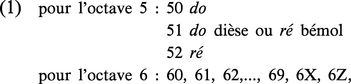

On peut sans inconvénient, en employant douze chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, Z, noter les douze hauteurs repérables dans une octave et écrire, en unités de premier ordre pour la note, de second ordre pour l'octave :etc. Une hauteur ainsi notée est immédiatement convertible en la...

-

NEUMATIQUE, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 490 mots

Dans l'écriture de la musique, la notation a connu notamment les accents, dérivés des accents grammaticaux, les points superposés et une combinaison des deux. Les scribes du Moyen Âge utilisèrent des signes (en grec : neuma) pour fixer le chant liturgique de l'Église romaine. On rencontre...

-

NEUME, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 166 mots

Terme de musique en usage au Moyen Âge (viiie-xiie s.) ; le neume est un signe graphique (du grec neuma, signe) que l'on plaçait au-dessus des syllabes à chanter, dans les livres d'église (antiphonaires, matutinaires, vespéraux). La notation neumatique dérive soit des accents grammaticaux, soit...

-

NUANCE, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 249 mots

Par le terme de nuance, les Grecs indiquaient les modifications apportées à la division du tétracorde dans les deux genres mélodiques : diatonique et chromatique (l'enharmonique n'en comportant pas). Ainsi distinguait-on le syntono-diatonique et le malako-diatonique ; le toniaïo-chromatique, l'hémiolio-chromatique...

-

ORNEMENT, musique

- Écrit par Joël DUGOT et Antoine GARRIGUES

- 4 846 mots

- 18 médias

...altérations rythmiques qui portaient en général sur les notes les plus brèves utilisées dans un type de mesure. De la sorte, on valorisait les unités rythmiques représentées par les valeurs immédiatement supérieures. Loys Bourgeois (1510 env.-1559) écrit dans Le Droict Chemin de musique (Genève, 1550) : «... -

PAUSE, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 108 mots

Signe musical correspondant à un silence dont la durée équivaut à celle d'une ronde. C'est un trait gras qui est placé au-dessous de la quatrième ligne de la portée.

La demi-pause est une figure qui correspond au silence dont la durée équivaut à celle d'une blanche. Le trait qui...

-

PÉROTIN (XIIe-XIIIe s.)

- Écrit par Roger BLANCHARD

- 2 506 mots

Avec Pérotin, l'écriture s'enrichit donc et s'affine. Qui plus est, la notation dite pérotinienne permet de préciser les rythmes : un ingénieux système de ligatures détermine la place des valeurs longues et des valeurs brèves, selon les modes rythmiques alors en usage. Il y avait six modes : le premier... -

PHILIPPE DE VITRY (1291-1361)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 379 mots

- 1 média

-

PHRASÉ, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 218 mots

Selon H. Riemann, le phrasé est la « délimitation des phrases, c'est-à-dire des éléments plus ou moins complets de la forme expressive d'une pensée musicale, soit dans l'exécution au moyen de l'expression, soit dans la notation au moyen de signes spéciaux, soit, mieux encore, dans l'audition ou la...

-

PIERRE DE LA CROIX (2e moitié XIIIe s.)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 265 mots

Théoricien et musicien français de la seconde moitié du xiiie siècle, originaire d'Amiens, Pierre de la Croix (Petrus de Cruce) peut être identifié à Pierre de Picardie dont le traité fut reproduit par le dominicain, professeur de musique à la Sorbonne au temps de Saint Louis, Jérôme...

-

RIPIENO, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 256 mots

Terme musical pris de l'italien (ripieno : rempli, plein). Dans le concerto grosso, on donne ce nom à l'orchestre d'accompagnement, « groupe plein », entier (tutti), qui expose et reprend la ritournelle et harmonise la basse continue, cela par opposition au groupe réduit du...

-

RUBATO

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 158 mots

-

SÉRIALISME (musique)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 1 445 mots

Le dodécaphonisme sériel, nouvelle méthode de composition musicale, fut conçu par Arnold Schönberg, au début des années 1920, au terme d'une lente évolution.

Dès le début du xxe siècle, la sensibilité inquiète et tourmentée de Schönberg le pousse vers une écriture de plus en plus ...

-

SOLFÈGE

- Écrit par Robert SIOHAN

- 2 520 mots

- 1 média

Du point de vue de la notation, les Grecs employaient, pour désigner les sons de leur grand système parfait qui couvre l'étendue des voix masculines, des signes empruntés à un alphabet archaïque. Chacun de ces sons portait un nom particulier ; cela parce que les théoriciens n'avaient pas retenu l'intervalle... -

SOUPIR, musique

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 46 mots

Le signe ᴓE représente graphiquement le soupir, qui équivaut à un silence correspondant à la durée d'une noire. Le double d'un soupir, la demi-pause, équivaut à une blanche, le demi-soupir à une croche, et le quart de soupir à une double-croche.

-

TEMPO

- Écrit par Nicole LACHARTRE

- 4 000 mots

- 1 média

En 1816, le métronome de Maelzel est breveté ; cet instrument, encore employé actuellement, permet enfin de noter avec précision les tempi ; il produit de quarante à deux cent huit battements à la minute ; aux expressions traditionnelles on va pouvoir adjoindre une correspondance en nombre d'unités...

- 1

- 2