MUSIQUE CONTEMPORAINE La musique sérielle et le dodécaphonisme

Le besoin d'établir l'existence d'une « démocratie » sonore, c'est-à-dire de définir les bases d'un langage où la « tyrannie de la dominante » ne s'exercerait plus, se fit sentir très tôt. Sans remonter jusqu'au chromatisme de Cypriano de Rore (1516-1565) ou de Gesualdo da Venosa (1560 env.-1614), des faits comme l'apparition de l'accord de septième diminuée ou de quinte augmentée répondaient obscurément à ce besoin. De même, la prolifération des « notes à côté », qu'elles fussent résolues ou non, montrait une volonté d'émancipation qui s'affirmait avec chaque génération.

En harmonie classique, chaque accord peut être identifié grâce à un chiffrage conventionnel (basse chiffrée). À la fin du xixe siècle, notamment avec le chromatisme wagnérien et sa « mélodie infinie », les règles de l'analyse harmonique ne suffisent plus pour rendre compte, de manière satisfaisante, de l'émiettement que subit la tonalité, voire pour chiffrer avec certitude certains agrégats sonores, tel l'accord fameux du prélude de Tristan. Mais l'ensemble du problème n'est posé clairement que dans les premières années du xxe siècle. La plupart des musiciens acceptent alors la « mort du principe tonal » et écrivent une musique atonale (ainsi les accords fréquents de neuvième et de onzième, le modalisme de Claude Debussy, la polytonalité d'Igor Stravinski ou de Darius Milhaud, jusqu'aux modes à transpositions limitées d'Olivier Messiaen, etc.). Néanmoins, aucun système d'écriture ne prétend remplacer la vieille organisation tonale avec à la fois autant de précision et de généralité que le dodécaphonisme, surtout dans ses développements sériels.

Le dodécaphonisme est la doctrine qui correspond aux différents systèmes d'écriture utilisant les douze sons de la gamme chromatique tempérée sans référence à la tonalité. Josef Matthias Hauer et Arnold Schönberg ont attaché leur nom à cette période de rénovation de l'écriture musicale.

Gamme tempérée et structures élémentaires de l'harmonie classique

Pour bien comprendre ce que fut l'apport de la musique « à douze sons », il convient de faire auparavant une rapide étude du langage tonal, fondement de la musique occidentale traditionnelle. Ce langage utilise douze sons qui se renouvellent sur environ huit douzaines, nommées octaves. La théorie et la pratique de l'écriture musicale sont conçues pour que les éléments de l'ensemble ainsi défini soient traités comme des sons tempérés. Dès l'instant, en effet, où la musique devint polyphonique, il fallut bien établir une approximation dans le phénomène de la résonance. Aux sons harmoniques naturels qui prolifèrent avec chaque fondamentale, de telle sorte, par exemple, que la quinte d'un fa diffère sensiblement de la tierce d'un la bémol, on fut obligé de substituer des sons tempérés, c'est-à-dire, pour reprendre cet exemple, de définir un son unique nommé do, valable comme quinte de fa et comme tierce de la bémol. On en vint ainsi à définir la gamme chromatique tempérée comme un ensemble de sons tel que, étant donné F la fréquence du plus grave d'entre eux, on obtienne la fréquence des suivants en multipliant F par une puissance de 2 fractionnaire, de dénominateur 12.

Le catalogue des fréquences fondamentales utilisées en musique s'échelonne grosso modo entre 32 et 2 048 Hz, ce qui correspond à peu près au clavier d'un piano. À ces fréquences correspondent des hauteurs, qui en sont le logarithme de base 2.

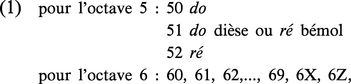

On peut sans inconvénient, en employant douze chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, Z, noter les douze hauteurs repérables dans une octave et écrire, en unités de premier ordre pour la note, de second ordre pour l'octave :

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre BARBAUD : chef de projet à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

- Rémi LENGAGNE : ingénieur, Conservatoire national des arts et métiers, assistant du chargé de projet informatique musicale à l'Institut national de recherche en informatique et automatique, Le Chesnay

Classification

Pour citer cet article

Pierre BARBAUD et Rémi LENGAGNE. MUSIQUE CONTEMPORAINE - La musique sérielle et le dodécaphonisme [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 02/02/2023

Médias

Autres références

-

ABSIL JEAN (1893-1974)

- Écrit par Alain PÂRIS

- 943 mots

Figure dominante de la musique belge contemporaine, Jean Absil voit le jour à Bonsecours, dans le Hainaut. Il est élevé dans l'univers rigoureux de la musique d'église avant d'être admis au Conservatoire royal de Bruxelles. Il y remporte les premiers prix d'orgue, d'harmonie et de fugue et complète...

-

ACOUSMATIQUE MUSIQUE

- Écrit par François BAYLE

- 7 820 mots

- 4 médias

Reste qu'un certain nombre d'expériences marquantes constituent autant de jalons dans la découverte des propriétés du support-espace et permettent d'envisager favorablement l'avenir. Il est utile d'en rappeler la genèse et la progression. -

ADAMS JOHN (1947- )

- Écrit par Patrick WIKLACZ

- 1 969 mots

- 2 médias

...milieu idéal à ses activités, puisqu'il est nommé chef du département de composition du Conservatoire de San Francisco, où il va enseigner de 1972 à 1982. Edo De Waart, alors directeur musical de l'Orchestre symphonique de San Francisco, remarque ce professeur hors du commun et lui propose en 1978 un poste... -

ALÉATOIRE MUSIQUE

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 1 301 mots

- 4 médias

On range sous la dénomination de musique aléatoire les pratiques compositionnelles qui rejettent totalement ou ponctuellement la fixité. Cette musique fondée sur le hasard et l'indétermination est née au cours des années 1950, en réaction au sérialisme intégral. La part d'indétermination et de hasard...

- Afficher les 247 références