VERRE

Les verres constituent un ensemble extrêmement varié de produits dont les propriétés sont innombrables. Celles-ci dépendent fortement des traitements subis, thermiques notamment.

Leur mise au point résulte aujourd'hui des progrès des connaissances théoriques sur la structure des matériaux. La caractéristique de tous les verres rencontrés est leur isotropie due à leur nature amorphe, non cristalline, ce qui implique l'absence d'ordre au moins à moyenne et longue distance. L'étude des conditions thermiques et physico-chimiques qui s'opposent à cette mise en ordre est un chapitre important de la science du verre. La représentation de la structure fine des verres, avec indication du détail de la position des atomes, en est un autre (cf. état vitreux). Si la théorie des cristallites a dû être abandonnée, par suite de l'absence d'ordre à moyenne distance, au profit de la théorie du réseau désordonné élaborée par William H. Zachariasen, celle-ci doit être complétée par d'autres considérations. Ainsi un ion sodium Na+ est sûrement voisin d'un oxygène chargé non pontant (−Si−O- par opposition à −Si−O−Si−), mais il est aussi proche d'autres atomes d'oxygène pontants ou non. Leur nombre et leur disposition autour de l'ion sodium sont très importants.

De plus, est-on certain que soit complètement désordonné le réseau formé par les enchaînements −Si−O−Si− ? Un embryon d'ordre, qui ne serait pas décelé par les rayons X, pourrait être produit par des assemblages pentagonaux de cinq atomes de silicium alternant avec cinq atomes d'oxygène. Ces pentagones pourraient se lier en dodécaèdres pentagonaux, liés eux-mêmes à d'autres, formant un ensemble dense, de plus en plus tendu et fragile à mesure qu'on s'éloigne du dodécaèdre central. Cette théorie, élaborée par M. A. Robinson, rendrait compte de certaines ruptures des courbes qui expriment les variations d'une propriété (coefficient de dilatation, indice de réfraction...) en fonction de la teneur en éléments alcalins. Elle expliquerait aussi certains aspects de la fragilité des verres.

Les progrès accomplis dans la mesure des caractéristiques optiques et électroniques des verres donnent une idée de plus en plus précise de la géométrie moyenne de l'entourage de chaque atome et permettent d'en déduire de nouveaux verres spéciaux.

Par ailleurs, la connaissance de l'architecture du verre ne doit pas se limiter à celle de son état figé, solidifié. Si l'on peut se représenter assez grossièrement les dimensions des unités cinétiques qui, par leur mobilité, permettent l'écoulement du verre fondu, on ne connaît que très mal les structures électroniques des groupes terminaux qui se constituent par rupture du réseau. Lors de la rupture de ce même réseau solidifié, des valences libres apparaissent, avec formation de radicaux identifiables à basse température par résonance magnétique. Ces études montrent que la rupture du verre n'est pas un phénomène purement physique et que la composition de l'atmosphère ambiante intervient dans le processus de propagation de la fracture.

Enfin, les études au microscope électronique ont éclairé les phénomènes de dévitrification et mis en évidence l'existence de structures métastables, avec microséparation de phases non cristallisées. Ainsi le plus vieux matériau synthétique de l'humanité fait-il aujourd'hui l'objet de la plus jeune et de la plus dynamique des sciences.

Structure

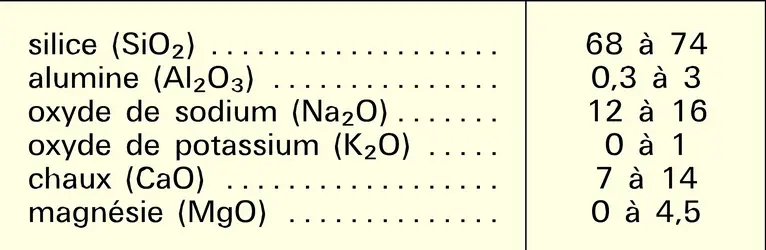

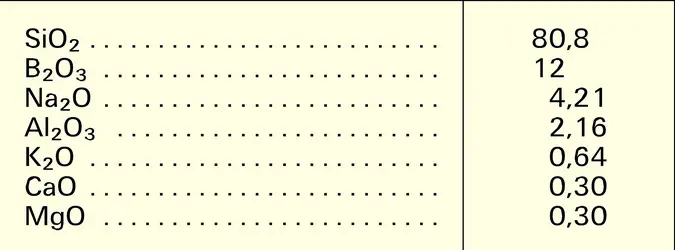

Les verres industriels courants ont des compositions très voisines de celles qui sont indiquées au tableau.

Les constituants sont apportés au four par la « composition ». La silice y est introduite sous forme de sable très pur, tel que celui de Fontainebleau, ou de quartz naturel broyé, l' alumine sous forme de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre PIGANIOL : conseil en politique scientifique

- Micheline PROD'HOMME : docteur ès sciences, chargée de recherche au C.N.R.S.

- Aniuta WINTER : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Pierre PIGANIOL, Micheline PROD'HOMME et Aniuta WINTER. VERRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

VISUALISATION DE LA TRANSFORMATION DU SABLE EN VERRE

- Écrit par Bernard PIRE

- 338 mots

- 1 média

Comprendre en détail comment des poudres deviennent un verre lorsqu'on les chauffe à des températures de l'ordre de 1 000 à 1 500 0C afin d'améliorer les procédés de fabrication, tel est le but d'une étude menée par des chercheurs du laboratoire SVI (surface du verre et interfaces),...

-

CHIMIE - Histoire

- Écrit par Élisabeth GORDON, Jacques GUILLERME, Raymond MAUREL

- 11 186 mots

- 7 médias

On a, enfin, assisté à la mise au point de nombreux matériaux amorphes (ayant unestructure analogue à celle des verres), tels que des gels, des verres très purs (destinés à la préparation de fibres optiques) ou des verres fluorés (utilisables par exemple dans les lasers). On a vu aussi apparaître... -

GEMMES

- Écrit par Jean-Paul POIROT, Henri-Jean SCHUBNEL

- 6 216 mots

- 26 médias

Produits amorphes fabriqués à partir de silice, d'oxydes alcalins ou alcalino-terreux (sodium, potassium, baryum) et d'oxydes métalliques (plomb, cuivre, cobalt), lesquels engendrent éclat (ex. : strass) et couleur, les verres servent à imiter toutes les gemmes (diamants, rubis, saphir, émeraude,... -

INFRAROUGE

- Écrit par Pierre BARCHEWITZ, Armand HADNI, Pierre PINSON

- 5 406 mots

- 5 médias

Beaucoup de matériaux d'optique transparents dans le visible le sont aussi dans l'infrarouge plus ou moins proche. En général, tous les verres, flints ou crowns possèdent une zone de transparence limitée à 2,8 μm, cette limite étant due essentiellement à la présence d'eau dans le verre... -

LANTHANE ET LANTHANIDES

- Écrit par Concepcion CASCALES, Patrick MAESTRO, Pierre-Charles PORCHER, Regino SAEZ PUCHE

- 11 268 mots

- 18 médias

En complément à l'usage des composés vitreux de terres rares comme matériaux luminescents, on aborde ici l'utilisation des terres rares comme additifs dans les verres de silice, en raison de deux de leurs aspects particuliers. - Afficher les 22 références

Voir aussi

- MATÉRIAUX SCIENCE DES

- SOUDE (hydroxyde de sodium)

- COULÉE, technologie

- COLLAGE, technologie

- RECUIT

- TREMPE, technologie

- REFROIDISSEMENT, technologie

- INDICE DE RÉFRACTION

- TEMPÉRATURE DE FUSION

- OPTIQUE INSTRUMENTALE

- FIBRES OPTIQUES

- MATÉRIAUX PHOTOCHROMIQUES

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- SABLE

- POTASSE

- FUSION

- HOMOGÉNÉITÉ

- DISPERSION DE LA LUMIÈRE

- TRANSMISSION, optique

- PHOTOLUMINESCENCE

- THERMOLUMINESCENCE

- PRÉCIPITATION, chimie

- SURFACE TRAITEMENTS DE

- POLISSAGE

- CRISTALLITES

- ORDRE & DÉSORDRE, physique

- BIRÉFRINGENCE

- ÉTIRAGE

- CHAUX (oxyde et hydroxyde de calcium)

- MOULAGE

- CÉRIUM

- EUROPIUM

- SOUFFLAGE

- MAGNÉSIE (oxyde de magnésium)

- SOUDAGE

- LAMINAGE

- QUARTZITES

- FOURS

- NORMAND ART

- MURANO

- BOHÊME VERRES & CRISTAUX DE

- CREUX VERRE

- COLORÉS VERRES

- CREUSET

- BICHEROUX MAX (1875-1932)

- DÉVITRIFICATION

- CROWN

- ALTARE

- GLACE, matériau

- FLOAT-GLASS

- FLINT

- ROBINSON THÉORIE DE

- OXYDE DE SODIUM

- PLAT VERRE

- PERROT BERNARD (mort en 1709)

- VITRE VERRE À

- PYREX VERRE

- VYCOR VERRE

- PYROCÉRAM

- SCHOTT VERRES DE

- VÉNITIEN ART

- OXYDES

- FLUORURES

- NUCLÉAIRE INDUSTRIE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- AMORPHES MATÉRIAUX

- FIBRES DE VERRE

- MATÉRIAUX OPTIQUES

- VERRES OPTIQUES

- TRANSPARENCE

- VITROCÉRAMIQUES

- BOROSILICATE VERRE

- CHALCOGÉNURES

- ALUMINE (oxyde d'aluminium)

- QUARTZ

- AIR COMPRIMÉ