INFRAROUGE

L'infrarouge est un rayonnement électromagnétique ; il possède toutes les propriétés fondamentales de la lumière : propagation, réflexion, réfraction, interférences, diffraction, diffusion, polarisation, etc. Il est situé dans une région spectrale invisible à l'œil humain, entre la lumière et les micro-ondes ; ses longueurs d'onde sont supérieures à celles des radiations rouges (λ ≥ 0,72 μm) et on peut leur fixer une limite supérieure qui est voisine de 0,1 cm. Le domaine de l'infrarouge est divisé en infrarouge proche (0,7 μm < λ < 3 μm), en infrarouge moyen (3 μm < λ < 25 μm) et en infrarouge lointain (au-delà de 25 μm). Cette division très arbitraire est liée au développement des types de détecteurs utilisables et à la nature des matériaux utilisés.

Les applications de l'infrarouge couvrent un très large domaine : chauffage domestique ou industriel, soudure, pyrométrie, thermographie, visualisation infrarouge, poursuite et autoguidage, analyse spectrochimique, télécommunications et guidage actif. Elles se développent au fur et à mesure que l'instrumentation progresse et leur liste, tant dans le domaine civil que dans le domaine militaire, est loin encore d'être close.

Sources de rayonnement

En 1666, Newton connaissait l'existence d'un rayonnement au-delà du spectre visible du côté du rouge. Sir William Herschel, en 1800, le mettait en évidence, au moyen d'un thermomètre, dans le rayonnement solaire dispersé par un prisme. L'étude de ce domaine spectral ne fit pratiquement aucun progrès, jusqu'à l'invention en 1831 par Leopoldo Nobili du thermoscope ; les travaux qu'il entreprit en collaboration avec Macedonio Melloni intitulé : La Thermochrose ou la Coloration calorifique. En 1835, Ampère formula le principe de l'origine vibratoire commune de la lumière visible et invisible ; la démonstration en fut donnée en 1847 par Hippolyte Fizeau et Léon Foucault grâce à des expériences d'interférences qui déterminaient les longueurs d'onde du rayonnement infrarouge.

À l'opposé des autres modes d'échanges d'énergie, tels que sont la conduction ou la convection, le rayonnement ne nécessite pas l'existence d'un support matériel. Il se propage dans le vide.

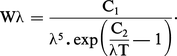

Une source importante de rayonnement infrarouge est le corps noir qui est, par définition, un corps susceptible d'absorber complètement le rayonnement qu'il reçoit. Le corps noir obéit à la loi fondamentale de Planck : la brillance énergétique spectrale Wλ (énergie rayonnée par un corps noir) par unité de surface dans un intervalle de longueur d'onde unité, dans un angle solide de 2 π est, à la température absolue T :

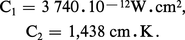

Si la longueur d'onde λ est exprimée en centimètres, on a :

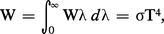

Cette loi contient comme cas particulier la loi du déplacement de Wien : la courbe qui représente des variations de Wλ en fonction de λ pour chaque température absolue T a un maximum de brillance pour λ = λM, tel que λM T = 2 897 μm.K ; et la loi de Stefan-Boltzmann : l'énergie totale W rayonnée par 1 cm2 de corps noir dans un angle solide égal à 2 π stéradians dans tout le domaine spectral s'exprime :

D'une façon générale, tous les corps chauffés émettent de l'énergie suivant des lois qui se rapprochent plus ou moins des lois précédentes. La brillance énergétique W′λ est toujours plus petite que la brillance énergétique Wλ du corps noir, et le rapport W′λ/Wλ définit le facteur d'émission spectrale ; il dépend de la nature du corps émissif, de son état de surface, de la température, de la longueur d'onde, etc.

Les types de sources couramment utilisées dans le domaine spectral infrarouge jusqu'à[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre BARCHEWITZ : professeur à l'université de Paris-XI, Orsay

- Armand HADNI : professeur à l'université de Nancy, directeur du Laboratoire d'Infrarouge lointain à l'université de Nancy-I

- Pierre PINSON : attaché de recherche au C.N.R.S., Gif-sur-Yvette

Classification

Pour citer cet article

Pierre BARCHEWITZ, Armand HADNI et Pierre PINSON. INFRAROUGE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

ANALYTIQUE CHIMIE

- Écrit par Alain BERTHOD et Jérôme RANDON

- 8 885 mots

- 4 médias

L'infrarouge est le domaine classique des molécules organiques donnant des informations sur les groupements fonctionnels présents dans une molécule. Les modes de vibration d'un groupement chimique dépendant fortement du reste de la molécule, chaque molécule produit un spectre d'absorption qui lui... -

ASTROCHIMIE

- Écrit par David FOSSÉ et Maryvonne GERIN

- 4 388 mots

- 3 médias

...basse énergie (qui correspondent au mouvement de rotation des molécules sur elles-mêmes) se placent dans le domaine des longueurs d'onde millimétriques. Le domaine infrarouge, de plus haute énergie (mouvement de vibration des molécules), a été exploité par le satellite I.S.O. (Infrared Space Observatory)... -

BENZÉNOÏDES

- Écrit par Jacques METZGER

- 5 520 mots

- 6 médias

La nature particulière des liaisons des squelettes benzénoïdes entraîne pour ces derniersl'apparition dans leur spectre d'absorption infrarouge (et de diffusion Raman) de bandes caractéristiques qui permettent leur identification. On note en particulier deux bandes dans le domaine 1 500-1 600... -

CLIMATOLOGIE

- Écrit par Frédéric FLUTEAU et Guillaume LE HIR

- 3 656 mots

- 4 médias

...dont la longueur d'onde dominante est fonction de la température de la planète. La Terre, dont la température globale moyenne est de 15 0C, émet un rayonnement infrarouge dont la puissance est égale à STe4, où Te est la température d'équilibre du système Terre et σ une constante. Une partie du... - Afficher les 44 références