SANG Composition et propriétés

Constitution

Le sang est formé d'une suspension homogène de corpuscules dans du plasma. Ces corpuscules sont de trois types : globules rouges (encore appelés hématies, ou érythrocytes), globules blancs (ou leucocytes), plaquettes (ou thrombocytes).

Les globules rouges

Structure et fonction

Les globules rouges (érythrocytes) sont formés en quatre ou cinq jours à partir de cellules de la lignée érythroblastique de la moelle osseuse, par divisions successives, puis expulsion du noyau, aboutissant ainsi au réticulocyte. Celui-ci passe dans la circulation et se transforme en deux jours environ en globule rouge mûr, qui a la forme d'un disque dont la coupe est celle d'une lentille biconcave de 7,5 μm de diamètre (fig. 1). Cette forme, particulièrement adaptée aux échanges gazeux, assure au globule l'élasticité nécessaire à son passage dans des conduits circulatoires dont certains ne dépassent pas 2 à 3 μm. Le nombre de globules rouges, variable d'une espèce animale à l'autre, est chez l'homme de 25 000 milliards environ, soit 4 à 5 millions par millimètre cube de sang.

La membrane du globule rouge est de nature phospholipidique. Les marqueurs antigéniques qu'elle porte définissent les groupes érythrocytaires. L'analyse du contenu cellulaire révèle un tassement des molécules d' hémoglobine, qui occupent 25 p. 100 environ du volume disponible, de l'eau (70 p. 100), des constituants minéraux et organiques (5 p. 100), dont la plupart, en solution dans l'eau, sont à l'état d'ions. Parmi les cations, le potassium est l'élément prépondérant. Parmi les anions, le chlore, si abondant dans le milieu extérieur, cède la place aux protéines. Celles-ci, en raison du pH globulaire, sont à l'état de protéinates.

Au terme de leur vie de cent vingt jours, les hématies sont détruites dans le système réticulo-endothélial, qui assure également la dégradation de l'hémoglobine.

Hémolyse

Quand des globules rouges sont placés in vitro dans de l'eau distillée ou dans une solution hypotonique, l'eau pénètre dans les cellules et les fait gonfler jusqu'à un point critique où la membrane libère l'hémoglobine. On appelle hémolyse la lyse des hématies avec diffusion du pigment respiratoire.

Dans l'organisme, l'hémolyse constitue un mécanisme physiologique de destruction des globules rouges. Celle-ci est réalisée par phagocytose dans le système réticulo-endothélial. La rate constitue un organe réservoir et destructeur des hématies. La figure 2 montre le cycle des produits de dégradation de l'hème. Le catabolisme de l'hémoglobine, la formation des pigments biliaires et le devenir du fer sont étudiés respectivement dans les articles pigments (fig. 9) et rôle biologique du fer.

Les globules blancs

Les globules blancs ne représentent que 5 000 à 10 000 éléments par millimètre cube et sont eux aussi formés par la moelle osseuse qui assure donc la totalité de l'hématopoïèse en fournissant au sang ses différentes sortes de constituants figurés.

Certains, les polynucléaires, ont un noyau polylobé et un cytoplasme granuleux, l'affinité tinctoriale de ces granulations définissant les polynucléaires neutrophiles (fig. 1) éosinophiles ou basophiles. Les mieux connus, car les plus nombreux, sont les neutrophiles dont le rôle est essentiel dans la lutte antibactérienne, par leur propriété de phagocytose, et dans le processus de l'inflammation. Leur séjour dans le sang est de l'ordre d'une journée seulement.

Les lymphocytes (fig. 1) circulent dans le sang et dans la lymphe. Ils sont en effet l'objet d'une circulation dans ce double système vasculaire et peuvent passer de l'un à l'autre. Ils ont un rôle prépondérant dans les phénomènes de défense immunitaire et leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain COSSON : docteur en médecine, assistant de biologie à la faculté Necker-Enfants malades

- Jacques ROUFFY : professeur à l'université de Paris-VII, chef de service de médecine interne et pathologie vasculaire à l'hôpital Saint-Louis, directeur du département de recherches sur les lipoprotéines plasmatiques et tissulaires (U.E.R. Villemin).

Classification

Pour citer cet article

Alain COSSON et Jacques ROUFFY. SANG - Composition et propriétés [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 2 955 mots

- 1 média

C'est en 1922 que Van Slyke pose les premiers principes de l'équilibre acido-basique, en reprenant la définition du pH fournie en 1909 par Sœrensen (logarithme de l'inverse de la concentration en ions hydrogène). Il montre la constance de ce pH dans le milieu intérieur. Seules...

-

AÉRO-EMBOLISME

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 82 mots

Formation dans le sang de bulles gazeuses qui provoquent des troubles circulatoires aux conséquences variées, parfois très graves (coma irréversible). Ce phénomène est dû au brusque passage à l'état gazeux des gaz dissous dans le sang (azote surtout) ; il se produit à l'occasion de décompressions...

-

ANÉMIES

- Écrit par Bruno VARET

- 3 091 mots

- 5 médias

L' anémie est souvent identifiée à la pâleur. Cette notion populaire correspond à une donnée physiologique : les globules rouges contiennent un pigment de coloration rouge, l' hémoglobine. Ce pigment, rouge comme la couleur du sang qui s'écoule d'une blessure, participe à la coloration...

-

AZOTÉMIE

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 424 mots

L'élévation dans le sang du taux de l'urée et des autres produits d'excrétion azotée est communément décrite en clinique sous le nom d'azotémie ou d'urémie. Elle représente le stade terminal de l'insuffisance rénale progressive et résulte de l'impossibilité d'excréter les...

- Afficher les 53 références

Voir aussi

- CHYLOMICRONS

- COAGULATION DU SANG

- GROUPES SANGUINS

- POLYNUCLÉAIRES ou GRANULOCYTES

- LEUCOCYTE ou GLOBULE BLANC

- GLOBULINES SÉRIQUES

- FIBRINOGÈNE

- FIBRINE

- THROMBINE

- PLAQUETTES SANGUINES ou THROMBOCYTES

- POLYNUCLÉAIRES ÉOSINOPHILES

- POLYNUCLÉAIRES BASOPHILES

- MONOCYTES

- HÉMOSTASE

- INFECTION

- PLASMA SANGUIN

- SÉRUM SANGUIN

- IMMUNITAIRE SYSTÈME

- HÉMOTYPOLOGIE

- pH

- IDL (intermediary density lipoproteins)

- OXYHÉMOGLOBINE

- RÉTICULOCYTE

- PROTHROMBINE

- PLASMINE

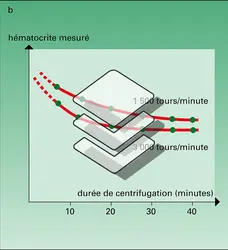

- SÉDIMENTATION GLOBULAIRE

- PHOSPHOLIPIDES

- CAILLOT SANGUIN

- NUMÉRATION GLOBULAIRE

- HÉMATOCRITE

- HÉMATIE ou GLOBULE ROUGE ou ÉRYTHROCYTE

- ANTICORPS

- REMNANTS, lipoprotéines

- TRIGLYCÉRIDES

- LIPOPROTÉINES

- IMMUNOGLOBULINES

- LYMPHOCYTES

- PLASMOCYTES

- FORMULE LEUCOCYTAIRE

- VISCOSITÉ SANGUINE

- GAZ DU SANG

- FIBRINOLYSE

- APOPROTÉINES

- VOLUME SANGUIN

- VOLÉMIE

- PROTÉINES

- LDL (low density lipoproteins)

- HDL (high density lipoproteins)

- VLDL (very low density lipoproteins)

- POLYNUCLÉAIRES NEUTROPHILES