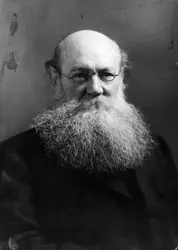

PROUDHON PIERRE JOSEPH (1809-1865)

Paysan de souche et ouvrier de condition, manuel d'origine et intellectuel d'accession, praticien par profession et théoricien par vocation, pragmatique par tempérament et moraliste par caractère, économiste et sociologue par observation, politique et éducateur par induction, Proudhon apparaît comme un microcosme du peuple français. Sa naissance et sa vie revêtent par elles-mêmes une double et même signification historique : l'avènement du prolétaire à l'intelligence de sa condition et de son émancipation, l'émergence de la société industrielle dans sa dimension planétaire.

Dans une œuvre géniale, au foisonnement déconcertant, mais d'une cohérence interne rigoureuse, tous les sujets et les problèmes de l'humanité sont abordés avec un sens surprenant de la projection et de la prospective. « Je sais ce que c'est que la misère, écrit Proudhon. J'y ai vécu. Tout ce que je sais, je le dois au désespoir. » Une telle vie aurait pu faire un aigri. Une formidable santé physique et morale, une prodigieuse intelligence, un tempérament résolument pragmatique en firent un réaliste. Proudhon décide de consacrer sa vie « à l'émancipation de ses frères et compagnons » (lettre à l'académie de Besançon), et, face au monde établi, il se dresse comme « un aventurier de la pensée et de la science ».

Science et liberté, socialisme scientifique et socialisme libéral, libéral car scientifique, et pluraliste parce que libéral : telle est l'originalité de la pensée de Proudhon, par rapport aux socialistes utopiques de son siècle et aux conséquences dogmatiques de la pensée scientifique de Marx. « La souveraineté de la volonté cède devant la souveraineté de la raison, et finira par s'anéantir dans un socialisme scientifique. » « La liberté est anarchie parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté mais seulement l'autorité de la loi [...]. La substitution de la loi scientifique à la volonté [...] est, après la propriété, l'élément le plus puissant de l'histoire. » Proudhon écrit ces lignes en 1840 (Premier Mémoire sur la propriété). Le premier, il forge et applique le concept de socialisme scientifique et lui oppose, dès 1846, le nouveau terme de « socialisme utopique ». Ce socialisme scientifique se fonde sur « une science de la société méthodiquement découverte et rigoureusement appliquée ». « La société produit les lois et les matériaux de son expérience. » Aussi la science sociale et le socialisme scientifique sont-ils, corrélativement, autodécouverte et auto-application par la société réelle des lois inhérentes à son développement. « La science sociale est l'accord de la raison et de la pratique sociale » (Contradictions économiques, 1846) ; leur séparation est donc la cause de toutes les utopies et de toutes les aliénations : « Je proteste contre la société actuelle et je cherche la science. À ce double titre je suis socialiste », écrit-il (Voix du peuple, 4 déc. 1848). La même logique qui transforme le socialisme critique en socialisme scientifique conduit celui-ci à être un socialisme libéral. Pour éliminer l'arbitraire capitaliste, le socialisme tend à une collectivisation sociale. Parallèlement, pour supprimer l'arbitraire étatique, il amène une libéralisation sociale. C'est à la société tout entière s'autogérant et s'auto-administrant qu'il appartient de préparer et d'instaurer cette « révolution permanente » (Toast à la révolution), cet évolutionnisme révolutionnaire, et d'inférer du pluralisme organique social un pluralisme organisateur. La clé de la pensée proudhonienne ne réside pas dans un apriorisme intellectuel, un dogme métaphysique, mais dans une théorisation fondée sur l'observation scientifique : le pluralisme.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean BANCAL : docteur ès lettres, ès sciences économiques, docteur en droit, professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne, directeur du Centre d'études et de recherches pour le développement intégré

Classification

Pour citer cet article

Jean BANCAL. PROUDHON PIERRE JOSEPH (1809-1865) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

QU'EST-CE QUE LA PROPRIÉTÉ ? Pierre-Joseph Proudhon - Fiche de lecture

- Écrit par Éric LETONTURIER

- 1 019 mots

- 1 média

Après un traité de linguistique et un mémoire Sur l'utilité de la célébration du dimanche, Proudhon (1809-1865), esprit indépendant et imprimeur de son état, signe en 1840 une réflexion iconoclaste et restée célèbre sur l'idée de propriété qu'il poursuivra sous forme de deux...

-

ANARCHISME

- Écrit par Henri ARVON, Universalis, Jean MAITRON, Robert PARIS

- 13 391 mots

- 7 médias

...contrat, profitables à tous les contractants, sont observées tout aussi librement. Ce contrat anarchiste se situe à l'opposé du contrat social de Rousseau. Proudhon démontre, en effet, dans son Idée générale de la révolution au XIXe siècle, que le contrat de Rousseau, loin d'être social, est responsable... -

BLASPHÈME

- Écrit par Thomas HOCHMANN

- 7 019 mots

- 5 médias

...Restauration, le législateur introduit un délit d’outrage à la morale publique et religieuse, qui permettra par exemple, en 1858, de condamner le socialiste Pierre-Joseph Proudhon pour un livre où il qualifiait Dieu d’« inutile ». Cette nouvelle version de l’incrimination du blasphème disparaît avec l’adoption... -

COMMUNISME - Histoire

- Écrit par Annie KRIEGEL

- 13 863 mots

- 10 médias

...conception jacobine d'un socialisme d'État incluant la nationalisation de la production et de la distribution, quitte à voir cet étatisme évoluer vers la démocratie élective, s'oppose en bloc à la conception de Pierre Joseph Proudhon, qui décèle dans ce système le ferment de la tyrannie. -

ÉCONOMIE SOCIALE

- Écrit par Éric BIDET

- 6 010 mots

...progressive et volontaire » et se fait le défenseur des caisses de secours mutuel comme substitut à la mise en place de dispositifs publics obligatoires. C'est une toute autre déclinaison que donne Pierre Proudhon à cette notion de liberté en en faisant le socle de ce qu'il appelle le mutuellisme, « contrat... - Afficher les 13 références

Voir aussi