HINDOUISTE PANTHÉON

Articles

-

BOUDDHISME (Arts et architecture) - Représentations des Bodhisattva

- Écrit par Bruno DAGENS

- 1 501 mots

- 2 médias

...des dieux. Cette parenté n'a rien de surprenant : l'« invention » des Grands Bodhisattva est, en un sens, une réponse au succès des grands dieux de l' hindouisme théiste, Viṣṇu et Śiva ; leurs premières images ont été élaborées dans des hauts lieux de cet hindouisme comme Mathurā. Certains Bodhisattva... -

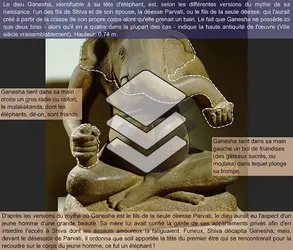

GAṆEŚA

- Écrit par Jean VARENNE

- 376 mots

- 1 média

Nom du dieu à tête d'éléphant, l'une des figures les plus célèbres du panthéon hindou ; sa notoriété est due à la fois au pittoresque de son iconographie et au fait que son culte est actuellement très populaire dans l'Inde entière. Son nom Ganesha (ou Ganapati) indique qu'il est le « chef » (...

-

HINDOUISME

- Écrit par Anne-Marie ESNOUL

- 9 148 mots

- 4 médias

Le panthéon brahmanique était extrêmement riche. Dans la perspective hindouiste, la mention des trente-trois dieux dont Indra est le chef subsiste théoriquement. Il s'y substitue dans certains textes une liste de trente dieux, au-dessus desquels trônent trois divinités majeures : Brahmā, Viṣṇu, Śiva,... -

KĀLĪ

- Écrit par Jean VARENNE

- 592 mots

Divinité féminine dont le culte est prépondérant dans le nord-est de l'Inde (particulièrement au Bengale), l'emportant sur les nombreuses formes que prend la vénération de la Déesse dans l'hindouisme classique et contemporain. Représentée sous la forme d'une femme de couleur...

-

KĀMA

- Écrit par Charles MALAMOUD

- 4 132 mots

- 2 médias

...qui, lorsqu'ils sont personnifiés, ne sont guère que des allégories (Dharma, cependant, associé à la mort, a parfois quelque consistance), Kāma est véritablement, dans la mythologie hindoue, une personne divine. Le thème principal, et quasi unique, de la mythologie de Kāma est l'événement qui a valu... -

KRISHNA ou KṚṢṆA

- Écrit par Marie-Simone RENOU

- 2 454 mots

De toutes les incarnations (avatāra) animales ou humaines par lesquelles Viṣṇu (Vishnou) accepta de se manifester sur la Terre pour la sauver, celle de Kṛṣṇa (Krishna), qui est la huitième, plus encore que celle de Rāma, constitue la plus populaire.

À la fois dieu et héros, sa légende qui...

-

LAKŚMANA ou LAKSHMANA

- Écrit par Jean VARENNE

- 234 mots

Héros hindou, un des deux demi-frères du grand Rāma, entièrement dévoué à ce dernier. Lorsque, selon la tradition hindoue et, plus précisément, selon la théorie des avatāra, Viṣṇu s'incarna pour la septième fois, afin de préserver le Dharma (« le bon ordre des choses ») ébranlé par les entreprises...

-

LAKṢMĪ

- Écrit par Jean VARENNE

- 449 mots

Viśnu, comme tous les dieux du panthéon hindou, est accompagné d'une parèdre qui lui est associée dans toutes les manifestations de sa fonction cosmique (la préservation du monde créé par Brahmā). Le nom le plus communément donné à cette déesse est celui de Lakṣmī ; il signifie, semble-t-il,...

-

MANTRA

- Écrit par André PADOUX

- 3 504 mots

- 1 média

Toute divinité a un mantra qui en est la manifestation phonique, l'aspect créateur et l'essence : il est « ce qui exprime » (vācaka) et qui, à ce titre, suscite la divinité, qui est « à exprimer » (vācya). Cette dernière est ainsi d'une nature moins haute que son mantra. Un... -

MANU

- Écrit par Anne-Marie ESNOUL

- 1 284 mots

...à cet ensemble que certaines traditions indiennes réservent le terme de kalpa. Chaque kalpa comportera donc quatorze créations de l'univers et quatorze Manu. Comme il arrive aux dieux traditionnels du panthéon brahmanique, la fonction de Manu demeure identique, toutefois son titulaire change. -

MYTHOLOGIES - Dieux et déesses

- Écrit par Mircea ELIADE

- 7 964 mots

- 5 médias

-

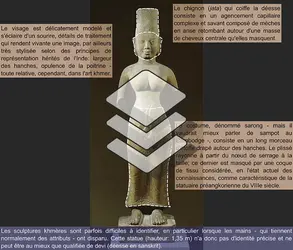

PĀRVATĪ

- Écrit par Jean VARENNE

- 299 mots

- 1 média

L'un des divers noms (avec Gaurī, Annapurnā, Kumārī, etc.) que porte la parèdre du dieu hindou Shiva. Mais c'est sous ce nom (« la montagnarde ») que ses fidèles la désignent le plus fréquemment. « Pārvatī » exprime l'idée que la déesse cohabite avec le dieu au sommet de la montagne cosmique, axe...

-

RĀKṢASA

- Écrit par Jean VARENNE

- 570 mots

Parmi les innombrables êtres intermédiaires entre les hommes et les dieux, la mythologie hindoue connaît diverses classes de démons réunies sous l'appellation générique de rākṣasa (« gardien »). Leur origine est mal définie : on dit parfois que ce sont des dieux déchus, punis pour...

-

SĀVITRĪ

- Écrit par Jean VARENNE

- 361 mots

Mot sanskrit (sāvitrī, l'« incitatrice ») qui désigne d'abord une formule rituelle utilisée dans la cérémonie de l'initiation (upanayana). Au moment où le jeune garçon de bonne caste atteint l'âge de raison, vers huit ans, il est introduit dans le monde des adultes...

-

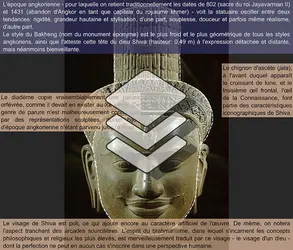

ŚIVA ou SHIVA ET SHIVAÏSME

- Écrit par Pierre-Sylvain FILLIOZAT

- 8 153 mots

- 3 médias

Ce que l'on est convenu d'appeler hindouisme, quand on veut se référer à l'ensemble des croyances religieuses indiennes à l'époque classique, met au premier plan trois figures divines, Brahmā, Viṣṇu, Śiva. Une vue simple attribue trois fonctions précises à ces trois dieux, respectivement...

-

SKANDA, divinité hindoue

- Écrit par Universalis

- 456 mots

Dieu hindou de la guerre, Skanda est le premier fils de Śiva. Il existe de nombreuses légendes, souvent divergentes, qui relatent les circonstances de sa naissance. Il faut y ajouter le récit qu'en fait le poète Kālidāsa (ive ou ve siècle) dans son épopéeKumārasambhava (La Naissance...

-

SŪRYA, divinité hindoue

- Écrit par Universalis

- 397 mots

Dans l'hindouisme, Sūrya représente le Soleil et le dieu Soleil. Bien que, pendant la période védique (IIe millénaire-viie siècle avant J.-C.), plusieurs autres divinités aient des caractéristiques solaires, elles sont pour la plupart syncrétisées en un seul dieu à une période plus tardive....

-

TANTRISME

- Écrit par André PADOUX

- 9 450 mots

Le panthéon tantrique est difficile à décrire en tant que tel, car il est mêlé à celui de tout l'hindouisme (le cas bouddhique est plus simple). On peut seulement noter quelques traits spécifiques pour tâcher de distinguer ce qui est tantrique de ce qui ne l'est pas, ou de ce qui l'est moins.... -

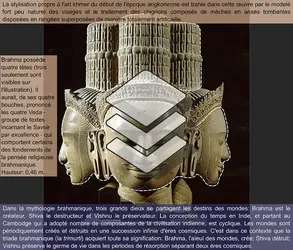

TRIMŪRTI

- Écrit par Jean VARENNE

- 526 mots

L'hindouisme place au sommet de son panthéon une triade (tri-mūrti) de trois grands dieux, de rang égal : Brahmā, Viśnu, Śiva. Chacun d'eux représente un aspect de la toute-puissance divine, mais leurs relations ne sont pas comparables à celles que les théologies chrétiennes attribuent aux...

-

UMĀ

- Écrit par Jean VARENNE

- 118 mots

Un des nombreux noms donnés à la parèdre de Śiva, le plus communément utilisé étant celui de Pārvatī (« la montagnarde »). D'étymologie incertaine, le nom d'Umā est compris par les théologiens brahmaniques comme évoquant la lumière, et tout particulièrement la clarté intellectuelle, la connaissance...

- 1

- 2

Médias