MOMIES, Égypte

La conservation des momies

On peut admettre qu'une momie préparée selon les « règles de l'art », déposée dans une tombe sèche qui demeure fermée, puisse se conserver de façon pratiquement indéfinie. En revanche, si la tombe est ouverte et si des pillards dépouillent la momie de ses enveloppes, le processus de putréfaction peut reprendre, surtout si de l'humidité pénètre dans la tombe. Dans tous les cas, la dénudation du corps permet aux insectes nécrophages d'agir.

La conservation des momies dans les musées pose d'autres problèmes. Quand les momies royales ont été transférées au Caire, elles ont été protégées par des pulvérisations de produits insecticides. Mais ce « traitement », s'il a été efficace contre les insectes, n'a pas prémuni les corps contre les bactéries et les champignons microscopiques. De même, l'augmentation de l'humidité ambiante, apportée par les visiteurs, a pu permettre la reprise d'un certain processus de putréfaction. Ce sont ces constatations qui ont conduit à transporter la momie de Ramsès II à Paris en 1976 afin de la soumettre à un « bilan de santé ». La momie y fut restaurée et « traitée » par irradiation, ce qui a stoppé l'évolution des champignons qui avaient été décelés. Elle est désormais conservée au musée du Caire, dans un caisson à couvercle en plexiglas, et exposée avec celles d'une dizaine d'autres pharaons dans une salle dont la température et l'hygrométrie sont contrôlées. Il est certain que la conservation des momies dans une tombe scellée serait la meilleure manière d'éviter leur dégradation. À défaut, il est souhaitable de les maintenir dans une atmosphère strictement contrôlée.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise DUNAND : professeur d'histoire des religions à l'université Marc-Bloch, Strasbourg

- Roger LICHTENBERG : docteur en médecine, ancien chef du service de radiologie de l'Institut Arthur-Vernes, Paris

Classification

Pour citer cet article

Françoise DUNAND et Roger LICHTENBERG. MOMIES, Égypte [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BAHARIYA OASIS DE, Égypte

- Écrit par Françoise DUNAND, Roger LICHTENBERG

- 1 002 mots

Un jour de l'été 1996, l'âne d'un gardien du service des Antiquités trébuche dans un trou près de la route qui va de Bahariya à Farafra, non loin de Bawiti, ville principale de l'oasis occidental égyptien. Le gardien, intrigué, en réfère à son supérieur, lequel alerte aussitôt le Dr Zahi Hawass, directeur...

-

ÉGYPTE ANTIQUE (Civilisation) - La religion

- Écrit par Jean VERCOUTTER

- 11 389 mots

- 24 médias

La protection initiale à assurer est la conservation perpétuelle du corps, de sorte qu'il puisse continuer à vivre dans la tombe et que les principes immatériels de sa personnalité puissent trouver en lui un support permanent. Ce souci a donné naissance à la momification, dont les rites sont à la fois... -

ÉGYPTE DES PHARAONS (notions de base)

- Écrit par Universalis

- 3 525 mots

- 11 médias

Les anciens Égyptiens croyaient à la survie après la mort selon une conception dualiste. Momifié, le corps devenu impérissable prolonge son existence dans le monde sous-terrain tandis que ses principes spirituels poursuivent une vie éternelle dans le monde céleste où ils rejoignent la suite du pharaon... -

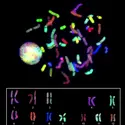

GÉNOME HUMAIN

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 3 791 mots

- 1 média

...suffisant d’échantillons prélevés dans des sépultures, on peut réaliser une véritable génétique de populations humaines disparues. C’est le cas pour les dépôts de momies dans la Vallée des rois, en Égypte, à partir desquelles il a été possible d’établir un lien entre les personnes inhumées et les populations... - Afficher les 9 références

Voir aussi

- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.

- EMBAUMEMENT

- SCARABÉE, art

- CANOPE

- ÉGYPTIENNE PEINTURE

- ANIMAUX CULTE DES

- FUNÉRAIRE PEINTURE

- FAYOUM PORTRAITS DU

- AMULETTE

- RITES FUNÉRAIRES

- CABINET, histoire de l'art

- FUNÉRAIRE ART

- DÉSHYDRATATION

- EX-VOTO

- NATRON

- ÉGYPTIENNE RELIGION

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- MOMIES

- PETRIE sir WILLIAM MATTHEW FLINDERS (1853-1942)