MARÉES

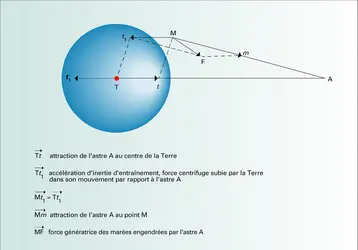

- 1. La force génératrice des marées

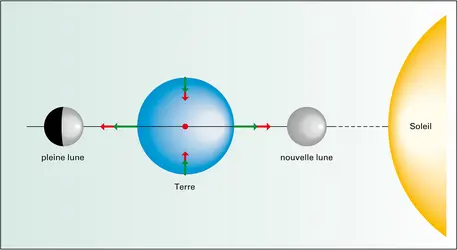

- 2. Les cycles de la marée

- 3. Les marées océaniques à la surface du globe

- 4. Les marées océaniques et leur prédiction par la méthode harmonique

- 5. Des solutions globales pour les marées océaniques à la surface du globe

- 6. La propagation de l'énergie des marées océaniques

- 7. Marées terrestres

- 8. Autres marées dans l'Univers

- 9. Marées galactiques

- 10. Bibliographie

Marées terrestres

Les marées de la partie solide du globe ne sont pas directement accessibles, mais certains phénomènes manifestent la déformation élastique qu'il éprouve sous l'action de la force génératrice des marées et qui l'allonge de quelques décimètres dans la direction de l'astre et dans le sens opposé. Une déformation analogue affecte réciproquement l'astre perturbateur ; on observe d'ailleurs un phénomène comparable dans les galaxies lorsque deux d'entre elles sont suffisamment voisines l'une de l'autre.

La marée terrestre est statique parce que, en raison des liaisons qui limitent leurs déplacements, les particules du noyau solide occupent à tout instant la position d'équilibre compatible avec les actions qu'elles subissent. En outre, la période propre du globe, qui a une rigidité voisine de celle de l'acier, est très inférieure à celles qui apparaissent dans l'action des astres.

La marée terrestre se présente d'une façon purement qualitative sous la forme d'une marée souterraine dans certains puits ou dans des mines inondées, ainsi que dans les déplacements relatifs des bords de certaines failles. D'autres phénomènes se prêtent à la mesure, ce qui permet d'étudier quantitativement les paramètres d'élasticité du globe. L'analyse des marées océaniques de longue période, qui sont des marées relatives, ou celle de la variation des latitudes, obtenue en considérant la déviation de la verticale par rapport à l'axe du monde et non plus par rapport au sol, conduisent à des résultats de faible précision. Au contraire, des gravimètres et des pendules horizontaux, spécialement construits en vue de parvenir à une très haute précision, permettent de mesurer dans de bonnes conditions le phénomène de marée affectant l'accélération de la pesanteur ou la direction de la verticale. La marée de la pesanteur, dont l'amplitude peut atteindre 0,3 milligal, est sensiblement égale à 1,2 fois sa valeur théorique, mais ce coefficient semble varier légèrement avec le lieu d'observation et suivant la composante considérée.

- 1. La force génératrice des marées

- 2. Les cycles de la marée

- 3. Les marées océaniques à la surface du globe

- 4. Les marées océaniques et leur prédiction par la méthode harmonique

- 5. Des solutions globales pour les marées océaniques à la surface du globe

- 6. La propagation de l'énergie des marées océaniques

- 7. Marées terrestres

- 8. Autres marées dans l'Univers

- 9. Marées galactiques

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise COMBES : professeure au Collège de France

- André GOUGENHEIM : membre de l'Institut, ancien président du Bureau des longitudes

- Christian LE PROVOST : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S., directeur du laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale de Toulouse

- Jean-Paul ZAHN : astronome, directeur de l'Observatoire du pic du Midi et de l'Observatoire de Toulouse

Classification

Pour citer cet article

Françoise COMBES, André GOUGENHEIM, Christian LE PROVOST et Jean-Paul ZAHN. MARÉES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean KOVALEVSKY

- 9 225 mots

- 9 médias

...encore, très irréguliers et à variation rapide, sont dues aux vents et aux variations de pression atmosphérique diversement répartis sur le globe. Les marées terrestres et océaniques produisent également des variations périodiques, notamment semi-annuelles, mensuelles et à très courtes périodes. Certains... -

DELTAS

- Écrit par Gilbert BELLAICHE

- 3 794 mots

- 2 médias

Ce sont ceux oùl'amplitude des marées atteint les chenaux de distribution du cours d'eau et où les courants de flot et de jusant jouent un rôle primordial dans la dispersion des sédiments. À l'intérieur et au large des chenaux, les dépôts sont remaniés et disposés en une série de rides orientées... -

ÉNERGIES RENOUVELABLES

- Écrit par Daniel CLÉMENT

- 15 637 mots

- 22 médias

Mais les marées ont une autre propriété plus facile à exploiter : ce sont les courants induits par leur mouvement. Toutefois, les sites présentant des courants importants et exploitables sont relativement peu nombreux. En France la puissance potentiellement exploitable est comprise entre 2 000 et 3 000... -

ESTUAIRES

- Écrit par Michèle LE GOAZIGO

- 830 mots

Reliant à la mer rivières et fleuves, les estuaires représentent la forme la plus classique de transition entre le domaine continental et le domaine marin. L'origine latine de ce terme est très significative : aestus (la marée) est le substantif du verbe aesto (je bouillonne), ce qui...

- Afficher les 18 références

Voir aussi

- AMAS DE GALAXIES

- CORPS PROBLÈME DES TROIS

- ASTROPHYSIQUE

- MARÉMOTRICE USINE

- PHYSIQUE DU GLOBE

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- ATTRACTION UNIVERSELLE

- PERTURBATIONS, astronomie

- ÉTOILES BINAIRES ou ÉTOILES DOUBLES PHYSIQUES

- ÉCLIPTIQUE

- ÉQUINOXE

- SIMULATION

- TOPEX-POSÉIDON, satellite

- MARÉES OCÉANIQUES

- COURANTS DE MARÉE

- BASSIN OCÉANIQUE

- GÉOÏDE

- MARÉES TERRESTRES

- MORTE-EAU MARÉE DE

- COTIDALE LIGNE

- AMPHIDROMIQUE POINT

- VIVE-EAU MARÉE DE

- RANCE, rivière

- MARÉGRAPHIE

- FUSION DE GALAXIES

- COLLISION, astronomie

- SATELLITES GALILÉENS

- IO, satellite

- EUROPE, satellite

- NIVEAU DES MERS

- ROTATION DE LA TERRE

- MARÉES GALACTIQUES

- GALAXIES SPIRALES

- NUAGES DE MAGELLAN

- NOYAU DE GALAXIE

- ALTIMÉTRIE RADAR

- ORBITE, mécanique céleste

- SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

- MODÉLISATION

- INTERACTION GRAVITATIONNELLE

- ÉNERGIE MARÉMOTRICE