LIBAN

| Nom officiel | République libanaise (LB) |

| Chef de l'État | Najib Mikati (par intérim depuis le 31 octobre 2022) |

| Chef du gouvernement | Najib Mikati (depuis le 10 septembre 2021) |

| Capitale | Beyrouth |

| Langue officielle | Arabe 2 |

| Unité monétaire | Livre libanaise (LBP) |

| Population (estim.) |

7 447 000 (2024) |

| Superficie |

10 452 km²

|

Reconstruction et réconciliation

Entre les ambitieux projets du Premier ministre-entrepreneur Rafic Hariri et les attentes exorbitantes des Libanais qui espèrent retrouver la prospérité d'avant guerre, peu d'efforts sont consacrés au rétablissement d'une vie politique pacifiée et à la réconciliation nationale, qui conditionnent pourtant l'avenir du pays.

L’impuissance des gouvernements

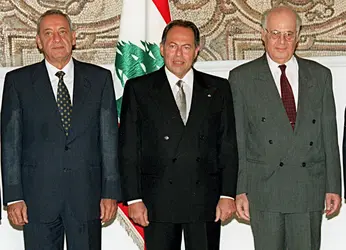

Pendant deux années d'état de grâce (octobre 1992-octobre 1994), la politique de réformes et de grands travaux menée par Rafic Hariri a impulsé un coup de fouet à l'économie grâce à un redressement spectaculaire de la livre libanaise et à l'injection de capitaux privés. Mais elle est ternie par un endettement croissant et une corruption envahissante. Hariri se heurte à l'obstruction systématique de ses rivaux, en particulier le président maronite Elias Hraoui et le président chiite du Parlement Nabih Berry (Berri), qui n'entendent pas lui céder une part de leur influence au sein de la troïka mise en place au sommet de l'État en vertu du pacte de Taëf. Avec le soutien de la Syrie, le premier obtient la prorogation exceptionnelle de son mandat qui passe de six à neuf ans (ce qui lui permet de rester président jusqu’en octobre 1998), le second offre une place prépondérante dans la fonction publique à sa communauté, la plus nombreuse du pays.

Les tentatives d'épuration et de réorganisation de l'administration réveillent de puissantes rivalités communautaires : l'État en reconstruction est un marché (emplois, commissions) où se négocie la répartition des bénéfices en fonction du rapport de forces au sortir de la guerre civile. En l'absence d'une reprise des secteurs productifs – agriculture, industrie légère et services –, la situation de l'emploi se dégrade, provoquant une émigration de 900 000 personnes dans la décennie 1990-2000 ; la dette publique atteint 25 milliards de dollars pour un PIB de 17 milliards en 2000. Le « miracle Hariri » fait long feu, suscite la montée des protestations sociales et le mécontentement des dirigeants syriens, qui choisissent d'assurer le succès lors de la présidentielle d'octobre 1998, du général Émile Lahoud, commandant en chef de l'armée, dont le discours de redressement national ne masque pas la loyauté envers le président syrien Assad. Pourtant, le retour à la tête du gouvernement d'un ancien Premier ministre, Sélim el-Hoss (décembre 1998-octobre 2000), dont l'équipe tente de se démarquer des choix économiques de son prédécesseur, ne fait que précipiter la crise financière et le rappel d’Hariri aux affaires. Ce retour aux choix de 1992 confirme que les difficultés structurelles que connaît le Liban dans son adaptation au nouveau contexte mondial et régional de l'après-guerre sont d'abord d'ordre politique interne.

Le retour du communautarisme

Qualifié de provisoire par l'accord de Taëf, le système communautaire est sorti renforcé de la guerre, d'autant qu'au Pacte national de 1943, formule implicite et non écrite de coexistence communautaire, Taëf a substitué une formule écrite de « pacte de vie en commun », fondement de la légalité du nouveau pouvoir qui instaure la parité entre chrétiens et musulmans dans la répartition des sièges parlementaires et, d'une façon générale, dans les hauts rangs de l'administration. Ce choix reflète les révisions radicales induites par la guerre concernant les identités confessionnelles : naguère pudiquement dissimulées, elles sont affichées et revendiquées comme principe central de la participation politique. Le Parlement compte désormais 128 membres, toujours élus sur une base communautaire (34 maronites et 14 orthodoxes sur 64 chrétiens ; 27 sunnites et 27 chiites sur 64 musulmans d'après la loi du 16 juillet 1992). La révision de Taëf a confirmé le principe de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DROZ-VINCENT : professeur des Universités en science politique

- Elizabeth PICARD : chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques, docteur en science politique

- Éric VERDEIL : chargé de recherches au C.N.R.S.

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Philippe DROZ-VINCENT, Universalis, Elizabeth PICARD et Éric VERDEIL. LIBAN [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

LIBAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AKKAR PLAINE DU

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 114 mots

-

ANTI-LIBAN

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 316 mots

-

ARABIE SAOUDITE

- Écrit par Philippe DROZ-VINCENT, Universalis, Ghassan SALAMÉ

- 25 169 mots

- 10 médias

...des groupes rebelles qu’elle soutenait. Et, à partir de l’intervention russe de septembre 2015, il se met en retrait de ce dossier. Par proximité, les jeux saoudiens d’influence au Liban redoublent de vigueur. Au début de novembre 2017, l’Arabie Saoudite « convoque » à Riyad le Premier ministre libanais... -

ARAFAT YASSER (1929-2004)

- Écrit par Nadine PICAUDOU

- 1 397 mots

- 1 média

...parvient pas à éviter pour autant les affrontements sanglants entre l'O.L.P. et l'armée jordanienne au cours du « septembre noir » de 1970, pas plus que les combats du Liban qui l'opposent successivement aux milices conservatrices chrétiennes puis aux forces pro-syriennes. L'expulsion des fedayin palestiniens... - Afficher les 42 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- MIGRANTS

- CHALDÉENS

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- ISLAMISME

- AOUN MICHEL (1935- )

- FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban)

- TAËF ACCORD DE (1989)

- APPARTENANCE, sociologie

- MADRID CONFÉRENCE DE ou CONFÉRENCE DE PAIX SUR LE PROCHE-ORIENT (oct. 1991)

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- ATTENTAT

- SYSTÈME POLITIQUE

- CONFESSIONNELLES FORMATIONS SOCIO-POLITIQUES

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- GUERRE CIVILE

- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

- BERRI NABIH (1938- )

- HEZBOLLAH

- LAHOUD ÉMILE (1936- )

- PALESTINIENS

- ARMÉNIENS

- BACHIR II CHEHAB (1767-1851) émir du Liban (1789-1840)

- RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (RAU)

- CISJORDANIE

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- OLP (Organisation de libération de la Palestine)

- MARONITES

- SINIORA FOUAD (1943- )

- LAÏCISATION

- DIASPORA GRECQUE

- GEMAYEL PIERRE (1972-2006)

- ÉMIGRATION

- OPPOSITION POLITIQUE

- IRAN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'

- URBANISATION

- SYRIE, histoire, de 1941 à nos jours

- PROCHE-ORIENT

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- HERMON

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- GEMAYEL AMINE (1942- )

- CONFLIT ARMÉ

- LIKOUD, parti politique

- CORRUPTION

- JOUMBLATT ou DJOUMBLATT WALID (1947- )

- SALAM TAMMAM (1945- )

- HARIRI SAAD (1970- )