HÉPATITE C

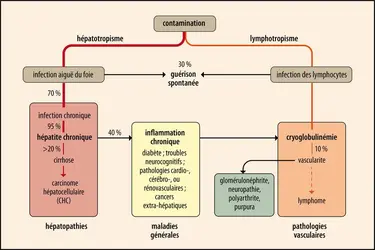

Les hépatites virales sont, derrière les infections respiratoires tristement médiatisées avec la pandémie de SARS-CoV-2, la deuxième cause de décès d’origine infectieuse, dépassant la mortalité liée à l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (sida), la tuberculose ou le paludisme. Au moins 1 200 000 personnes en meurent chaque année dans le monde. La lutte contre les hépatites virales est donc une priorité. Le prix Nobel de médecine 2020 a été attribué à Harvey Alter, Michael Houghton et Charles Rice, pour leurs contributions décisives à la découverte du virus de l’hépatite C – qui constitue, avec le virus de l’hépatite B, l’un des problèmes de santé majeurs dans le monde – et à la lutte contre cette maladie à transmission parentérale. Le virus C est en effet à l’origine de pathologies hépatiques graves voire mortelles (cirrhose et cancer du foie), de manifestations vasculaires extra-hépatiques également graves, et contribue à de multiples autres pathologies invalidantes. En dépit de ce constat, en trente ans environ, le développement des travaux de ces trois prix Nobel permet d’envisager l’élimination du virus de l’hépatite C à l’horizon 2030, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Découverte du virus de l’hépatite C (VHC)

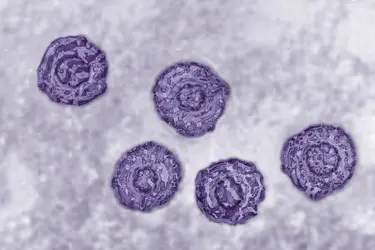

Le mot « hépatite » apparaît dans la littérature médicale dans les années 1760, pour désigner une inflammation du foie. Les descriptions se complexifient au fil du temps, mais il faut attendre les années 1940 et la multiplication des hépatites post-transfusionnelles pendant la guerre, pour que s’impose l’idée que nombre d’hépatites sont infectieuses et particulièrement d’origine virale, sans pour autant que leurs agents infectieux soient identifiés. À partir des années 1960, on assiste à l’éclatement de la notion « simple » d’hépatite virale. Le virus de l’hépatite B (VHB) est d’abord découvert par Baruch Blumberg en 1967 (prix Nobel de médecine en 1973). La découverte du virus de l’hépatite A (VHA) suit peu après, en 1977. L’identification de ces deux virus permet de distinguer les hépatites à transmission féco-orale (dues au VHA) de celles à transmission parentérale ou sexuelle (dues au VHB). Cependant, des cas d’hépatites post-transfusionnelles persistent, malgré l’élimination des sangs contaminés par les VHA et VHB. Harvey Alter a été pionnier dans la description de ces hépatites virales dites « non A non B ». Au sein des NIH (National Institutes of Health), à Bethesda (États-Unis), il montre que les virus « non A non B » étaient transmissibles au chimpanzé (le seul hôte possible en dehors de l’être humain). D’autres études montrent que cet agent infectieux devait être un virus et Alter peut ainsi définir une nouvelle entité clinique, l’hépatite « non A non B » transmise par le sang. Pendant dix ans, les virus « non A non B » n’ont pas été caractérisés. L’équipe de Michael Houghton travaillant au laboratoire pharmaceutique Chiron d’Emeryville en Californie, y parvient en 1987, en isolant le matériel génétique du VHC. Une banque d’ADN complémentaires (préparés à partir des ARN messagers) de cellules du sang d’un chimpanzé infecté par du virus « non A non B » est préparée. Partant du principe que la banque inclurait certes des fragments du génome du chimpanzé, mais aussi des fragments du virus inconnu, Houghton l’a criblée avec des anticorps provenant de patients ayant une hépatite « non A non B ». Un clone exprimant une protéine reconnue par ces anticorps a été identifié. Elle correspond à un nouveau virus à ARN enveloppé appartenant à la famille des flavivirus, et appelé virus de l’hépatite C (VHC). La présence d’anticorps contre des protéines codées par ce génome chez les patients ayant une hépatite chronique « non A non B » suggérait fortement que ce virus correspondait[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Stanislas POL : professeur des Universités, praticien hospitalier, département d'hépatologie et d'addictologie, hôpital Cochin, Paris

- Anaïs VALLET-PICHARD : médecin, praticienne hospitalière, service d'hépatologie, hôpital Cochin, Paris

Classification

Pour citer cet article

Stanislas POL et Anaïs VALLET-PICHARD. HÉPATITE C [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CANCER - Cancers et virus

- Écrit par Sophie ALAIN, François DENIS, Sylvie ROGEZ

- 5 660 mots

- 6 médias

Deux virus sont susceptibles de provoquer des cancers du foie. Ils n'ont aucune parenté entre eux : le virus de l'hépatite B (HBV) est un virus à ADN et le virus de l'hépatite C (HCV), un virus à ARN. -

FOIE

- Écrit par Jacques CAROLI, Universalis, Yves HECHT

- 9 970 mots

- 6 médias

Les virus à transmission « non naturelle », par lésion de la peau ou des muqueuses (parentérale) concernent les virus B, D, C. On les a découverts d'abord dans les hépatites qui ont suivi des transfusions du sang et de ses diverses fractions thérapeutiques (fractions antihémophiliques, plasma,... -

PRIX LASKER 2016

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 1 231 mots

- 1 média

...Ce prix revient à Ralf F. W. Bartenschlager, Charles M. Rice et Michael J. Sofia, « pour le développement d’un système d’étude de la réplication du virus de l’hépatite C et pour son utilisation pour révolutionner le traitement de cette maladie chronique, souvent mortelle ». Le petit virus à ... -

PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE OU MÉDECINE 2020

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 1 164 mots

- 1 média

Le 5 octobre 2020, l’assemblée Nobel de l’Institut Karolinska a attribué conjointement le prix Nobel de physiologie ou médecine aux Américains Harvey J. Alter et Charles M. Rice ainsi qu’au Britannique Michael Houghton « pour la découverte du virus de l’hépatite C ». Après avoir honoré,...

Voir aussi

- INTERFÉRON

- CONTAMINATION

- HÉPATOCARCINOME

- ANTIVIRAUX

- VACCINS & SÉRUMS

- HÉPATOCYTE

- SÉROLOGIE

- GÉNOTYPE

- CHARGE VIRALE

- INFECTION

- TRANSAMINASE

- VIROLOGIE MÉDICALE

- RIBAVIRINE

- GÉNOME

- HÉPATITES

- CIRRHOSE

- SANTÉ DANS LE MONDE

- ANTICORPS

- FACTEUR DE RISQUE, épidémiologie

- LYMPHOCYTES

- HÉPATITE VIRALE

- PROTÉINES

- DÉPISTAGE, médecine

- EFFETS SECONDAIRES, pharmacologie

- RICE CHARLES M. (1952- )

- ALTER HARVEY J. (1935- )

- HOUGHTON MICHAEL (1949- )