ÉPIPHYSE ou GLANDE PINÉALE

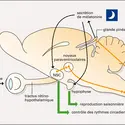

L'épiphyse, ou glande pinéale, est une petite glande du toit du diencéphale dont la fonction est restée énigmatique pendant de nombreuses années. « Siège de l'âme » pour Descartes, elle a été longtemps considérée comme une sorte de troisième œil chez les Vertébrés inférieurs et comme un vestige calcifié chez les Mammifères. L'épiphyse est certainement l'un des organes dont l'architecture varie le plus dans l'échelle des Vertébrés. Simple évagination du toit du diencéphale contenant des photorécepteurs chez les Poissons, les Batraciens ou certains Reptiles, elle apparaît comme un organe glandulaire contenant des cellules sécrétoires (pinéalocytes) chez les Mammifères. Du fait même de sa diversité de structure, elle a généralement été considérée comme un organe sensoriel de type photorécepteur chez les Vertébrés inférieurs et comme une glande endocrine à fonction antigonadotrope plus ou moins bien définie chez les Mammifères. On sait que l'épiphyse, ou glande pinéale, n'est pas une glande endocrine classique, mais qu'elle contribue à la synchronisation d'un certain nombre de fonctions rythmiques (nycthémérales ou saisonnières) avec les variations des facteurs physiques de l'environnement.

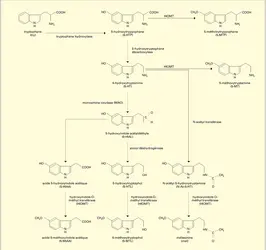

L'isolement, en 1959, par un chercheur américain, A. B. Lerner, d'une substance libérée par la glande pinéale, appelée mélatonine, a marqué le début d'une ère nouvelle en ce qui concerne les recherches sur la physiologie de cet organe. Deux résultats importants datent de cette époque :

– la synthèse de mélatonine est contrôlée par l'alternance jour-nuit ;

– la mélatonine intervient dans le contrôle des cycles de reproduction chez les Mammifères.

À partir de ces résultats, dès 1969, un auteur américain, W. B. Quay, a suggéré que la glande pinéale est principalement impliquée dans les phénomènes d'adaptation des animaux à leur environnement.

À l'heure actuelle, un rôle physiologique de la glande pinéale est démontré dans trois domaines : 1o la synchronisation des cycles saisonniers de reproduction ; 2o la synchronisation d'un certain nombre de rythmes nycthéméraux ; 3o la thermorégulation.

Glande pinéale et synchronisation de l'activité sexuelle

La plupart des Vertébrés qui habitent les zones tempérées ou arctiques ont un cycle de reproduction annuel. Pour le maintien de l'espèce, il est essentiel que les jeunes naissent ou soient sevrés au moment où les conditions de survie sont les meilleures, généralement le printemps ou l'été sous nos latitudes.

Les variations saisonnières de la photopériode sont intégrées par de nombreux animaux des zones tempérées ou arctiques pour réguler leur cycle de reproduction.

Les premiers résultats montrant le rôle de la glande pinéale comme intermédiaire entre les variations de la photopériode et l'activité sexuelle sont dus à une équipe de chercheurs français de Lyon (Czyba et coll.). Ces travaux ont été largement développés depuis, en particulier chez le hamster doré, petit Mammifère hibernant dont le cycle sexuel saisonnier peut se diviser en quatre phases :

– une phase d'inhibition, induite par la décroissance de la longueur des jours en automne, caractérisée par la régression des gonades et des organes sexuels secondaires ;

– une phase de repos sexuel, phase d'hibernation de l'animal, où les gonades sont atrophiées ;

– une phase de restauration, débutant à la fin de l'hiver lorsque les jours s'allongent, caractérisée par la réactivation des gonades ;

– une phase d'activité sexuelle au printemps et en été, au cours de laquelle les animaux se reproduisent.

Il a été démontré expérimentalement que l'involution des gonades, induite par la décroissance de la longueur des jours en automne, est empêchée par[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Berthe VIVIEN-ROELS : docteur ès sciences, chargée de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Berthe VIVIEN-ROELS. ÉPIPHYSE ou GLANDE PINÉALE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

HORLOGES BIOLOGIQUES

- Écrit par Catherine BLAIS, François ROUYER

- 3 325 mots

- 5 médias

Une des cibles des NSC est la glande pinéale, qui synthétise la mélatonine pendant la nuit (fig. 5). Elle semble avoir perdu chez les mammifères sa fonction de pacemaker circadien autonome, fonction qu'elle a gardée chez les reptiles et les oiseaux (fig. 1), chez lesquels elle participe au contrôle... -

HORMONES

- Écrit par Jacques DECOURT, Universalis, Yves-Alain FONTAINE, René LAFONT, Jacques YOUNG

- 14 354 mots

- 11 médias

Les fonctions de l'épiphyse, ou glande pinéale, sont étroitement liées à celles des éléments nerveux constituant l'épithalamus. La glande produit en abondance un dérivé indolique, la mélatonine, qui semble exercer un contrôle sur l'activité circadienne de nombreux animaux et dont le... -

MÉLATONINE

- Écrit par Yvan TOUITOU

- 872 mots

La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxy-tryptamine) est une hormone sécrétée principalement par la glande pinéale ou épiphyse et également produite, mais en beaucoup plus faible quantité, par la rétine.

Durant les trente dernières années, l'intérêt pour la glande pinéale a été relancé à la suite...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 885 mots

- 1 média

...rapport à l'étendue ni aux dimensions ou aux autres propriétés de la matière dont le corps est composé, mais seulement à tout l'assemblage de ses organes. » Il n'en existe pas moins une « partie du corps en laquelle l'âme exerce immédiatement ses fonctions », qui n'est située ni dans le cœur, ni dans « tout...

Voir aussi