DÉRIVE DES CONTINENTS

La tectonique des plaques est formulée de façon synthétique dans deux articles publiés en 1968, l'un signé par l'Américain W. Jason Morgan, l'autre par le Français Xavier Le Pichon. Ces deux chercheurs s'étaient « appuyés sur les épaules de géants », parmi lesquels John Tuzo Wilson, qui avait proposé la notion de faille transformante. Ce dernier écrivit en 1969 cet article, qui est repris quasi intégralement.

La dérive des continents est la théorie selon laquelle les blocs continentaux se déplacent lentement à la surface de la Terre par rapport aux pôles et les uns par rapport aux autres, en se morcelant et en se reconstituant éventuellement selon un arrangement différent. Certains partisans de la théorie considèrent que ce processus a débuté il y a seulement 200 millions d'années ; d'autres qu'il existe depuis beaucoup plus longtemps, de façon plus ou moins continuelle, et qu'ainsi tout continent actuel serait une véritable mosaïque ; mais les uns et les autres s'accordent pour évaluer la vitesse des déplacements à quelques centimètres par an, c'est-à-dire un ordre de grandeur voisin de ce que l'on enregistre le long des failles vivantes de Californie ou de Nouvelle-Zélande.

La théorie a connu de nombreuses variantes : Wegener admettait que les continents se déplaçaient comme des navires sur un fond océanique assez plastique. Aujourd'hui, la plupart des auteurs considèrent les continents comme ancrés à la surface du globe, tels des radeaux pris dans la glace, leurs déplacements étant alors dus à l'expansion du fond des océans, à partir de dorsales médio-océaniques, et à sa réabsorption en d'autres lieux du globe, principalement sous les fosses océaniques et les montagnes jeunes. Les continents seraient donc déplacés passivement, enfoncés plus ou moins dans des panneaux mobiles du « manteau » supérieur (X. Le Pichon, 1968). Cette thèse est étayée par la preuve qu'ont acquis les spécialistes de l'existence, à l'intérieur du globe, d'une couche déformable, l'asthénosphère, située entre 50 et 400 kilomètres de profondeur. Cette zone serait incandescente, légèrement visqueuse et, d'après certains, en contact direct avec les panneaux, qui glissent ainsi à sa surface.

La dérive continentale n'a pas été admise sans quelques difficultés, l'idée de bassins océaniques stables et de continents immobiles étant, au contraire, bien installée dans les esprits et semblant aller de soi, d'autant que se pose, dès que l'on veut tenir compte d'une dérive, l'important problème des différences fondamentales existant de ce fait entre les cartes paléogéographiques et les cartes actuelles. Tant que l'on suppose les continents immobiles, ces cartes possèdent des bases semblables, et il est possible de discuter de toute la géologie historique à partir de la géographie actuelle. Dès que l'on fait intervenir un phénomène de dérive quelconque, cela devient impossible : on peut envisager une infinité d'anciennes répartitions des terres et des mers. Aussi divers spécialistes ont-ils pu, en invoquant la seule dérive des continents, donner des versions différentes et tracer des cartes entièrement dissemblables de périodes passées, ce qui complique encore les discussions.

Des débuts de la théorie aux critiques de la thèse de Wegener

Dans l'évolution de la théorie « mobiliste », il faut distinguer trois étapes, séparées par les dates de 1912 et 1956.

L'idée de la dérive continentale semble avoir été formulée dès 1620 par Francis Bacon et, dans les siècles suivants, de nombreux savants émettent des hypothèses dans ce sens, certaines fantaisistes, d'autres plus vraisemblables, parmi lesquelles celles de Antonio Snider-Pellegrini (1859), de Frank Bursley Taylor (1910),[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- John Tuzo WILSON : professeur à l'université de Toronto, Canada

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis et John Tuzo WILSON. DÉRIVE DES CONTINENTS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DÉRIVE DES CONTINENTS (modélisation numérique)

- Écrit par Nicolas COLTICE

- 793 mots

- 1 média

C'est en 1912 que l'astronome et climatologue allemand Alfred Wegener introduit dans la science moderne l'hypothèse, déjà émise au xvie siècle, d'une dérive des continents, et l'existence d'un ancien supercontinent, la Pangée. Pour autant, les forces motrices du mouvement...

-

PREUVE PALÉOMAGNÉTIQUE POUR LA DÉRIVE DES CONTINENTS (S. K. Runcorn)

- Écrit par Yves GAUTIER

- 611 mots

Au milieu du xxe siècle, en sciences de la Terre, alors que fixistes et mobilistes s'opposent, une découverte majeure va faire évoluer le débat : l'aimantation naturelle rémanente (A.N.R.) de certaines roches, ou aimantation fossile permanente. Le principe en est simple : certaines roches gardent...

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean KOVALEVSKY

- 9 225 mots

- 9 médias

Le paléomagnétisme a démontré la dérive des continents, argumentée au début du xxe siècle par Wegener : à un moment donné de l'histoire géologique, les pôles requis par les roches des divers continents, différents des pôles actuels, sont aussi différents entre eux, preuve de ce que les continents... -

AFAR DÉPRESSION DE L'

- Écrit par Georges MOTTAY

- 499 mots

- 1 média

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

Sur sa façade sud-ouest, l'Amérique centrale nucléaire est limitée par le front de subduction situé au niveau de la fosse d'Amérique centrale. Cette dernière voit disparaître la plaque des Cocos sous la plaque Caraïbes à la vitesse de 8 centimètres par an environ sans cependant qu'il se forme de... -

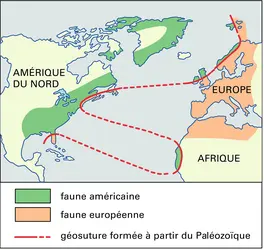

BIOGÉOGRAPHIE

- Écrit par Pierre DANSEREAU, Daniel GOUJET

- 11 072 mots

- 18 médias

Ce météorologiste allemand, dans sa proposition initiale desmouvements des blocs continentaux, se fondait sur des données géologiques et paléontologiques pour proposer une géographie variant au cours du temps, ce qui sera appelé plus tard la « dérive continentale ». La répartition des fossiles à certaines... - Afficher les 33 références

Voir aussi

- ANOMALIES, géophysique

- VOLCANIQUES ÎLES

- CONTINENT

- INVERSION DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES

- CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE ou CHAMP GÉOMAGNÉTIQUE

- FAILLES TRANSFORMANTES

- CROÛTE OCÉANIQUE

- LAVE

- CROÛTE CONTINENTALE

- GLOSSOPTERIS

- POLARITÉ GÉOMAGNÉTIQUE ÉCHELLE DE

- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA

- HOLMES ARTHUR (1890-1965)