DÉCOLONISATION

La décolonisation de l'Empire britannique

Très tôt convaincus que l'Asie allait revenir aux Asiatiques, les Britanniques furent les premiers Européens à se résigner à la décolonisation. L'émancipation de l' Inde avait été vainement demandée depuis la fin du xixe siècle par l'Indian Congress, le parti du Congrès. Mais celui-ci devint, dans l'entre-deux-guerres, un puissant mouvement nationaliste de masse que les Britanniques divisèrent de leur mieux en encourageant les modérés et la Ligue musulmane. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'attitude de « non-coopération » hostile prit un tour violent : le mot d'ordre du parti du Congrès était devenu : « Les Anglais hors de l'Inde » (Quit India). Ceux-ci parvinrent, malgré l'échec de leurs projets de réforme, à éviter une insurrection.

Le plan du 16 mai 1946 prévoyait l'indépendance d'une Union indienne de style fédéral, mais le conflit religieux et politique entre hindous et musulmans, qui réclamaient un État presque autonome, en démontra l'impossibilité. On s'acheminait en réalité vers la partition du sous-continent indien.

Le 20 février 1947, le Premier ministre travailliste Clement Attlee annonça que « le pouvoir serait transféré à des mains indiennes, au plus tard en juin 1948 ». Sur place, lord Mountbatten, dernier vice-roi, organisa le partage des deux futurs États du Pakistan musulman et de l'Inde, sans éviter une terrible guerre de religion et l'exode massif des populations : 4 millions de sikhs avaient fui le Pakistan, et 6 millions de musulmans s'y étaient réfugiés. Les six cents États princiers et leurs 89 millions d'habitants durent intégrer l'Union indienne. Proclamée République indienne souveraine et indépendante, celle-ci n'en accepta pas moins d'entrer dans le Commonwealth rénové. Le Pakistan adopta la même attitude politique en 1955.

Les Britanniques avaient également jugé indispensable d'accorder l'indépendance aux anciens glacis de l'Inde : Ceylan reçut le statut de dominion, le 14 novembre 1947, et la Birmanie, devenue Union birmane, reçut son indépendance le 4 janvier 1948, bien qu'elle eût refusé d'entrer dans le Commonwealth. En Malaisie, pays multiracial très divisé, fut d'abord tentée la création, en 1946, d'une Union malaise, dont était exclu Singapour. Devant l'échec de cette formule, rejetée par les nationalistes malais, une nouvelle Fédération malaise fut mise sur pied en février 1948, qui favorisait les Malais aux dépens des Chinois. Mais ces derniers soutinrent une révolte d'inspiration communiste qui se prolongea de 1948 à 1960. Pourtant la Fédération malaise obtint progressivement, entre 1951 et 1957, une totale indépendance, tandis que Singapour devenait autonome en 1959.

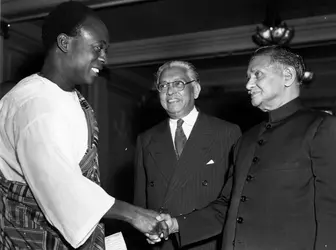

En Afrique, la décolonisation britannique avait été programmée dès 1948 par les travaillistes, qui estimaient que trente ans seraient nécessaires pour la mener à bien. En fait, les impatiences des nationalistes africains allaient raccourcir les étapes. En 1960, le Premier ministre conservateur Harold Macmillan reconnut que la politique britannique allait s'adapter au « vent du changement » ; en clair, cela signifiait qu'il fallait accélérer le rythme du désengagement. Mais déjà, dans les années précédentes, la Grande-Bretagne avait consenti d'importantes concessions. En Afrique noire, ce fut la Gold Coast qui ouvrit la voie des décolonisations. Un leader charismatique, Kwame Nkrumah, réussit, malgré les divisions ethniques du pays, à obtenir l'indépendance complète le 6 mars 1957. La Gold Coast, rebaptisée Ghāna, entra cependant dans le Commonwealth. Le Nigeria, création coloniale récente, était une mosaïque de peuples divers, sans unité religieuse ni ethnique. Les Britanniques tentèrent,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Charles-Robert AGERON : professeur émérite à l'université de Paris-XII-Val-de-Marne

Classification

Pour citer cet article

Charles-Robert AGERON. DÉCOLONISATION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 424 mots

- 24 médias

Alors que s'achève la décolonisation en Asie à la fin des années 1940, le mouvement se déplace en Afrique, tout spécialement au Maghreb, en pleine ébullition. Il existe pourtant déjà un pays d'Afrique du Nord qui a obtenu son indépendance : la Libye. C'est un précédent et un exemple....

-

DÉCOLONISATION ET NON-ALIGNEMENT - (repères chronologiques)

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 260 mots

-

ABDALLAH ABDERAMANE AHMED (1919-1989)

- Écrit par Marie-Françoise ROMBI

- 977 mots

Premier chef d'État des Comores, Ahmed Abdallah est né le 12 juin 1919 sur la côte est de l'île d'Anjouan, dans l'aristocratie de Domoni, selon sa biographie officielle. Mais divers portraits du chef du Parti vert (de la couleur des bulletins de vote) le décrivent plutôt comme un paysan madré...

-

ABDELAZIZ MOHAMED (1947 ou 1948-2016)

- Écrit par Khadija MOHSEN-FINAN

- 771 mots

Président de la République arabe sahraouie démocratique pendant quarante ans, jusqu’à sa mort en mai 2016, Mohamed Abdelaziz, dirigeant du Front Polisario, avait succédé en 1976 au chef du mouvement indépendantiste El Ouali Moustapha Sayed.

Alors qu’ils sont tous deux étudiants à Rabat, au...

-

ACCULTURATION

- Écrit par Roger BASTIDE

- 8 306 mots

- 1 média

...plus les erreurs du passé. La sociologie française ne s'intéressera au problème qu'après la Seconde Guerre mondiale, en relation avec la politique de décolonisation, dont elle n'est que le pressentiment ou le premier reflet. L'acculturation planifiée apparaît avec la formation d'États indépendants en... -

AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE (AOF)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 815 mots

- 2 médias

Créée par un décret du 16 juin 1895, sous la direction d'un gouverneur général, l'Afrique-Occidentale française (A.-O.F.) répond à la nécessité de coordonner sous une autorité unique la pénétration française à l'intérieur du continent africain. L'A.-O.F. est, à l'origine, constituée des...

- Afficher les 100 références

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- AFRO-ASIATISME

- DESTOUR & NÉO-DESTOUR

- RHODÉSIE DU SUD

- LIBÉRATION NATIONALE

- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL

- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR

- ASIE DU SUD-EST

- PARTITION POLITIQUE

- VIÊT-MINH

- DIÊN BIÊN PHU (1954)

- COCHINCHINE

- NYASSALAND

- ISTIQLĀL ou ISTIKLAL

- AFRIQUE CENTRALE FÉDÉRATION D'

- SÉTIF MASSACRES DE (8 mai 1945)

- TANGANYIKA

- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- RHODÉSIE DU NORD

- INDE, histoire : l'époque coloniale

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- MAROC, histoire jusqu'en 1956

- SYRIE, histoire, de 1941 à nos jours

- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- SAREKAT ISLAM ou ASSOCIATION ISLAMIQUE, Indonésie

- UNION FRANÇAISE (1946-1958)

- CONGO BELGE