CORPS GRAS

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Eugène UCCIANI

Propriétés

Les propriétés des corps gras sont liées à la structure glycéridique et à la nature des acides gras.

Propriétés physiques

Les huiles sont fluides et les graisses sont concrètes à température ambiante. Cela tient à la différence de composition en acides gras. Les premières sont riches en acides gras insaturés à bas point de fusion et, inversement, les secondes renferment des acides gras saturés solides à l'ambiance. Mais deux corps gras peuvent présenter la même composition en acides gras et des propriétés physiques différentes. Cela est dû à la distribution des acides gras dans les triglycérides. Selon que certains acides gras estérifient l'une ou l'autre des trois fonctions alcools du glycérol, on peut obtenir des résultats différents. La répartition la plus simple est celle qui est régie par les lois de la statistique. Mais la nature introduit parfois certaines anomalies. L'exemple typique est celui du saindoux, dont le toucher est naturellement granuleux. Lorsqu'on provoque la redistribution au hasard des acides gras, le saindoux prend une texture plus fine, et plus apte à son utilisation.

Les triglycérides, même purs, sont des composés polymorphes, en ce sens qu'ils revêtent plusieurs formes cristallines, selon les conditions de passage de l'état solide à l'état liquide, et inversement. Chaque forme cristalline a un point de fusion, le plus élevé étant celui de la forme la plus stable. Il est donc impossible de mesurer le point de fusion d'une graisse ; aussi parle-t-on d'intervalle de fusion.

La viscosité des huiles est relativement élevée, mais du même ordre de grandeur dans un assez large domaine de température pour toutes les huiles, sauf l'huile de ricin, plus visqueuse. Les corps gras ont été utilisés pendant longtemps pour leurs propriétés lubrifiantes. Maintenant, les huiles de graissage proviennent du pétrole.

Les corps gras sont des mélanges, ce qui explique leurs propriétés physiques mal définies. En effet, tous renferment plus d'un acide gras. De ce fait, le nombre de triglycérides différents est élevé. On considère que pour n acides gras, il se forme :

Propriétés chimiques

Les propriétés chimiques sont à la fois celles de la fonction ester ou acide et celles de la chaîne carbonée des acides gras.

Propriétés de la fonction

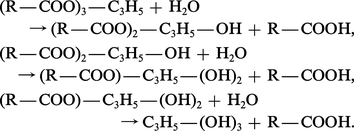

Par action de l'eau à chaud sous pression, les parties alcool (glycérol) et acide (acides gras) se séparent. C'est l' hydrolyse. La libération des acides gras est progressive et s'accompagne de la formation de glycérides partiels :

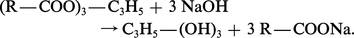

Un résultat analogue est obtenu en traitant le corps gras par de la soude aqueuse, c'est la saponification :

Les sels de sodium des acides gras constituent le savon. Il est également possible de fabriquer des sels d'autres métaux (calcium, zinc).

L'ester peut être réduit en alcool gras par l'hydrogène et un catalyseur à base de cuivre, à 300 0C, sous pression élevée. Cette réaction est appelée hydrogénolyse :

Certains dérivés azotés peuvent être obtenus en traitant les acides gras par de l'ammoniac à chaud. On obtient d'abord les amides, qui sont ensuite déshydratés en nitriles grâce à un catalyseur. Pour finir, ces derniers sont hydrogénés en présence de nickel pour donner les amines

Ces dérivés de la fonction ester ou acide sont les plus communs et les plus largement développés dans l'industrie.

Propriétés de la chaîne carbonée

La chaîne saturée présente une relative inertie chimique. Par contre, la chaîne insaturée peut être le siège de nombreuses réactions au niveau de l'insaturation. Nous ne rappellerons ici que les principales.

Parmi les réactions d'addition, on trouve[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Eugène UCCIANI : docteur ès sciences; directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Eugène UCCIANI. CORPS GRAS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

CHEVREUL ET LA CHIMIE DES CORPS GRAS

- Écrit par Arnaud HAUDRECHY

- 282 mots

- 1 média

Après avoir étudié les colorants avec Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829), le chimiste français Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) s'intéresse aux substances organiques alors qu’à cette époque la plupart des chimistes se consacrent à l'étude des minéraux. Considéré comme un des pères de la ...

-

ALIMENTATION (Aliments) - Classification et typologie

- Écrit par Ambroise MARTIN

- 4 590 mots

- 1 média

Les matières grasses ou graisses sont les sources caloriques les plus concentrées car elles sont constituées d'une proportion plus ou moins importante de lipides, pouvant aller de 10 à 15 p. 100 pour les crèmes allégées à 82 p. 100 pour le beurre et 100 p. 100 pour les huiles (lipides purs).... -

ARACHIDE

- Écrit par Marcel MARLOIE

- 549 mots

Des graines d'arachide est extraite une huile principalement utilisée pour la consommation humaine ; après extraction de l'huile, il reste un tourteau utilisé dans l'alimentation des animaux. Appartenant à la famille des Fabacées, l'arachide, originaire de l'Amérique du Sud, doit son nom scientifique...

-

CHEVREUL MICHEL EUGÈNE (1786-1889)

- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET

- 368 mots

- 1 média

Le chimiste français Michel Eugène Chevreul, né à Angers, vient à Paris en 1803 et devient l'élève puis le préparateur de Vauquelin ; il publie en 1807 ses premiers travaux sur l'action de l'acide nitrique sur le liège et ses études sur les matières colorantes. En 1811, il aborde le problème de...

-

DÉTERGENTS

- Écrit par Louis HO TAN TAÏ et Véronique NARDELLO-RATAJ

- 3 515 mots

- 1 média

...l'huile d'olive. En 1823, le chimiste français Eugène Chevreul (1786-1889) découvrit que le savon résulte d'une réaction chimique entre les alcalis et les triglycérides, la saponification. De nombreuses fabriques se développèrent alors dans la région méditerranéenne et le célèbre « savon de Marseille... - Afficher les 12 références