Théorie psychanalytique

Sous-thèmes

Articles

-

AMBIVALENCE, psychanalyse

- Écrit par Sylvie METAIS

- 1 182 mots

- 1 média

C'est le psychiatre suisse Eugen Bleuler (1857-1939) qui a introduit ce terme et en a fait le symptôme dominant dans le tableau de la schizophrénie. Il distingue tout d'abord l'ambivalence dans trois secteurs de la vie psychique : dans les modalités de la volonté, deux volontés qui s'opposent...

-

APRÈS-COUP, psychanalyse

- Écrit par Baldine SAINT GIRONS

- 378 mots

Freud a fait de l'après-coup (Nachträglichkeit) le caractère propre de la vie sexuelle. Parmi les souvenirs pénibles, certains seulement sont sujets au refoulement ; certains seulement peuvent susciter un affect que l'incident lui-même n'avait pas provoqué. L'explication de cette action...

-

ARGENT, sémiologie

- Écrit par Baldine SAINT GIRONS

- 819 mots

L'argent se définissant au sein du système économique comme l'équivalent général des échanges, il importe au premier chef de déterminer ce qui, dans le rapport d'échanges, permet la constitution d'un équivalent monétaire. Tout d'abord, « il s'agit, écrit Marx, de faire ce que l'économie bourgeoise...

-

ART (Aspects esthétiques) - La contemplation esthétique

- Écrit par Didier DELEULE

- 3 634 mots

La fortune philosophique de la notion de catharsis est liée essentiellement à une phrase de la Poétique d' Aristote : « La tragédie est l' imitation d'une action de caractère élevé et complète, d'une certaine étendue, dans un langage relevé d'assaisonnements d'une espèce particulière suivant...

-

AUTRE, psychanalyse

- Écrit par Alexandre ABENSOUR

- 1 306 mots

Le débat philosophique sur autrui est inséparable de la question du primat de la conscience : comment expliquer l'existence d'une autre conscience, sous quelles modalités la rencontrer ?

La doctrine qui va produire un impact certain sur les réflexions proprement psychologiques est celle...

-

BANQUET RITUEL

- Écrit par Henry DUMÉRY

- 392 mots

-

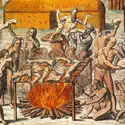

CANNIBALISME

- Écrit par Nicole SINDZINGRE, Bernard THIS

- 4 188 mots

- 1 média

Souvent rapproché de l'inceste à cause de la répugnance qu'il inspire lui aussi, et des prohibitions analogues auxquelles il a donné lieu, le cannibalisme social s'en distingue pourtant : en effet, tandis que l'inceste et sa prohibition sont universels, le cannibalisme n'est attesté que dans certaines...

-

CASTRATION, psychanalyse

- Écrit par Pierre KAUFMANN

- 697 mots

Bien que la hantise de la castration ait laissé son empreinte sur la Traumdeutung (L'Interprétation des rêves), la notion n'en a été dégagée par Freud qu'à une époque tardive, dans le contexte initial de l'homosexualité et de la phobie infantile. S'agit-il d'abord...

-

CENSURE, psychanalyse

- Écrit par Jean-Claude SEMPÉ

- 512 mots

La comparant aux « blancs » ou aux « passages caviardés » des journaux soumis à un contrôle, Freud a défini la censure comme une fonction ayant pour effet d'interdire aux désirs refoulés, c'est-à-dire inconscients, et aux formations qui en dérivent, le passage au système préconscient. Cette censure...

-

CLIVAGE DU SUJET (psychanalyse)

- Écrit par Alexandre ABENSOUR

- 1 322 mots

Au xixe siècle, l'essor de recherches sur des phénomènes divers tels que le somnambulisme, la catalepsie ou l'hystérie amène à concevoir l'idée d'états de conscience séparés, de dissociation de la personnalité. Un des auteurs caractéristiques de ce courant de pensée est...