CANNIBALISME

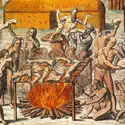

Souvent rapproché de l'inceste à cause de la répugnance qu'il inspire lui aussi, et des prohibitions analogues auxquelles il a donné lieu, le cannibalisme social s'en distingue pourtant : en effet, tandis que l'inceste et sa prohibition sont universels, le cannibalisme n'est attesté que dans certaines sociétés et, là où on le trouve, loin d'être interdit, il est souvent prescrit ou recommandé. Le terme « cannibalisme », formé à la fin du xviiie siècle à partir de « cannibale », provenant lui-même de l'espagnol caníbal, altération de caribal, qui, dans la langue des Caraïbes, signifie « hardi » et, au figuré, « homme cruel et féroce », désigne le fait de manger de l'homme ( l'anthropophagie stricte), ce qui correspond toujours, dans les sociétés où l'on rencontre cette pratique, à une institution rituelle. Alors que l'anthropophagie est un acte, le cannibalisme est en effet une institution sociale, dont la règle essentielle, comme l'a montré H. Clastres à propos des Tupinamba du Brésil, est que tous y participent.

Il convient toutefois de distinguer ce cannibalisme réel, fait culturel institué qui est propre à certaines sociétés et qui a suscité l'horreur indignée des premiers voyageurs, d'un cannibalisme imaginaire, présent dans les productions mythiques et les contes des sociétés les plus diverses. Les mythes grecs, aussi bien que les contes amérindiens ou africains, sont remplis de thèmes tels que ceux de l'ogre, de la dévoration des descendants, de l'autocannibalisme. L'analyse structurale a montré que ces fantasmes renvoient à d'autres catégories, qui mettent en jeu, par exemple, la nécessité de l'exogamie ou les oppositions entre le comestible et le non-comestible, entre la nature et la culture.

Approche anthropologique

Le cannibalisme institué

Dans les sociétés qui le pratiquent, le cannibalisme est toujours un acte rituel qui présente une structure sacrificielle. Mais il faut se garder, d'une part, de le confondre avec le sacrifice humain – dans lequel la victime, au lieu d'être un animal ou une chose, est une personne –, d'autre part, de le ramener à un simple « désir » de manger de l'homme, car, s'il existe dans les sociétés cannibales des individus qui ont du goût pour la chair humaine, les premiers chroniqueurs des sociétés brésiliennes racontent que beaucoup supportaient mal celle-ci et la vomissaient. Il s'agit donc là d'une institution sociale normative, étrangère à quelque penchant que ce soit, la substance humaine à ingérer, éventuellement considérée comme dangereuse, devant être prélevée, préparée et consommée dans des conditions particulières. Par là, le cannibalisme s'insère dans des schémas symboliques plus vastes concernant la nature de la mort, les représentations du monde des ancêtres, les conceptions qu'on se fait de la personne (l'image du corps humain, le devenir des instances psychiques ou « âmes »). Ainsi, bien qu'il faille se garder de généraliser, il semble que, dans l'endocannibalisme, forme de cannibalisme où le groupe mange ses propres morts, celui-ci cherche à maintenir une unité, à ne pas laisser perdre la substance qui le définit et le circonscrit, tout en établissant une distance avec ceux-ci ou tout en leur conférant le statut d'ancêtres. L'exocannibalisme, forme de cannibalisme dont les victimes appartiennent à un groupe extérieur, permettrait, en revanche, au groupe cannibale de s'approprier des substances ou des vertus qu'il ne possède pas ; il s'expliquerait aussi par le souci de venger ou d'apaiser les morts du groupe (en particulier, lorsque les victimes sont prises chez ceux qui ont tué ces derniers). D'ailleurs, ces deux formes de cannibalisme ne coexistent pas au sein d'une même [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Nicole SINDZINGRE : chargée de recherche au CNRS

- Bernard THIS : psychiatre, psychanalyste, docteur médical de la cure ambulatoire du centre Étienne-Marcel

Classification

Pour citer cet article

Nicole SINDZINGRE et Bernard THIS. CANNIBALISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

PRÉHISTOIRE - Cannibalisme

- Écrit par Alban DEFLEUR

- 2 210 mots

Savoir si les populations paléolithiques et principalement les Néandertaliens pratiquaient ou non le cannibalisme est une question débattue en Europe depuis plus de cent ans. Les fouilles réalisées dans la Baume Moula-Guercy en Ardèche depuis 1991 ont apporté en 1999 des éléments nouveaux montrant...

-

ARAWAKS & KARIBS

- Écrit par Oruno D. LARA

- 3 294 mots

- 1 média

Arawaks et Karibs n'ont cessé d'alimenter en stéréotypes, depuis le xvie siècle, une vision occidentale, extérieure, ethnologique et anthropologique de l'espace des Caraïbes. Ces aborigènes signalés par Christophe Colomb dès son premier voyage ont fourni à la littérature,...

-

CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 727 mots

- 3 médias

...pratique attestée, et certaines peuvent ne laisser aucune trace, comme l’incinération, la dessiccation à l’air libre ou le dépôt dans des cours d’eau. Le cannibalisme, qui est normalement une pratique rituelle et non directement alimentaire, qu’il s’agisse d’ingérer la chair des siens ou au contraire de... -

DÉCOUVERTE D'HOMO ANTECESSOR

- Écrit par Herbert THOMAS

- 239 mots

C'est dans le massif montagneux d'Atapuerca, près de la ville de Burgos, en Espagne, qu'ont été découverts les plus anciens hommes fossiles d'Europe. Alors que ce massif était connu de longue date des paléontologues et préhistoriens amateurs, ce n'est qu'en 1994, lors des...

-

GUARANI

- Écrit par Hélène CLASTRES

- 1 393 mots

...était le motif principal d'expéditions guerrières dont le but était moins de tuer des ennemis que de faire des prisonniers destinés à être dévorés. Le cannibalisme était en effet un autre trait remarquable de tous les Tupi-Guarani. Après une période de captivité variant de quelques mois à plusieurs années... - Afficher les 9 références

Voir aussi