WESTERN

Histoire et épopée

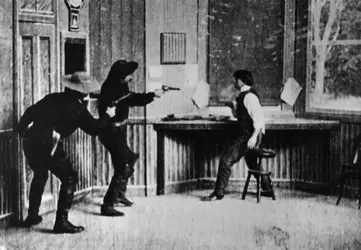

Genre protéiforme né en 1903 avec Le Vol du rapide (The Great Train Robbery) de Edwin S. Porter, le western a connu auprès du public américain (et aussi du public international) un succès jamais démenti. Les raisons de cet attachement sans défaut sont à chercher dans le contenu épique du western, dans les rapports du film avec l'histoire des États-Unis.

Un peuple sans racines lointaines a besoin de se forger une légende, de raconter l'histoire de son installation dans des terres nouvelles. À partir de la côte Atlantique, le western met en scène la marche des pionniers qui ont, peu à peu, occupé le territoire nord-américain. De ce combat contre la nature et contre ses premiers occupants (les Indiens) va naître une interprétation idéalisée de la réalité : sous l'objectif des caméras, « les conquérants d'un nouveau monde » deviennent les acteurs d'une épopée dont il faut chercher l'équivalent dans les poèmes homériques ou dans les chansons de geste. En l'espace d'une génération, la matière historique s'est transformée en matière épique ; les souvenirs – déjà déformés, embellis, par la littérature populaire de la fin du xixe siècle – sont prêts pour l'amplification que va conférer l'écran à l'aventure des cow-boys, des bâtisseurs de villes, des traceurs de routes, des poseurs de rails... Ainsi, le western raconte indéfiniment la mise en place de la civilisation américaine et affirme la grandeur de l'américanéité. Au-delà des formes nouvelles qui parfois se mêlent aux canons traditionnels du genre, le western demeure profondément un genre référentiel dont les variations ne sont possibles que par rapport à un acquis, un corpus, qui guide à la fois le travail du cinéaste et le mode de perception du spectateur. Le western s'apparente à un rite dans lequel une nation communie. Comme le déclare George Roy Hill, « le western, c'est le kabuki des États-Unis ».

À l'image des romans de chevalerie, on peut distinguer dans le western un certain nombre de cycles :

– l'occupation de la prairie (La Caravane vers l'Ouest, The Covered Wagon, James Cruze, 1922 ; La Piste des géants, The Big Trail, Raoul Walsh, 1930) ;

– la constitution des grands domaines d'élevage (La Rivière rouge, Red River, Howard Hawks, 1948 ; L'Homme qui n'a pas d'étoile, Man Without a Star, King Vidor, 1954 ; Duel dans la boue, These Thousand Hills, Richard Fleisher, 1958) ;

– la reconnaissance des cours d'eau (La Captive aux yeux clairs, The Big Sky, Howard Hawks, 1952) ;

– l'exploration des montagnes Rocheuses (Jeremiah Johnson, Sydney Pollack, 1971) ;

– l'établissement des liaisons régulières : les diligences et le courrier (Le Triomphe de Buffalo Bill, Pony Express, Jerry Hopper, 1953) ;

– la pose du télégraphe (Les Pionniers de la Western Union, Western Union, Fritz Lang, 1941) ;

– la construction du chemin de fer transcontinental (Le Cheval de fer, The Iron Horse, John Ford, 1924 ; Pacific Express, Union Pacific, Cecil B. De Mille, 1938) ;

– les guerres indiennes (Le Massacre de Fort-Apache, Fort Apache, John Ford, 1948 ; Les Cheyennes,Cheyenne Autumn, John Ford, 1964 ; Les Extravagantes Aventures d'un visage pâle, Little Big Man, Arthur Penn, 1970) ;

– l'élimination des hors-la-loi (L'Appât, The Naked Spur, Anthony Mann, 1953 ; Trois heures dix pour Yuma, 3 :10 to Yuma, Delmer Daves, 1957) ;

– la fin de l'Ouest pionnier, la naissance de l'Amérique contemporaine (La Ruée vers l'Ouest, Cimarron, Anthony Mann, 1960).

Presque tous les réalisateurs américains ont mis en scène, au moins une fois dans leur carrière, un western : c'est par le western que l'on devient, comme le dit Sydney Pollack, un « véritable cinéaste ». Certains ont fait de ce genre une constante de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean A. GILI : professeur émérite, université professeur émérite, université Paris I-Panthéon Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Jean A. GILI. WESTERN [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALTMAN ROBERT (1925-2006)

- Écrit par Joël MAGNY

- 2 225 mots

Le regard du cinéaste sur l'Amérique ne pouvait se dispenser d'aborder ce rituel mythologico-historique que constitue le western. Altman lui consacre deux films extrêmement différents. Le premier, John McCabe, joue avec les stéréotypes du genre mais se refuse à exalter la moindre valeur héroïque et... -

BANDE DESSINÉE

- Écrit par Dominique PETITFAUX

- 22 913 mots

- 15 médias

...), justicier à l’idéologie fasciste créé en 1938 par Carlo Cossio (1907-1964), et par les bandes d’aventures exotiques de Franco Caprioli (1912-1974). En 1948 débute un western qui deviendra l’un des grands classiques du genre, Tex Willer, dessiné à l’origine par Galep (Aurelio Galleppini, 1917-1994),... -

BERNSTEIN ELMER (1922-2004)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 847 mots

Il est l'auteur d'une des plus célèbres musiques de film, celle des Sept Mercenaires. Mais le compositeur et chef d'orchestre américain Elmer Bernstein est aussi – aux côtés de ses compatriotes Alex North et Bernard Herrmann – un des protagonistes du renouveau du langage musical cinématographique...

-

BOETTICHER BUDD (1916-2001)

- Écrit par Alain GAREL

- 611 mots

Né le 29 juillet 1916 à Chicago, dans l'Illinois, Oscar Boetticher Jr. poursuit ses études à l'université de l'Ohio avant d'entreprendre une carrière de joueur de football américain. Au milieu des années 1930, alors qu'il est en convalescence au Mexique, il se découvre une telle passion pour la tauromachie...

- Afficher les 37 références

Voir aussi