VÉNUS, planète

Formations géologiques

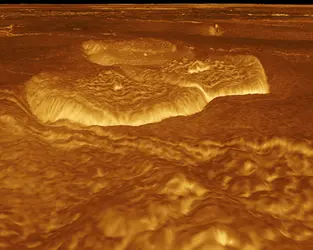

L'interprétation géologique des images radars semble indiquer la présence de trois types d'unités géologiques : les cratères d'impact météoritiques, dont la distribution en taille-fréquence renseigne sur l'âge moyen de la surface ; les formations volcaniques, qui renseignent sur la dynamique interne de la planète, la structure thermique et chimique du manteau vénusien ; les structures tectoniques, qui apportent des informations sur l'interaction de la dynamique mantellique sur la croûte vénusienne.

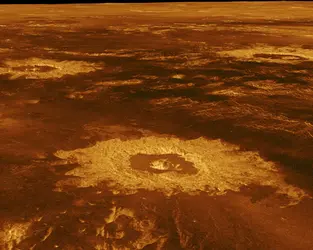

Les cratères d'impact météoritique se distribuent uniformément sur la surface, avec des diamètres s'échelonnant entre 2 et 280 kilomètres. L'absence de petits cratères suggère que l'atmosphère vénusienne agit comme un filtre, consumant les météorites avant que ceux-ci n'atteignent la surface. La densité des cratères météoritiques (2 cratères par million de kilomètres carrés) permet d'estimer l'âge moyen de la surface à 500 ± 200 millions d'années environ. Cet âge, relativement jeune dans l'histoire du système solaire, implique que le renouvellement de cette surface s'est produit soit de façon catastrophique il y a 500 millions d'années, soit de façon évolutive et en équilibre avec la cratérisation, tout au long de l'évolution de la planète.

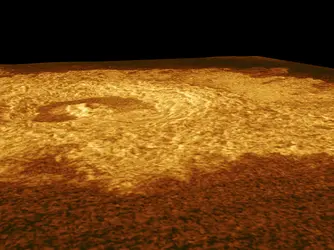

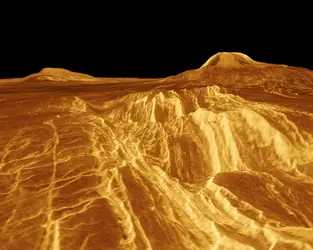

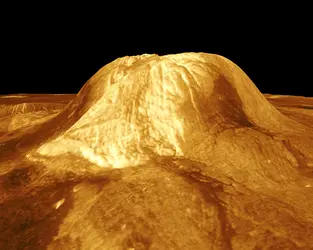

D'après les caractéristiques de l'imagerie radar (géométrie, rugosité et réflectivité), de nombreuses figures géologiques seraient d'origine volcanique, ce qui implique que Vénus aurait connu une intense activité volcanique. Malheureusement, aucune éruption volcanique n'a été observée lors des différentes missions spatiales, laissant planer le doute sur la continuité de cette activité volcanique jusqu'à nos jours. Ce volcanisme se présente sous des formes variées (édifices volcaniques typiques, coulées de lave, dômes magmatiques et dykes), témoignant d'une diversité de nature et de viscosité des magmas émis. En effet, 1 184 édifices volcaniques de plus de 20 kilomètres de diamètre ont été recensés et les deux tiers d'entre eux se concentrent sur moins de 30 p. 100 de la surface (Beta Regio, Atla Regio et Themis Regio). 167 volcans de structure conique, de 2,5 km d'altitude et de plus de 100 kilomètres de diamètre présentent des coulées de laves radiales. Certains d'entre eux se situent sur ou à la périphérie de grandes entailles crustales appelées rifts, comparables au dispositif terrestre du rift d'Éthiopie. Quant aux plaines, elles sont essentiellement recouvertes de laves fluides, à la surface lisse, localement affectées par des réseaux de fractures ou de rides. Ainsi, la variété morphologique des structures volcaniques suggère que les processus magmatiques intrusifs et extrusifs coexistent, et que les réservoirs magmatiques sont relativement proches de la surface. Les variations morphologiques seraient dues non seulement aux différences de tailles, de profondeurs, de géométries et de la position altimétrique des réservoirs, mais aussi à la structure de la lithosphère et à son évolution. Les grandes structures volcaniques sont interprétées comme l'expression en surface de panaches mantelliques, suggérant que le manteau vénusien est thermiquement dynamique. Toutes ces structures se distribuent largement sur la surface, ce qui contraste fortement avec l'organisation des structures volcaniques terrestres, disposées essentiellement le long des frontières de plaques. Toutefois, leur distribution n'est pas aléatoire. Il semble qu'il existe une grande dépendance entre l'altitude et le type des édifices volcaniques. Cette dépendance peut s'expliquer par la combinaison de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude, et de la profondeur du réservoir magmatique. Ainsi, dans les[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Véronique ANSAN : maître de conférences en sciences de la Terre à l'université de Nantes, laboratoire de planétologie et géodynamique, CNRS et université de Nantes

- Éric CHASSEFIÈRE : docteur en physique, directeur adjoint du service d'aéronomie du C.N.R.S., Verrières-le-Buisson, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Philippe MASSON : doyen de l'U.F.R. sciences, université de Paris-XI-Sud

- Francis ROCARD : docteur ès sciences, responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales

Classification

Pour citer cet article

Véronique ANSAN, Éric CHASSEFIÈRE, Philippe MASSON et Francis ROCARD. VÉNUS, planète [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ASTROLOGIE

- Écrit par Jacques HALBRONN

- 13 311 mots

...astronomiquement elle est satisfaisante, est en rupture avec une astrologie plus naïve et en phase avec le discours mythologique. Il apparaît que les affectations de Mercure et deVénus ont été inversées, tout comme ceux de Jupiter et de Mars avec lesquels ils sont respectivement en couple. -

ESPACE (CONQUÊTE DE L') - Des pionniers à la fin de la guerre froide

- Écrit par Jacques VILLAIN

- 14 714 mots

- 37 médias

Entre 1961 et 1990, 34 sondes américaines et soviétiques seront envoyées vers Vénus. En 1962, Mariner-2 est la première sonde à approcher l'Étoile du berger, révélant une température en surface de 470 0C et une pression atmosphérique égale à 90 fois la pression terrestre au niveau du... -

EXOBIOLOGIE

- Écrit par Vassilissa VINOGRADOFF

- 8 000 mots

- 4 médias

...proche planète du Soleil est beaucoup trop chaude et avec trop peu d’atmosphère pour avoir réuni les conditions nécessaires au développement de la vie. Vénus, « sœur jumelle » de la Terre, présente au contraire une chimie organique relativement complexe, avec des molécules soufrées et phosphorées... -

IONOSPHÈRE

- Écrit par Jean-Claude CERISIER

- 6 795 mots

- 8 médias

...systèmes planétaires lointains, situés au-delà de Saturne. À l'opposé, les nombreuses sondes spatiales qui ont été placées en orbite autour de Vénus nous ont beaucoup appris sur cette planète, dont le champ magnétique propre est très faible ; le vent solaire supersonique s'approche beaucoup plus... - Afficher les 10 références

Voir aussi

- ANHYDRIDE SULFUREUX ou DIOXYDE DE SOUFRE

- ANOMALIES, géophysique

- CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE

- CIRCULATION MÉRIDIENNE

- MÉSOSPHÈRE & MÉSOPAUSE

- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE

- THERMOSPHÈRE

- PARALLAXE

- MAGELLAN, sonde spatiale

- VENERA, sondes spatiales

- ARGON

- MARINER, sondes spatiales

- PIONEER, sondes spatiales

- TEMPÉRATURE

- MODÈLE, géologie et géophysique

- CRATÈRES D'IMPACT

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géologie

- CHLORHYDRIQUE ACIDE

- SOUFRE CYCLE DU

- ROTATION, astronomie

- GÉOLOGIE EXTRATERRESTRE

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- AÉROSOLS

- EFFET DE SERRE

- AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE ou ESA (European Space Agency)

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- CHAÎNES DE MONTAGNES

- CRATÈRES MÉTÉORITIQUES

- ALTIMÉTRIE RADAR

- PHOTODISSOCIATION

- GRAVITÉ

- ORBITE, mécanique céleste

- CYCLE, géologie

- FRACTURE, tectonique

- MOMENT CINÉTIQUE ou MOMENT ANGULAIRE

- RAYONNEMENT THERMIQUE

- RÉVOLUTION, mécanique céleste

- HADLEY CELLULE DE

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- TRANSIT ASTRONOMIQUE

- CORONA, tectonique

- TESSERA, tectonique

- SONDES SPATIALES