SYPHILIS

Diagnostic

Le diagnostic de la syphilis s'établit avant tout par la mise en évidence du tréponème et par les résultats des examens de sang.

Mise en évidence du tréponème

L' agent responsable de la syphilis a été découvert en 1905 par le zoologiste F. R. Schaudinn et le syphiligraphe Hoffmann, de Hambourg ; ils lui donnèrent le nom de Treponema pallidum. Ce tréponème, appartenant à l'ordre des Spirochétales, peut être facilement révélé à l'aide d'un microscope à fond noir (anciennement appelé, à tort, ultramicroscope ou « ultra »), soit à partir de la sérosité d'une lésion syphilitique (grattage au vaccinostyle à la surface d'un chancre ou d'une autre lésion), soit à partir de la ponction ganglionnaire. Cette technique, relativement facile, permet un diagnostic immédiat, mais il faut connaître l'existence de tréponèmes saprophytes qui se trouvent dans la cavité buccale, (notamment chez les sujets porteurs d'infections dentaires).

Le T. pallidum, examiné vivant, est un organisme extrêmement mobile, long de 6 à 15 micromètres, présentant six à quinze spires, doué de mouvements en pas de vis (fig. 1). Il est très sensible à la dessiccation, aux antiseptiques légers, en particulier à l'eau savonneuse, aux crèmes et lotions aux antibiotiques. Il se reproduit toutes les trente heures environ par division en deux parties indépendantes et viables. Par ailleurs, ce tréponème peut être révélé après imprégnation argentique (méthode de Fontana), ou par réaction immunospécifique par immunofluorescence indirecte.

En cas de résultat négatif, il faut répéter les examens plusieurs jours de suite. On n'insistera jamais assez sur le danger des applications locales de crèmes ou de lotions aux antibiotiques qui peuvent entraîner la disparition momentanée des tréponèmes, d'où l'importance des réactions sérologiques.

Réactions sérologiques

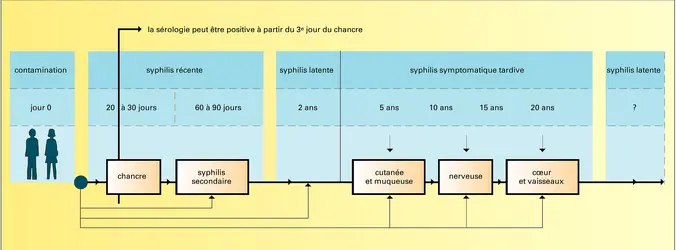

T. pallidum, en principe, ne peut être mis en évidence qu'au cours des accidents de la syphilis récente, d'où l'intérêt de l'étude du sérum du malade ; cette étude constitue un élément fondamental du diagnostic.

En réponse à l'agression tréponémique, le système réticulo-endothélial synthétise des anticorps que l'examen sérologique devra déceler grâce aux réactions suivantes :

– Les réactions à antigène non tréponémique (cardiolipide). Ce sont des réactions d'agglutination (réaction V.D.R.L., ou venereal disease research laboratory, et réaction R.P.R. ou rapid plasma reagin). Elles mettent en évidence les réagines, anticorps qui apparaissent dix à quinze jours après le début du chancre, mais dont le taux initialement faible ne devient révélateur que vers le trentième jour. La réaction d'hémolyse ou B.W. (pour Bordet-Wassermann) est abandonnée. Ces réactions peuvent être faussement positives, soit transitoirement (quelques jours ou quelques semaines) au cours d'infections virales, parasitaires, grossesse, ou de manière chronique (maladies auto-immunes, paludisme, etc.) Dans de telles circonstances, en l'absence de tout antécédent de signes cliniques évidents en faveur d'une syphilis récente, il faut répéter les examens et faire appel aux réactions à antigènes tréponémiques.

– Les réactions à antigènes tréponémiques. Le test d'immunofluorescence (I.F. ou F.T.A., fluorescent treponemal antibody) qui met en évidence des anticorps d'apparition précoce, cinq à huit jours après le début du chancre, prend toute sa valeur en cas de lésion primaire atypique, ou lorsque des traitements locaux intempestifs ont été institués.

– La réaction d'hémagglutination passive (T.P.H.A., ou Treponema pallidum hemagglutination assay) se positive un peu plus tardivement : de quinze à vingt jours après le début de la lésion initiale. F.T.A. et[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel POITEVIN : docteur ès sciences naturelles, ancien chef de l'unité de biologie des tréponématoses, Institut Alfred-Fournier, centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé

- André SIBOULET : chef de consultation à l'hôpital Saint-Louis, ancien directeur de l'Institut Alfred-Fournier

Classification

Pour citer cet article

Michel POITEVIN et André SIBOULET. SYPHILIS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ARSENIC

- Écrit par Jean PERROTEY

- 4 498 mots

- 2 médias

-

ATAXIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 132 mots

Perturbation de la motricité (volontaire et involontaire) qui fait suite à une altération de la sensibilité profonde. La possibilité de mouvements normaux sous le contrôle de la vue contraste dans l'ataxie avec les troubles qui se produisent dès l'occlusion des yeux. Lorsque ses yeux sont fermés,...

-

CHANCRES

- Écrit par Pierre de GRACIANSKY

- 436 mots

- 1 média

Désignation traditionnelle de certaines ulcérations cutanées ou muqueuses qui accompagnent l'inoculation de certains microbes : tréponème de la syphilis, bacille de Ducrey, bacille de Koch. Le chancre syphilitique survient trois semaines après la contagion. Sur les muqueuses,...

-

EHRLICH PAUL (1854-1915)

- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET

- 682 mots

- 1 média

Savant allemand, prix Nobel de médecine (1908), qui a largement contribué à la naissance ou au développement de nombreuses disciplines biologiques telles que l'hématologie, l'immunologie, la chimiothérapie, la pharmacologie et la cancérologie. Né en Silésie, neveu d'un fabricant...

- Afficher les 19 références

Voir aussi