PACIFIQUE OCÉAN

La superficie de l'océan Pacifique atteint 181 millions de kilomètres carrés, soit la moitié de tous les océans et plus du tiers de la surface du globe, qui totalise 510 millions de kilomètres carrés. Sa surface est équivalente à celle de tous les continents, y compris l'Antarctique, mais en comptant une seconde fois la surface de l'Afrique. Le volume de l' océan Pacifique, 714,4 millions de kilomètres cubes, représente plus de la moitié du volume total des océans. C'est aussi l'océan le plus profond, avec une profondeur maximale de 11 034 mètres (Challenger Deep – fossé du Challenger –, dans la fosse des Mariannes) et une profondeur moyenne de 3 940 mètres, 200 mètres de plus que la profondeur moyenne des océans (3 729 m). La profondeur maximale communément admise du fossé du Challenger est de 10 915 mètres à 110 20′ N. et 1420 11,8′ E. Lors de sa 65e plongée, le 27 janvier 1960, le bathyscapheTrieste atteint, avec Don Walsh et Jacques Piccard à bord, une profondeur de 10 916 mètres (± 50 m) ou, plus précisément, une pression de 1 156 atmosphères (117 MPa) à 110 19′ N. et 1420 15′ E. D'après des sondages effectués par des Soviétiques, ce fossé aurait une profondeur de 11 034 mètres à 110 20,9′ N. et 1420 11,5′ E. (P. P. Hanson et al., 1959), mais il est difficile de trancher sans réaliser un levé bathymétrique spécifique avec les moyens de navigation et de cartographie modernes : positionnement par le système de satellites G.P.S. (Global Positioning System) et bathymétrie avec un sondeur multifaisceaux.

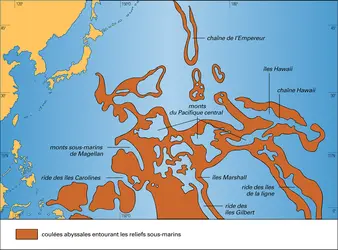

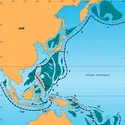

L'océan Pacifique est entouré de chaînes de montagnes, de fosses et d'arcs insulaires qui protègent les bassins profonds de la sédimentation terrigène d'origine continentale. C'est ce facteur et aussi son âge qui expliquent sa profondeur moyenne anormalement forte. Les marges continentales qui jouxtent l'océan Pacifique ne représentent que le quart de celles qui bordent l'océan Atlantique, pourtant deux fois plus petit. On note aussi dans le Pacifique l'abondance des îles volcaniques, surtout dans la partie centrale et dans la partie ouest, et l'existence de nombreuses mers marginales qui séparent l'océan Pacifique des continents adjacents. Ces bassins marginaux sont la mer de Béring, la mer d'Okhotsk, la mer du Japon, la mer Jaune, la mer de Chine orientale, la mer de Chine du Sud, la mer des Philippines, la mer de Corail et la mer de Tasman, ainsi que la poussière de petites mers à la frontière de l'Indonésie et de la Mélanésie (mer de Sulu, mer des Célèbes, mer des Moluques, mer de Céram, mer de Banda, mer de Bismarck, mer des Salomon).

D'après l'étude hypsométrique de Henry W. Menard et Stuart M. Smith, de la Scripps Institution of Oceanography, la distribution des grandes provinces physiographiques de l'océan Pacifique est la suivante : 43 p. 100 de la surface du Pacifique est couverte par des bassins océaniques avec des collines abyssales (une fraction très réduite est occupée par les plaines abyssales), 35,9 p. 100 correspond à la province des dorsales océaniques, 13,1 p. 100 aux marges continentales, 2,9 p. 100 aux fosses, 2,7 p. 100 aux glacis continentaux (continental rise) et aux petits bassins océaniques et enfin 2,5 p. 100 aux provinces volcaniques (volcans sous-marins, guyots, rides volcaniques asismiques, plateaux).

Quelques grands fleuves américains se jettent dans le Pacifique : le Yukon, le Columbia, le Fraser et le Colorado. Les principaux fleuves asiatiques, Amour, fleuve Jaune et Yangzi Jiang, se jettent dans les mers marginales.

Les côtes américaines sont surtout montagneuses et peu indentées, à l'exception du golfe de Californie. Au nord et au sud de l'Amérique, les côtes du Pacifique sont très différentes : la côte[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean FRANCHETEAU : ingénieur civil des Mines, professeur des Universités en géophysique, université de Brest

Classification

Pour citer cet article

Jean FRANCHETEAU. PACIFIQUE OCÉAN [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

Originelles, et remontant au moins au Paléozoïque, alors que les Amériques représentaient la façade occidentale (dans les coordonnées géographiques actuelles) de ce qui allait devenir la Pangée, les relations avec le Pacifique se sont poursuivies au cours du Secondaire et du Tertiaire, alors que les... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT

- 18 105 mots

- 9 médias

Sur une représentation de la sphère terrestre, le continent américain apparaît comme une barrière continue entre l'Atlantique à l'est et le Pacifique à l'ouest, un obstacle aux relations entre les rives occidentales du Vieux Monde et les rivages orientaux où se développent les terres asiatiques.... -

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 784 mots

- 3 médias

...Généralement, la subduction qui donne naissance à l'arc insulaire se fait en direction du continent : c'est le dispositif général tout autour du Pacifique central, selon ce qui constitue la fameuse ligne de l'andésite de E. Suess. Mais dans le Pacifique occidental, la situation est plus variée.... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 142 mots

- 4 médias

La limite orientale semble nette, avec la guirlande d'arcs insulaires et d'archipels qui ourlent lafaçade pacifique des terres continentales asiatiques. Mais elle n'est pas sans complexités car l'Asie est en contact avec les pays de l'Océanie, dont les possessions américaines (les Mariannes par exemple).... - Afficher les 51 références

Voir aussi

- ALÉOUTIENNES ÎLES

- ANOMALIES, géophysique

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- GÉOTHERMIE

- NAVIRES SCIENTIFIQUES

- CARAÏBES MER DES & GOLFE DU MEXIQUE

- COURANTS MARINS

- VOLCANIQUES ÎLES

- BASSIN OCÉANIQUE

- CONVERGENCE ANTARCTIQUE

- COURANTS & CONTRE-COURANTS ÉQUATORIAUX

- FAILLE DE SAN ANDREAS

- FOSSES OCÉANIQUES

- OCÉAN MONDIAL

- CONVERGENCES OCÉANIQUES

- FAILLES

- GÉOÏDE

- SALINITÉ

- SISMOLOGIE

- TERTIAIRE ÈRE

- AMÉRIQUE DU SUD

- AMÉRIQUE DU NORD

- SÉDIMENT TERRIGÈNE

- CIRCULATION OCÉANIQUE

- UPWELLING, océanographie

- DIVERGENCE OCÉANIQUE

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- KOURILES FOSSE DES

- JAPON FOSSE DU

- SÉDIMENTATION MARINE

- DÉTRITIQUES ROCHES

- BOUES ROUGES DES GRANDS FONDS

- FAILLES TRANSFORMANTES

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- MICROFOSSILES

- OLIGOCÈNE

- ÉOCÈNE

- MIOCÈNE

- SISMICITÉ ou SÉISMICITÉ

- BENIOFF PLAN DE ou PLAN DE WADATI-BENIOFF

- SISMIQUES ZONES

- OKHOTSK MER D'

- CROÛTE OCÉANIQUE

- TRAPPS

- JAPON MER DU

- NODULES POLYMÉTALLIQUES

- PLAQUES, géophysique

- FRACTURE, tectonique

- BOUES, sédimentologie

- RELIEF VOLCANIQUE

- BATHYMÉTRIE

- HYDROTHERMALISME OCÉANIQUE ET SOURCES HYDROTHERMALES SOUS-MARINES

- NAZCA PLAQUE DE

- RIFT, géologie

- PANTHALASSA

- BONIN ARCHIPEL DES

- COULISSAGE, géophysique

- PRISME D'ACCRÉTION, géologie

- ACCRÉTION, géologie

- CISAILLEMENT, tectonique

- RIDES OCÉANIQUES

- COCOS PLAQUE OCÉANIQUE

- CAP HORN

- MICROPLAQUES, géophysique

- CHALLENGER FOSSE DU

- MARIANNES FOSSE DES

- PLATEAU OCÉANIQUE