MANGAS

- 1. Les débuts du « Cri qui tue »

- 2. Une ouverture progressive à tous les publics

- 3. Rêves et cauchemars d'enfants

- 4. Fougue et atermoiements de l'adolescence

- 5. Le samouraï et l'employé de bureau

- 6. Romance et émancipation

- 7. Rebelles et francs-tireurs

- 8. Une nouvelle littérature populaire

- 9. Bibliographie

Fougue et atermoiements de l'adolescence

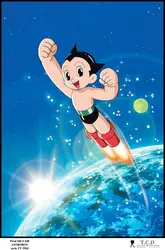

Les mangas destinés aux adolescents sont ceux qui ont façonné les préjugés liés à la bande dessinée japonaise en Occident, sur le plan du dessin comme du récit. Ainsi, l'impression d'uniformité dans la représentation des visages (yeux et bouche immenses, menton pointu, mèches de cheveux fantaisistes) que l'on peut en retirer à première vue s'explique notamment par l'empreinte profonde qu'a laissée Osamu Tezuka, dont le style a fait école. Grand admirateur des dessins animés de Walt Disney, il a repris les grands yeux des animaux de Bambi (1942) pour ses propres personnages, afin d'accentuer leur côté attachant. Il s'agit donc là d'une convention de dessin, au même titre que les « gros nez » de la bande dessinée belge.

Par ailleurs, s'il n'est pas dénué de charme ou de virtuosité, le dessin est avant tout au service de l'histoire. Les décors sont ébauchés, les physionomies schématiques et les sentiments des personnages nous sont livrés par le biais de symboles graphiques immédiatement compréhensibles, qui facilitent la lecture. Enfin, ces histoires, dont la violence a maintes fois été dénoncée en Occident, encouragent surtout l'adolescent à développer des énergies positives : le courage, la persévérance, l'amitié, ou encore le don de soi. L'action rythme la progression de l'intrigue et les auteurs optent souvent pour une mise en page et des plans dynamiques, qui exaltent les prouesses de leurs personnages.

Même si les mangas pour garçons recèlent une importante diversité, on peut repérer plusieurs sous-ensembles. Le plus important est constitué par les histoires originellement publiées dans la revue Shōnen Jump, et par leurs nombreux ersatz. À sa création, en 1968, cet hebdomadaire demanda à ses jeunes lecteurs, par l'intermédiaire d'un sondage, quelles étaient les valeurs qui comptaient le plus à leurs yeux ; les réponses mirent en avant l'amitié, la persévérance et la victoire. Depuis cette époque, ces trois mots sont devenus le critère de sélection des histoires publiées dans Shōnen Jump. La formule a prouvé son succès, des histoires de robots géants imaginées par Gō Nagai, auteur de Goldorak(1999, éd. or. Grendizer, 1973) jusqu'à CaptainTsubasa(1999, éd. or. 1982), connu en France sous le titre d’Olive et Tom, de Yōichi Takahashi, ou Les Chevaliers du zodiaque (1997, éd. or. Saint Seiya, 1986) de Masami Kurumada, et One Piece (2000, éd. or. 1997) de Eichirō Oda.

Dans ces séries, la dynamique de l'identification et du fantasme propre à la bande dessinée populaire japonaise joue à plein. Qu'il aspire à devenir un chasseur de primes reconnu (Hunter X Hunter de Yoshihiro Togashi, 2000, éd. or. 1998), un champion de basket (Slam Dunkde Takehiko Inoue, 1999, éd. or. 1991) ou un joueur de go professionnel (Hikaru no Go de Yumi Hotta et Takeshi Obata, 2003, éd. or. 1999), le jeune héros – dont l'âge correspond généralement à celui du lecteur – est un garçon fougueux, d'apparence ordinaire, mais possédant invariablement un talent caché, qui parviendra, avec l'aide de ses amis et à force de volonté, à atteindre ses objectifs.

Ce n'est cependant pas là l'unique matrice des mangas pour les garçons. On peut évoquer, entre autres, le registre de la chronique sentimentale, dont le maître incontesté reste Mitsuru Adachi, auteur de Touch(2005, éd. or. 1981), qui détaille sur des milliers de pages les atermoiements amoureux de ses personnages, mêlés à leurs exploits sportifs. Citons aussi les comédies loufoques de Rumiko Takahashi, l'auteur de Ranma 1/2 (2002, éd. or. 1987) ou Akira (1990, éd. or. 1982) de Katsuhiro Ōtomo, qui dépeint de manière éclatante, à travers l'affrontement de deux frères ennemis, dans un futur proche, les pulsions[...]

- 1. Les débuts du « Cri qui tue »

- 2. Une ouverture progressive à tous les publics

- 3. Rêves et cauchemars d'enfants

- 4. Fougue et atermoiements de l'adolescence

- 5. Le samouraï et l'employé de bureau

- 6. Romance et émancipation

- 7. Rebelles et francs-tireurs

- 8. Une nouvelle littérature populaire

- 9. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Julien BASTIDE : critique de bande dessinée

Classification

Pour citer cet article

Julien BASTIDE. MANGAS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BANDE DESSINÉE

- Écrit par Dominique PETITFAUX

- 22 913 mots

- 15 médias

La diffusion en Occident, à la fin des années 1970, de dessins animés produits au Japon a préparé le terrain à l’irruption, en Europe et aux États-Unis, des bandes dessinées japonaises, ou mangas(le mot, qui aurait été forgé par le peintre Hokusai en 1814, avec le sens d’« images dérisoires... -

FANTASY

- Écrit par Anne BESSON

- 2 811 mots

- 3 médias

De son côté, l'importante production japonaise de mangas a exploité son propre matériel légendaire, très riche, et l'école franco-belge a fait valoir ses qualités. La fantasy y apparaît sans se différencier initialement de la bande dessinée d'aventures (Thorgal de Jean Van Hamme et... -

SCIENCE-FICTION

- Écrit par Roger BOZZETTO, Jacques GOIMARD

- 7 936 mots

- 4 médias

Les mangas, qui se sont développés de manière prolifique, dans les années 1960, autour de héros positifs dans des univers imaginaires, à l'instar du robot AstroBoy du fondamental Osamu Tezuka (1928-1989), s'orientent rapidement vers des récits plus violents, qui alternent entre constats... -

SHUDŌ TAKESHI (1949-2010)

- Écrit par Universalis

- 239 mots

Fils d'employé japonais du gouverneur de la préfecture, Shudō Takeshi, né en 1949 à Fukuoka, crée dans les années 1980 le manga aux personnages empreints d'innocence de Fairy Princess Minky Momo (intitulé Gigi dans l'édition française) et le scénario de GoShōgun (Fulgutor...

Voir aussi