JÉRUSALEM

Jérusalem, enjeu politique et religieux

Jérusalem représente un enjeu spirituel pour les trois monothéismes et un « lieu de mémoire » pour une bonne partie de l'humanité. Mais la cité est aussi l'objet d'une lutte politique intense mettant aux prises Israéliens et Palestiniens à la fois sur le terrain et dans l'arène internationale. Politique et religieux se mêlent en fait inextricablement, rendant la formulation d'une solution définitive de la question de Jérusalem extrêmement délicate.

Jérusalem, la « trois fois sainte »

Judaïsme, christianisme et islam associent Jérusalem à l'origine du monde créé : la cité est le nombril du monde, l'axe majeur de l'univers. Cette sacralité partagée s'est déclinée selon des modalités différentes sur le plan spirituel. Pour le judaïsme, Jérusalem devint le centre cultuel après l'édification du Temple de Salomon (xe siècle avant J.-C.) et demeura le symbole religieux du peuple juif, même après la destruction du second Temple (70). Pour le christianisme, la ville est intimement liée aux épisodes déterminants de la vie de Jésus, en particulier sa passion, sa résurrection et son ascension, et conserve depuis lors une place éminente comme lieu de témoignage et de pèlerinage. Enfin, pour l'islam, Jérusalem, associée au voyage nocturne (isra) et à l'ascension céleste (miraj) du prophète Mahomet, est la troisième Ville sainte.

Cette triple sacralisation a souvent davantage entretenu la confrontation que le dialogue entre monothéismes parce que les dynamiques politiques s'en sont mêlées. La question des lieux saints est ainsi directement liée à l'intervention des États européens dans le cadre de l'expansion coloniale au xixe siècle. Elle ne concerne au départ que les sanctuaires chrétiens que se disputent grecs orthodoxes et latins, soutenus respectivement par la Russie et par la France, qui tentent ainsi de prendre pied dans un Empire ottoman en déclin. La répartition des lieux saints (Saint-Sépulcre, basilique de Bethléem...) entre les différentes confessions chrétiennes est fixée par un décret impérial de 1852 qui établit un statu quo, toujours en vigueur.

Avec le développement du sionisme et la mise en place en 1922 du mandat britannique sur la Palestine, les lieux saints deviennent un enjeu capital entre juifs et musulmans, le point de cristallisation étant le Mur occidental (dit des Lamentations). La droite sioniste entend proclamer que cet ultime vestige du temple d'Hérode appartient de droit aux seuls juifs alors que les radicaux du mouvement national palestinien, emmenés par le mufti de Jérusalem, rejettent toute remise en cause du statu quo qui n'accorde aux juifs qu'une simple tolérance pour y prier. Les incessantes querelles sur la question du Mur conduiront à une explosion de violence inouïe en août 1929 : plus de cent trente juifs sont massacrés par la foule arabe et une centaine de Palestiniens tués par les forces de l'ordre britanniques.

Après la création de l'État d'Israël (1948), le Mur cesse d'être un enjeu dans la mesure où il passe tout entier, avec l'ensemble de la Vieille Ville, en secteur jordanien, et donc inaccessible aux juifs. La victoire éclair d'Israël en juin 1967 change tout. Le contact retrouvé avec le Mur fait naître une inhabituelle émotion, y compris chez les laïcs les plus endurcis. Le Mur va être rapidement transformé en une véritable icône placée au cœur du dispositif symbolique de la nation juive souveraine. Les autorités israéliennes ne se contentent pas d'en refaire un lieu de prière, elles le transforment en un monument national où se tiennent cérémonies militaires et manifestations de défense en faveur des juifs persécutés.

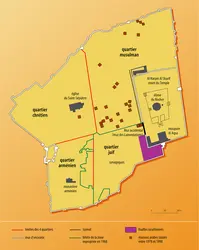

Pour capter cette symbolique de Jérusalem, l'espace sacré autour du Mur fut réorganisé avec une extrême[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain DIECKHOFF : docteur en sociologie politique, directeur de recherche au CNRS, CERI-Sciences Po

- Gérard NAHON : directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études (Ve section, sciences religieuses)

Classification

Pour citer cet article

Alain DIECKHOFF et Gérard NAHON. JÉRUSALEM [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

JÉRUSALEM, LE SACRÉ ET LE POLITIQUE (dir. F. Mardam-Bey et E. Sanbar)

- Écrit par Alain DIECKHOFF

- 993 mots

-

APPEL D'URBAIN II À LA PREMIÈRE CROISADE

- Écrit par Pascal BURESI

- 258 mots

Lors d'un voyage en France, le pape Urbain II (1088-1099) réunit à Clermont un concile pour lutter contre la simonie, dans la continuité des réformes dites « grégoriennes ». C'est au cours de ce concile qu'Urbain II lance l'idée d'une expédition militaire en Terre sainte pour « libérer »...

-

ARAFAT YASSER (1929-2004)

- Écrit par Nadine PICAUDOU

- 1 397 mots

- 1 média

...al-Husseini est né le 4 août 1929 au Caire où son père, originaire de Jérusalem, s'est installé deux ans plus tôt pour faire le commerce des épices. À la mort de sa mère, il est envoyé chez son oncle maternel, à Jérusalem, où il assistera enfant à la révolte palestinienne de 1936. C'est sans doute en... -

BAR KOKHBA (IIe s.)

- Écrit par Gérard NAHON

- 1 232 mots

...terres et la reconstruction des villes et des bourgades. La soudaine explosion de 132 s'explique mal, alors que l'empereur Hadrien projette de rebâtir Jérusalem et séjourne dans la région de 128 à 132 : il frappe des monnaies à la devise Adventui Augusti Judaea et sa statue monumentale en bronze... -

CITÉ, iconographie

- Écrit par Michel RAYNAUD

- 1 143 mots

Les représentations de villes (cité et ville deviennent synonymes, dès le xviie siècle, dans le langage des géographes) constituent la source la plus abondante et la plus variée (diversité des supports et des techniques) de l'histoire de l'urbanisme en Occident. On peut distinguer deux catégories...

- Afficher les 42 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- HÉRODE LE GRAND (73-4 av. J.-C.) roi des Juifs (37-4 av. J.-C.)

- SALOMON, roi d'Israël (env. 970-env. 931 av. J.-C.)

- BYZANTIN ART

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- EXIL (586-538 av. J.-C.), histoire des Hébreux

- JUDÉO-ROMAINE PREMIÈRE GUERRE (66-70)

- AELIA CAPITOLINA

- PALESTINIENS

- SAINT-SÉPULCRE

- OLP (Organisation de libération de la Palestine)

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- HÉBREUX HISTOIRE DES

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- MORIAH MONT

- SALEM, histoire biblique

- ROMAINE ARCHITECTURE

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- LIKOUD, parti politique

- JUDA ROYAUME DE (930-586 av. J.-C.)