IMPRIMERIE

L'apparition du livre imprimé en Occident

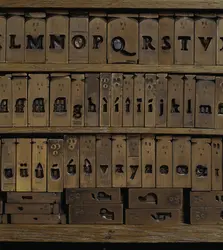

On sait que l'imprimerie apparut en Occident vers le milieu du xve siècle. L'art typographique acheva alors d'être mis au point à Mayence par Gutenberg, aidé du riche praticien Johann Fust ainsi que de Peter Schoeffer, qui allait devenir le gendre du précédent dans une Allemagne en plein essor où l'industrie métallurgique faisait de grands progrès et où les textes devenaient l'objet d'une demande massive. Mais il dépassa son objectif pour engendrer finalement une nouvelle vision du message écrit.

Du manuscrit à l'incunable

À l'origine, les imprimeurs n'eurent pas d'autre but que d'imiter le plus précisément possible les modèles manuscrits qu'ils devaient reproduire. Ils ne firent donc précéder les premiers textes qu'ils publièrent que d'un incipit à l'image de ceux-ci, et se contentèrent de substituer aux indications données dans l'explicit par certains copistes leur adresse, ainsi que, éventuellement, celle du libraire qui avait participé à l'édition ou à la diffusion de l'ouvrage, à laquelle ils joignaient la date de l'achevé d'impression de leur ouvrage et, parfois aussi, leur marque – sorte de sigle propre à leur firme – ou celle du libraire éditeur qui avait financé l'affaire. De même, ils n'hésitèrent pas à recourir systématiquement aux rubricateurs et aux enlumineurs pour peindre ou inscrire les lettres ornées et les divers signes de couleur qui indiquaient les articulations des textes manuscrits.

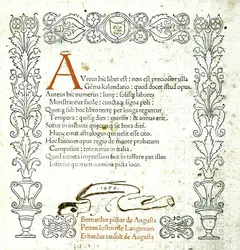

Peu à peu, cependant, imprimeurs et libraires éditeurs furent amenés à se dégager de ce modèle initial. Ainsi, ils prirent assez tôt l'habitude de ne rien inscrire sur le premier feuillet qui se trouvait souvent souillé lorsque les ouvrages étaient conservés en blanc dans les magasins avant d'être reliés. Puis ils commencèrent à inscrire au recto de ce feuillet blanc le titre de l'ouvrage auquel ils ne tardèrent pas à joindre leur marque, ainsi que leur adresse. Après quoi, ils remplirent les espaces restés blancs en insérant le titre proprement dit dans de longues formules volontiers hyperboliques vantant les mérites de l'auteur ainsi que les qualités de son œuvre (fin du xve s.-début du xvie s.). Plus qu'une « étiquette », la page de titre fut donc à l'origine une publicité – la première publicité moderne.

Imitant toujours les techniques des copistes, les imprimeurs ne donnèrent initialement aucune indication permettant aux relieurs de ranger les cahiers et les feuillets en bon ordre. Il fallait donc inscrire aux pages de chaque exemplaire, ou joindre sur un feuillet séparé, les mentions manuscrites nécessaires. Celles-ci furent ensuite imprimées dans le livre pour des raisons de commodité évidentes. Ainsi apparurent au bas des pages les signatures indiquant, à l'aide d'une lettre, l'emplacement de chaque cahier dans le volume et, à l'aide d'un chiffre suivant cette lettre, l'ordre des feuillets dans le cahier. Il en alla de même pour les réclames indiquant à la fin d'une page ou d'un cahier les premières lettres du début de la page suivante. Enfin, le registre indiquant les premiers mots des cahiers ou des feuillets fut normalement imprimé à la fin du dernier cahier du livre. Ces pratiques se généralisèrent à la fin du xve siècle selon des modalités très diverses correspondant à des habitudes d'ateliers. En même temps, on commença à imprimer le numéro de chaque feuillet puis, plus tard, de chaque page, au-dessus de la composition. Soit une évolution qui fournit aux rédacteurs de tables un nouveau système de repères.

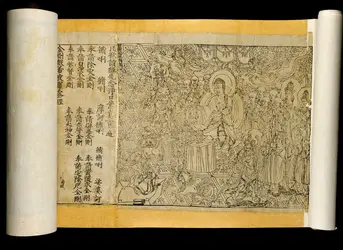

Par ailleurs, tandis que les livres imprimés se multipliaient, la technique de la gravure sur bois, pratiquée dès les dernières années du xve siècle, avait entraîné[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Isabelle ANTONUTTI : docteure en histoire culturelle, conservatrice en bibliothèque, responsable de formations et enseignante au Pôle Métiers du livre de l'université Paris-ouest-Nanterre-La Défense

- Jean-Pierre DRÈGE : directeur d'études à l'École pratique des hautes études

- Henri-Jean MARTIN : professeur émérite à l'École nationale des chartes, directeur d'études à la IVe section de l'École pratique des hautes études

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Isabelle ANTONUTTI, Jean-Pierre DRÈGE, Universalis et Henri-Jean MARTIN. IMPRIMERIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

IMPRIMERIE À CARACTÈRES MOBILES

- Écrit par Olivier LAVOISY

- 197 mots

En Occident, au milieu du xve siècle, Johann Gensfleisch, dit Gutenberg (entre 1394 et 1400-1468), invente l'imprimerie à caractères mobiles en alliage métallique. L'originalité de sa démarche est de s'appuyer sur des techniques existantes, avec l'aide de collaborateurs qui amènent leurs compétences...

-

AFFICHE

- Écrit par Michel WLASSIKOFF

- 6 817 mots

- 12 médias

L'affiche devient un média privilégié à partir de la seconde moitié du xixe siècle, dans les sociétés qui connaissent la révolution industrielle. Depuis son apparition en tant qu'imprimé, quatre cents ans auparavant, elle a peu évolué, ne bénéficiant pratiquement pas de recherches...

-

ART COLONIAL

- Écrit par Véronique GERARD-POWELL, Alexis SORNIN

- 8 370 mots

- 2 médias

L'imprimerie et la gravure sont importées en Inde par les missions religieuses et commerciales dès le xvie siècle, à Goa en 1556, à Bombay en 1674, au Bengale en 1778 et à Tranquebar en 1792. Elles ne connaissent cependant leur plein essor qu'au xixe siècle avec les nouvelles technologies... -

ARTISANAT

- Écrit par Denis CHEVALLIER, Universalis, Louis LERETAILLE

- 7 105 mots

Les métiers de l'imprimerie et du livre. Ce secteur comprend, comme les autres, de nombreuses spécialistes : lithographe, imprimeur taille-doucier, relieur d'art, doreur sur cuir, restaurateur de reliures anciennes. -

BASKERVILLE JOHN (1706-1775)

- Écrit par Michel MARION

- 412 mots

Un des plus célèbres typographes anglais du xviiie siècle, John Baskerville ne s'adonna que tardivement à la typographie. Ni son éducation, ni ses débuts dans la vie active ne l'y prédisposaient. Après avoir fait plusieurs métiers, s'être donné une culture d'autodidacte et avoir acquis le...

- Afficher les 67 références

Voir aussi

- LITHOGRAPHIE

- FLEXOGRAPHIE

- IMPOSITION, imprimerie

- KOENIG FRIEDRICH (1774-1833)

- PLOMB, imprimerie

- SIMILIGRAVURE

- OUVRIERS

- SCEAU

- XYLOGRAPHIE

- SÉRIGRAPHIE

- PHOTOGRAVURE

- MICRO-ORDINATEUR

- REPRODUCTION TECHNIQUES DE

- TANG [T'ANG] LES (618-907)

- LIBRAIRIE

- INCUNABLE

- ITALIQUE, écriture

- LETTRE

- PFISTER ALBRECHT (1410?-env. 1466)

- ROMAIN, écriture

- TORY GEOFFROY (1480 env.-env. 1533)

- GOTHIQUE ÉCRITURE

- PRESSE QUOTIDIENNE

- MACHINE À ÉCRIRE

- FAÇONNAGE

- COMPOSITION, imprimerie

- CASSE, imprimerie

- CARACTÈRE, imprimerie

- LINOTYPE

- MONOTYPE

- PHOTOCOMPOSITION

- ROTATIVE

- OFFSET

- QUADRICHROMIE

- PRESSES

- BOUDDHIQUE LITTÉRATURE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire

- BADE JOSSE dit ASCENSIUS (1462-1535)

- IMPRIMERIE EN CORÉE, histoire

- JAPON, histoire, des origines à 1192

- GRAVURE EN CREUX

- COPISTE, histoire du livre

- BOUDDHISME CHINOIS

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XXe et début du XXIe s.

- IMAGES TRAITEMENT D'

- LECTURE PRATIQUES DE

- MISE EN PAGE

- PONCTUATION

- HIGONNET RENÉ (1902-1983)

- MARINONI HIPPOLYTE-AUGUSTE (1823-1904)

- PRÉPRESSE, technique