ANTIOCHE

Comme sa rivale Alexandrie, Antioche nous offre l'exemple d'une grande cité hellénistique, centre commercial et foyer de culture, devenue un des pôles du christianisme ancien. Parallèles et souvent opposées à celles d'Alexandrie, les tendances de sa tradition exégétique et théologique se retrouvent encore vivantes dans la théologie de l'Église d'aujourd'hui.

Histoire et archéologie

Antioche fut fondée en 300 avant J.-C., sur la rive gauche de l'Oronte, au pied du mont Silpius, par Seleucus Nicator, après sa victoire sur Antigonos à Ipsos. Seleucus donna à la nouvelle ville le nom de son père, Antiochus. Grâce à sa situation géographique, la ville fut rapidement riche et florissante, commerçante et cultivée à la fois. Quand Pompée conquit la Syrie (64 av. J.-C.), Antioche devint la capitale de la province romaine de Syrie. Elle était alors la troisième ville de l'Empire, après Rome et Alexandrie. Au ive siècle de notre ère, elle comptait environ 300 000 habitants, auxquels il faut ajouter les esclaves, qui pouvaient être 200 000. Mélangée d'éléments grecs et syriens, cette population pouvait à l'occasion se montrer fort turbulente (en 387, à propos de l'imposition d'une taxe extraordinaire, elle se souleva contre Théodose le Grand et renversa les statues de l'empereur et des membres de la famille impériale ; cette « émeute des statues » provoqua une répression cruelle et fut l'occasion d'une série de vingt et un sermons de Jean Chrysostome, alors prêtre de l'Église d'Antioche). Au ive siècle encore, le rhéteur Libanius y attira de nombreux disciples, mais Julien, l'empereur philosophe, fut mal reçu par cette population amie des plaisirs et des fêtes.

Les fouilles, menées surtout à partir de 1932 par l'université de Princeton, ont révélé l'étendue de la ville et l'importance de ses monuments : rues à colonnes et à portiques, temples, palais impérial, thermes, théâtres, amphithéâtre, stade. Daphné, un faubourg d'Antioche, était célèbre par un sanctuaire d'Apollon et par les cérémonies de son culte, qui dégénéraient en fêtes licencieuses.

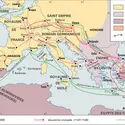

La ville, ruinée par des tremblements de terre, détruite par Chosroès en 538, perdit de son importance. La conquête arabe (637) acheva cette décadence. Conquise par les croisés en 1098, elle devint le siège d'une principauté franque (Bohémond, Tancrède) et d'un patriarcat latin. Reprise en 1268 par le sultan d'Égypte Baïbars, elle passa aux mains des Turcs en 1517 et resta turque depuis cette époque. Antākyā n'est plus aujourd'hui qu'une petite ville, assez misérable, au milieu des ruines.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre Thomas CAMELOT : professeur et ancien recteur des Facultés dominicaines du Saulchoir

Classification

Pour citer cet article

Pierre Thomas CAMELOT. ANTIOCHE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

AETIUS (IVe s.)

- Écrit par Universalis

- 343 mots

-

ALLÉGORISTES CHRÉTIENS

- Écrit par Richard GOULET

- 668 mots

À la suite des philosophes païens qui interprétaient les mythes traditionnels de l'hellénisme en dévoilant la signification philosophique cachée (morale ou physique) qu'ils contenaient, les Juifs (Aristobule et Philon d'Alexandrie) puis les chrétiens ont dégagé des saintes Écritures des sens...

-

ANTIOCHE PRINCIPAUTÉ D'

- Écrit par Jean FAVIER

- 421 mots

L'une des principautés de l'Orient latin né de la Première Croisade, organisée par Bohémond Ier de Tarente autour de la place d'Antioche, l'une des plus importantes villes musulmanes, prise par les Francs le 2 juin 1098, après un siège de près de huit mois. La principauté,...

-

CROISADES

- Écrit par Universalis, Jean RICHARD

- 8 155 mots

- 3 médias

- Afficher les 10 références

Voir aussi