HÉRÉSIE

Le terme « hérésie » désigne un phénomène capital de l'histoire du christianisme, les divergences qui l'ont déchiré et dont certaines ont abouti à la création d'Églises séparées, comme celles qui sont issues de la Réforme protestante. Ces différends ont dépassé le cadre strictement religieux et ont parfois changé la face du monde. Étant donné qu'il implique un jugement de valeur, le mot est d'un usage délicat. Son terrain d'origine est, en effet, celui des conflits entre l'Église hiérarchique et des courants doctrinaux différents de l'enseignement établi ; les autorités cléricales l'ont employé pour exclure de tels mouvements en les accusant d'apostasie et d'imposture. Le grief d'hérésie entraînait à plus ou moins brève échéance une mesure d'excommunication, au terme de procédures diverses selon les époques et les lieux. Le sens péjoratif du mot dans le langage courant conserve la trace laïcisée de ces coutumes et correspond à la forme la plus aiguë de mésentente intellectuelle. Dans l'histoire des religions, le terme est appliqué par analogie à des tendances dissidentes même en dehors du christianisme.

Diversité des hérésies

Les hérésies ont joué un rôle considérable dans l'Antiquité tardive et au Moyen Âge. En un temps où toute la société était marquée par la religion, les innovations doctrinales pouvaient exprimer les aspirations les plus fondamentales et elles avaient ainsi, inéluctablement, des conséquences politiques. Sans reprendre un schéma simpliste qui réduirait toutes ces mutations au jeu de facteurs sociaux, on est obligé d'admettre leur influence pour comprendre la puissance des hérésies et leurs effets. Dès l'Antiquité, la crise donatiste, qui secoue l'Afrique du Nord, a tous les traits d'un mouvement socio-religieux.

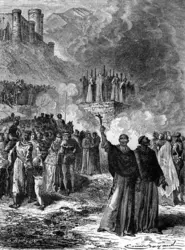

Au Moyen Âge, certains courants hétérodoxes, d'origine populaire, sont même, à leur racine, l'expression d'un ressentiment social, tels ceux qui se manifestent à partir de l'an mil. Nombre d'hérésies veulent réformer l'Église et le monde dans le sens de la pauvreté et de la pureté et produisent des utopies qui mobilisent les énergies, ainsi le joachimisme en Italie et dans les provinces occitanes de la France. La réaction de l'Église officielle est souvent violente ; les moyens qu'elle emploie pour combattre les hérésies au xiiie siècle font de cette période l'une des plus sombres de son histoire. Il suffit de citer la croisade organisée par la papauté contre les Cathares du Languedoc et le recours à l'Inquisition et de rappeler la collusion, en cette affaire, des intérêts de l'Église et de ceux des princes. L'hérésie peut traduire aussi la rébellion d'un sentiment national autant que social : c'est le cas, après la mort de Jan Hus sur le bûcher en 1415, du hussitisme en Bohême, qui dresse les Tchèques contre l'Empereur. Il arrive même que, dans les ruptures hérétiques, les divergences doctrinales aient une part très faible par rapport aux oppositions ethniques : celles-ci l'emportent, par exemple, à l'origine des Églises orientales non orthodoxes au vie siècle.

Réalité multiforme, l'hérésie a été, tour à tour ou à la fois, protestation religieuse, innovation ou réaction théologique, exigence de réforme, création d'une religion nouvelle, revendication sociale, dissidence ethnique, résistance nationaliste. Les conflits dont elle a été le prétexte ont donné leur part de bruit et de fureur à l'histoire humaine. Elle a produit aussi des systèmes conceptuels et moraux parmi les plus subtils ou les plus puissants que l'esprit ait inventés, depuis les spéculations des gnostiques jusqu'à l'œuvre d'un Luther. Elle n'a pas été sans effet non plus dans le domaine artistique, soit que les artistes aient emprunté des symboles[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain LE BOULLUEC : docteur ès lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses

Classification

Pour citer cet article

Alain LE BOULLUEC. HÉRÉSIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

ADAMITES

- Écrit par Raoul VANEIGEM

- 715 mots

Terme désignant les membres de deux sectes différentes, l'une gnostique, l'autre de la fin du Moyen Âge. La première eut pour fondateur Prodicus, disciple de Carpocrate (iie s.). Soucieux d'imiter Adam avant la chute, les adamites allaient complètement nus et c'est dans cet...

-

AETIUS (IVe s.)

- Écrit par Universalis

- 343 mots

-

ALBIGEOIS (CROISADE CONTRE LES)

- Écrit par Jacques LE GOFF

- 4 152 mots

- 2 médias

Le terme « albigeois » a servi, dès le milieu du xiie siècle, à désigner les hérétiques du Languedoc, bien que l'Albigeois ne paraisse pas, aux yeux des historiens modernes (qui ont continué à user de cette appellation devenue traditionnelle), avoir été le principal foyer de l' ...

-

ALUMBRADOS

- Écrit par Raoul VANEIGEM

- 382 mots

Proches des Libertins spirituels, qui furent dénoncés par Calvin, les alumbrados ou illuminés, signalés en Espagne au xvie siècle, voyaient dans les affinements de l'amour charnel la réalisation de l'amour divin, dont chacun porte l'étincelle. Initialement suspectés d'...

- Afficher les 56 références

Voir aussi