Europe, géologie

Articles

-

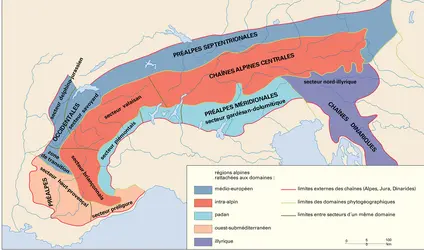

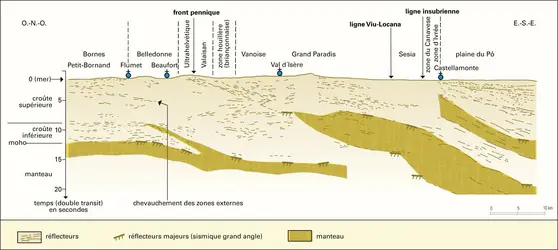

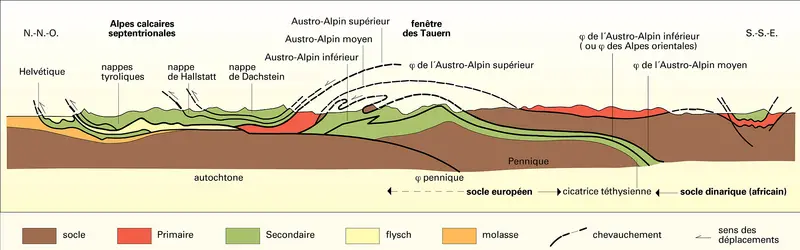

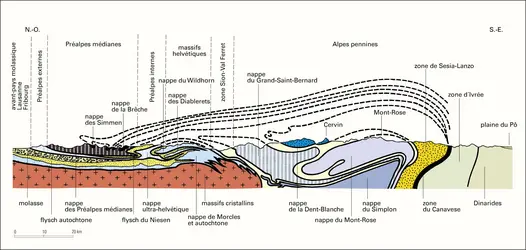

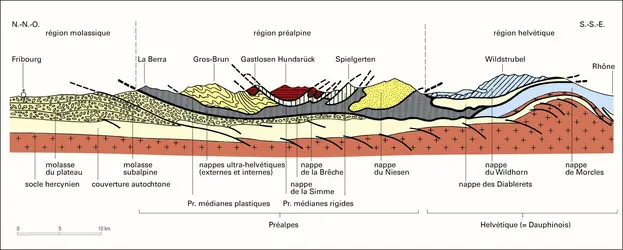

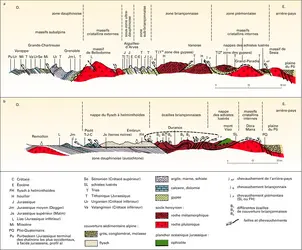

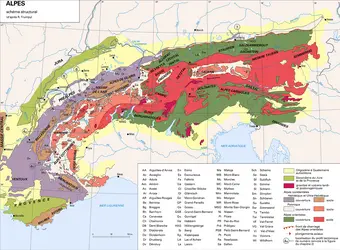

ALPES

- Écrit par Jean AUBOUIN, Bernard DEBARBIEUX, Paul OZENDA, Thomas SCHEURER

- 13 214 mots

- 11 médias

Les Alpes constituent une des principales chaînes de montagne d’Europe, identifiée comme telle dès l’époque romaine, puis clairement circonscrite par les naturalistes à partir du xviiie siècle. Dotées de nombreux sommets dépassant les 4 000 mètres d’altitude, source de plusieurs cours d’eau...

-

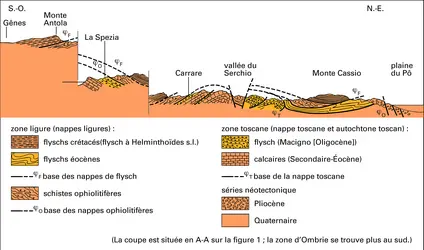

APENNIN

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean DEMANGEOT

- 2 778 mots

- 3 médias

L' Apennin est la chaîne montagneuse qui constitue l'ossature de la péninsule italienne. Il est flanqué latéralement de basses montagnes anti-apennines, tels les volcans du Latium, avec lesquelles il importe de ne pas le confondre. On aurait grand tort d'imaginer que l'Apennin ressemble aux ...

-

BALKAN CHAÎNE DU

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 073 mots

Dans l'ensemble, les structures du Balkan sont déversées vers le nord – direction qui est également celle de la concavité de la chaîne –, tournant le dos aux structures des Hellénides, déversées vers le sud-ouest. Hellénides et Balkan forment ainsi une chaîne à double déversement, classique dans ce...

-

BALKANS ou PÉNINSULE BALKANIQUE

- Écrit par Jean AUBOUIN, Michel ROUX

- 7 514 mots

- 1 média

La péninsule balkanique, ou, en abrégé, les Balkans, est une partie de l'Europe du Sud-Est qui, selon l'usage courant, correspond au territoire de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Grèce, des États issus de la décomposition de la Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo,...

-

CARPATES

- Écrit par André BLANC, Pierre CARRIÈRE, Universalis, Mircea SANDULESCU

- 4 852 mots

- 2 médias

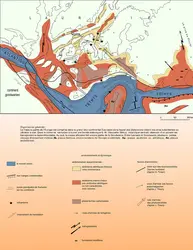

Les Carpates constituent l'essentiel du système montagneux de l' Europe centre-orientale. Elles offrent la forme d'un S inversé tournant sa convexité principale vers le nord, dans la direction de la plate-forme polonaise, et l'est, vers celle de la plate-forme moldave. Sur plus de 1 500 kilomètres,...

-

CAUCASE

- Écrit par André BLANC, Georges CHARACHIDZÉ, Louis DUBERTRET, Universalis, Silvia SERRANO

- 17 147 mots

- 4 médias

Lieu de rencontre et trait d'union entre l'Orient et l'Occident, le Caucase (en russe, Kavkaz) était auréolé d'un grand prestige aux yeux des Anciens, qui le considéraient comme la patrie de Prométhée. C'est vers la Colchide que les Argonautes devaient partir à la recherche de la Toison d'or ; c'est...

-

DINARIDES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 5 726 mots

- 1 média

Les Dinarides, qui doivent leur nom au mont Dinara (1 830 m), en Croatie, correspondent à la partie principale de la péninsule balkanique en façade des mers Adriatique et Ionienne, c'est-à-dire à l'ancienne Yougoslavie, à l' Albanie et à la Grèce.

Du point de vue géographique,...

-

DONETS BASSIN DU ou DONBASS

- Écrit par Pierre CARRIÈRE, Universalis

- 795 mots

- 1 média

Le nom Donbass est une contraction de l’expression « bassin du Donets ». Il désigne une région historique et économique du sud-est de l’Ukraine, frontalière de la Russie, et composée des régions administratives (oblasts) de Louhansk et Donetsk. Le développement de la région s’est fondé...

-

ETNA, volcan

- Écrit par Alain Gil MAZET

- 1 184 mots

- 2 médias

-

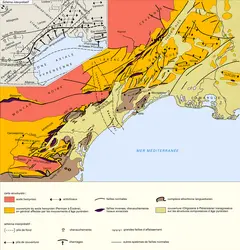

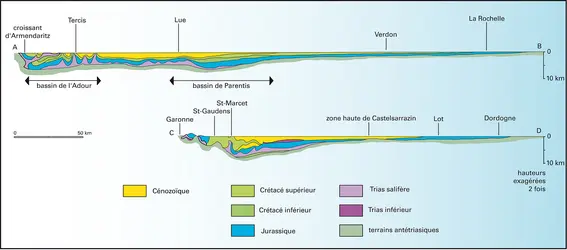

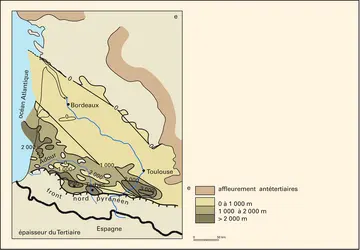

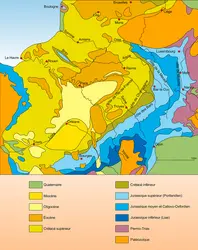

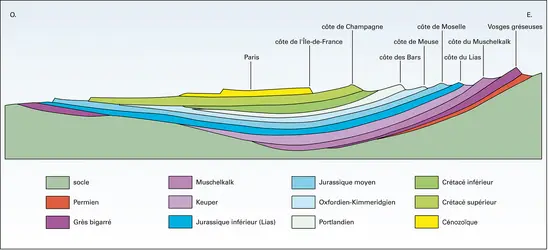

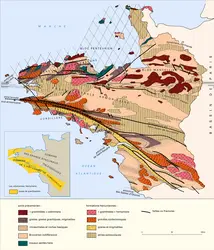

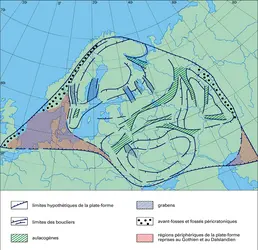

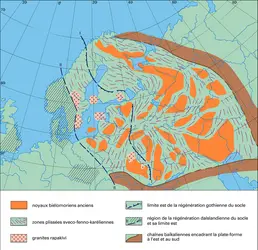

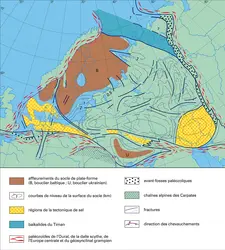

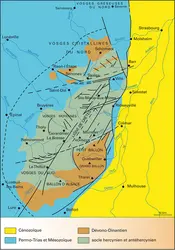

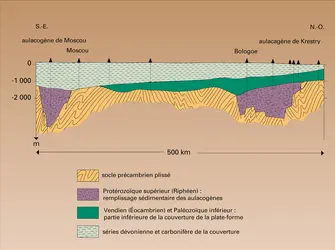

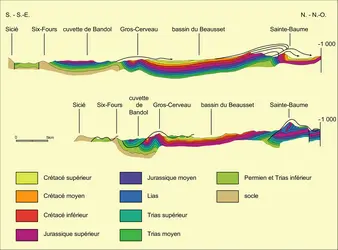

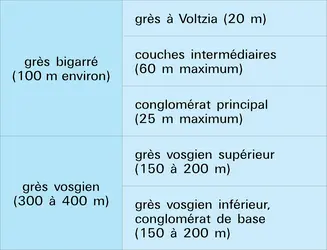

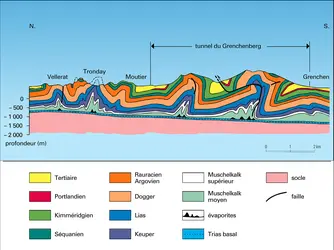

EUROPE - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, Pierre RAT

- 10 020 mots

- 6 médias

L'usage fait de l'Europe un continent ; en réalité, celle-ci constitue une partie de l' Eurasie, avec laquelle elle est en continuité de l'Ancien Monde – puisque l'Afrique n'est pas complètement séparée de l'Eurasie –, et nombre de ses affinités sont avec le Nouveau Monde, par-delà l'Atlantique. Son...