Chine, histoire

Articles

-

AN LUSHAN [NGAN LOU-CHAN] RÉBELLION D' (755-763)

- Écrit par Pierre-Étienne WILL

- 673 mots

An Lushan (705-757) n'est en fait que le principal héros d'un épisode central dans l'histoire de la Chine impériale. Né dans le Nord-Est d'un officier sogdien et d'une mère turque, polyglotte, propulsé au sommet de la hiérarchie militaire par ses prouesses et par un talent exceptionnel pour l'intrigue,...

-

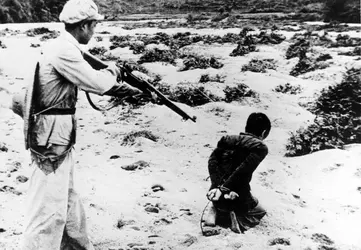

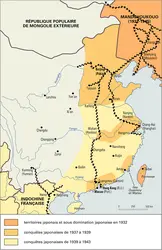

ARMÉE ROUGE, Chine

- Écrit par Michel HOANG

- 1 016 mots

- 4 médias

« Le pouvoir est au bout du fusil » : quand Mao Zedong énonce, en novembre 1938, cette formule désormais célèbre, il parle en orfèvre. Il fait la guerre à Tchiang Kaï-chek depuis plus de dix ans. Il lui faudra encore combattre plus d'une décennie pour prendre le pouvoir en 1949. En guerre...

-

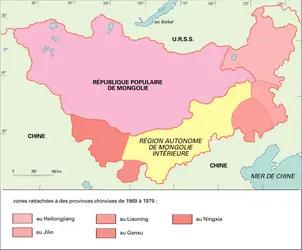

ČAKHAR ou TCHAKHAR

- Écrit par Françoise AUBIN

- 801 mots

Principale tribu des grands khans mongols du xvie siècle, les Čakhar (ou Tchakhar ou Chakhar) sont les descendants de Gengis Khan. Au début du xviie siècle, leur souverain, le grand khan Ligdan Khan (ou Legdan Khan, ou Lingdan Khan), dont le règne se situe entre 1604 et 1634, tente de...

-

CANTON ou GUANGZHOU [KOUANG-TCHEOU]

- Écrit par Jean CHESNEAUX, Jean DELVERT

- 1 140 mots

- 2 médias

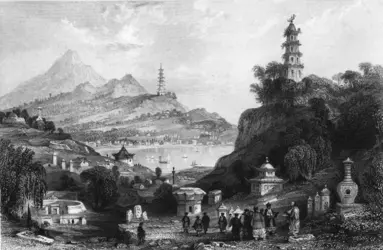

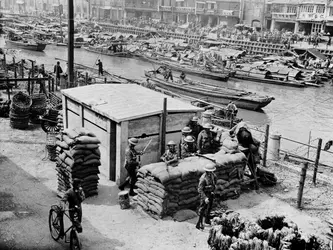

Canton (Guangzhou), capitale du Guangdong, est située à 60 kilomètres de la mer, au pied d'une colline rocheuse isolée au milieu de la plaine d'alluvions du Xijiang, à l'extrémité de l'estuaire formé par ce fleuve, ainsi que par son affluent le Beijiang et par le Dongjiang. Cet estuaire, le Zhuijiang...

-

CAO CAO [TS'AO TS'AO] (155-220)

- Écrit par Jean-Pierre DIÉNY

- 616 mots

« En temps normal vous seriez un malfaiteur, en temps de crise, un héros. » C'est en ces termes que le jeune Cao Cao s'entendit prédire son avenir de la bouche d'un célèbre caractérologue. Petit-fils par adoption d'un eunuque de la cour, il entra tôt dans la carrière, mais l'ascension de Dong Zhuo...

-

CAO PI [TS'AO P'I] ou CAO PEI [TS'AO P'EI] (187-226) empereur sous le nom de WENDI [WEN-TI] (220-226)

- Écrit par Jean-Pierre DIÉNY

- 402 mots

À la mort de Cao Cao (220), le vainqueur de la guerre civile où sombra la dynastie des Han, Cao Pi (ou Cao Pei), son fils aîné, lui succéda comme roi de Wei et Premier ministre du dernier empereur des Han. Quelques mois plus tard, celui-ci renonçait à son trône en faveur de Cao Pi, qui fonda...

-

CASPIENNE, géopolitique

- Écrit par Garik GALSTYAN

- 7 458 mots

Avec une superficie de près de 400 000 kilomètres carrés, la mer Caspienne est la plus grande étendue d'eau continentale du monde. Elle est entourée d'un premier cercle de pays, constitué par la Russie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan et l'Iran. Cinq autres États,...

-

CENT FLEURS LES

- Écrit par Michel HOANG

- 944 mots

C'est en mai 1956 que le président Mao Zedong énonce sa formule désormais célèbre : « Que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles rivalisent. » Ce slogan d'expression très classique fait référence aux « cent écoles », dénomination donnée par le philosophe taoïste Zhuangzi aux multiples...

-

CHANG'AN [TCH'ANG-NGAN]

- Écrit par Pierre-Étienne WILL

- 994 mots

-

CHEN BODA [TCH'EN PO-TA] (1905-1989)

- Écrit par Michel HOANG

- 769 mots

Ce futur interprète de la politique de Mao Zedong et cet éminent porte-parole du Parti communiste chinois voit le jour à Hui'anxian au Fujian dans une famille de paysans pauvres. Ne pouvant se permettre de poursuivre de longues études, Chen Boda entre au service d'un chef de guerre qui l'emploie...