ANATOLIENNE PRÉHISTOIRE

La région anatolienne, qu'occupe l'actuelle Turquie d'Asie, constitue une sorte de promontoire avancé de l'Asie occidentale que les historiens ont coutume de considérer comme un passage naturel entre ce continent et l'Europe. En effet, bien qu'il s'agisse d'un pays essentiellement montagneux, sa plus grande partie est constituée par un haut plateau de 1 000 à 1 200 mètres d'altitude, parsemé de lacs et de volcans mais de parcours aisé, tandis que les chaînes plus élevées qui le bordent au nord (chaîne Pontique) et au sud (Taurus) ne dressent aucun obstacle à une circulation d'est en ouest.

Pourtant, il s'en faut de beaucoup qu'aux temps préhistoriques ce rôle de pont entre deux continents ait été aussi intense qu'au temps des armées d'Alexandre, du moins dans l'état actuel des recherches. En revanche, l'Anatolie a présenté pour les civilisations antérieures au métal l'avantage naturel de ses matériaux de base pour leurs industries : non seulement, comme ailleurs, le silex, mais l'obsidienne de ses régions volcaniques utilisée dès le Paléolithique et diffusée dans tout le Proche-Orient après 10 000 avant notre ère. La présence, en outre, de gisements de cuivre natif dans le Taurus oriental a permis une utilisation du métal plus précoce qu'ailleurs.

Des origines à la fin du Pléistocène

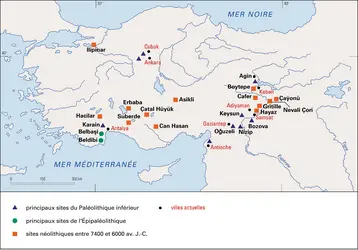

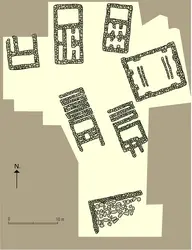

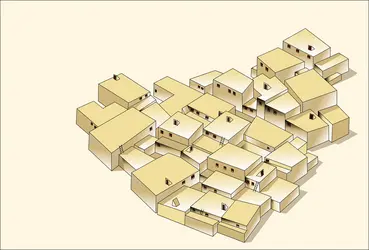

Les recherches préhistoriques en Anatolie sont relativement récentes. Ce n'est qu'à partir de 1950 que les pionniers turcs, Kökten et Bostancı, commencèrent à publier les premières analyses détaillées d'outillages paléolithiques. La décennie suivante fut marquée par les fouilles anglaises et canadiennes sur plusieurs grands sites néolithiques d'Anatolie centrale, notamment Çatal Hüyük, tandis que commençait, en 1964, la fouille américano-turque du village néolithique de Çayönü dans le Taurus oriental (Anti-Taurus). Enfin, les quinze dernières années ont connu une intensification des recherches en Turquie du Sud-Est à l'occasion des travaux de barrage sur le Tigre et l'Euphrate supérieurs et des campagnes internationales qui en ont résulté.

La présence en Israël et en Syrie de Paléolithique inférieur ancien, vieux d'un million d'années, a fait considérer l'« isthme du Levant » comme une voie de transit pour l'espèce humaine entre son berceau africain et l'Eurasie. Il faut dire cependant que cette piste se perd, pour l'instant, en Anatolie. La plus ancienne occupation identifiée à ce jour n'y est pas antérieure à 500 000 ans avant notre ère : la découverte, en 1987-1988 par une équipe française, d' Acheuléen moyen à Nizip en Turquie du Sud-Est montre que l'homme avait alors atteint les piémonts du Taurus oriental, mais rien de ce genre n'est encore connu plus au nord.

Par contre, à l'Acheuléen récent – entre 200 000 et 80 000 avant notre ère –, les trouvailles sont moins rares et mieux réparties. Les bifaces caractéristiques de cette phase ont été recueillis dans la région d'Ankara (notamment à Subuk), dans l'Anatolie orientale (région de Keban) et surtout au sud-est de l'Anatolie et dans les terrasses de l'Euphrate et de ses cours d'eau tributaires : ce sont les sites de Dülük, Oǧuzeli et Nizip (près de Gaziantep), celui de Bozova (près d'Urfa), enfin celui de Keysun (région d'Adyaman). Si on y ajoute quelques trouvailles éparses au nord-est de la Turquie, le long du Caucase, on peut conclure à une occupation assez homogène de l'Anatolie au Paléolithique inférieur récent.

Durant le Paléolithique moyen (de 80 000 à 40 000) et le Paléolithique supérieur (de 40 000 à 17 000), les gisements se raréfient de nouveau. C'est peut-être en partie pour des causes climatiques. Au cours de ces phases a lieu en effet[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques CAUVIN : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Marie-Claire CAUVIN : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur de la mission de Cafer Höyük et de préhistoire anatolienne du ministère des affaires étrangères

Classification

Pour citer cet article

Jacques CAUVIN et Marie-Claire CAUVIN. ANATOLIENNE PRÉHISTOIRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ASSYRIE

- Écrit par Guillaume CARDASCIA, Gilbert LAFFORGUE

- 9 694 mots

- 6 médias

Un peu avant la fin du règne de son successeur, Erishoum Ier (env. 1939-1900), les Assyriens commencent à trafiquer directement avec l'Anatolie. Leurs colonies de marchands résidant dans les faubourgs des cités indigènes ont laissé sur place les innombrables « tablettes de Cappadoce » – archives commerciales... -

ÉGÉEN MONDE

- Écrit par Olivier PELON

- 11 199 mots

- 15 médias

...spirale, comme sur cette jarre où des faisceaux de lignes parallèles s'organisent sans monotonie ni froide symétrie autour d'un motif central en spirale. Les vases de Sesklo rappellent dans une certaine mesure les productions anatoliennes d'Hadjilar, et la spirale provient elle aussi d'Anatolie où elle figure... -

EUROPE, préhistoire et protohistoire

- Écrit par Gérard BAILLOUD, Universalis, Jean GUILAINE, Michèle JULIEN, Bruno MAUREILLE, Michel ORLIAC, Alain TURQ

- 21 406 mots

- 22 médias

...continent. On estime que les facteurs qui ont permis, dans le monde égéen, la constitution des premières sociétés paysannes trouvent leur origine en Anatolie. On ne peut toutefois imaginer un simple transfert de culture car vers 6000 avant notre ère, date approximative des prémices du Néolithique dans... -

GÖBEKLI TEPE, site archéologique

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 2 646 mots

- 3 médias

Le site de Göbekli Tepe en Turquie, qui date d’environ 9000 avant notre ère, est l’une des grandes découvertes archéologiques de ces dernières décennies. Inscrit en 2018 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO (World Heritage List), il comprend d'impressionnantes constructions...

- Afficher les 10 références

Voir aussi