NAVIGATION MARITIME

L'histoire de la navigation, essentiellement liée à l'histoire de la civilisation et aux découvertes géographiques, retrace les étapes de la conquête de la mer par l'homme et en explique les raisons : l'attrait de l'aventure et le goût du risque, les impératifs géographiques qui, dès l'Antiquité, « jettent » vers la mer les peuples des côtes, la recherche du profit qu'illustre le développement des marines marchandes, la volonté d'expansion politique dont les flottes de guerre constituent l'élément privilégié, et surtout les progrès des techniques qui conditionnent les grands voyages maritimes. L'histoire de la navigation recouvre donc l'histoire du navire et de sa construction ; elle s'attache aussi à suivre les progrès de l'art de naviguer.

L'évolution du navire, variable selon les régions, n'obéit pas à une chronologie rigoureuse, d'autant plus que les critères de classification (forme et matériau de la coque des navires, taille et tonnage, mode de propulsion) s'influencèrent mutuellement au cours du temps et que des types de navires différents coexistèrent pendant plusieurs siècles. On retiendra ici les étapes correspondant au mode de propulsion : l'Antiquité, où prédomine l'aviron ; le Moyen Âge, où l'emploi de la voile unique est courant ; les xvie, xviie et xviiie siècles, caractérisés par la multiplicité des mâts et des voiles ; le xixe siècle, qui inaugure la propulsion à vapeur ; le xxe siècle pour la propulsion nucléaire.

On ne peut considérer l'évolution de l'art de la navigation qu'en de longues périodes : millénaires de navigation empirique, sans carte ni boussole, le plus souvent côtière, parfois au large sans autre instrument qu'une ligne de sonde ; navigation préastronomique, entre le xve et le xviiie siècle, avec compas, portulan et instruments d'observation des astres permettant de se situer en latitude ; navigation astronomique, à partir du xviie siècle, où l'invention du chronomètre résout le problème posé par la détermination de la longitude ; enfin, navigation utilisant les techniques radioélectriques et inertielles de l'époque actuelle.

Des navigations primitives à l'art nautique du Moyen Âge

L'origine de la navigation remonte aux premiers âges de l'humanité ; en témoignent les échantillons de pirogues des gisements néolithiques ou bien ce navire à voile trouvé dans une tombe sumérienne (vers 4000 av. J.-C.). On ne sait ce que furent les premiers esquifs : tronc d'arbre creusé qui donna naissance à la pirogue, radeau de troncs ou de roseaux qui serait l'ancêtre de la jonque, ou encore couffe, sorte de corbeille circulaire toujours en usage sur les fleuves mésopotamiens et les rizières annamites. L'évolution du premier flotteur s'imagine aisément : renforcement des liaisons de la coque, accroissement des dimensions, amélioration de la propulsion (mains, perche, rame, voile).

Navires de l'Antiquité et navigation côtière

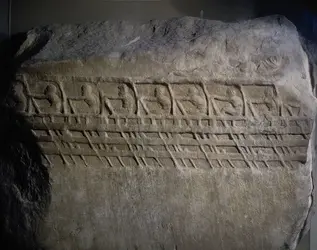

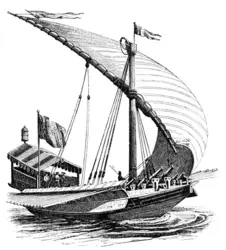

Les reliefs et inscriptions hiéroglyphiques fournissent la documentation la plus ancienne sur les navires et sur l'art de la navigation. Aux esquifs de papyrus succèdent des bateaux de mer, dérivés des embarcations fluviales (env. 2500 av. J.-C.). La coque étroite est relevée aux extrémités comme celle des gondoles ; une vingtaine d'avirons et une voile carrée, hissée sur un mât rabattable, assurent la propulsion ; la direction s'obtient au moyen d'une rame-gouvernail placée à l'arrière le long du bord et maintenue dans une position proche de la verticale par un cordage fixé à plat bord, dispositif rustique conservé jusqu'à l'apparition du gouvernail d'étambot au xiiie siècle.

La trière athénienne, descendante du navire égyptien, représente le modèle[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel MOLLAT DU JOURDIN : directeur de l'Institut d'économie des transports maritimes, Arcueil

Classification

Pour citer cet article

Michel MOLLAT DU JOURDIN. NAVIGATION MARITIME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ARCTIQUE (géopolitique)

- Écrit par François CARRÉ

- 6 852 mots

- 2 médias

...Enfin, à l'ouest, la route Hambourg-Vancouver fait 14 700 milles par le cap Horn, 9 350 milles par Panamá et 8 090 milles par le passage du Nord-Ouest. De plus, l'Arctique permet d'éviter les grands canaux interocéaniques de Suez et Panamá qui sont des points sensibles du trafic maritime. En revanche,... -

CONVENTION SOLAS

- Écrit par Serge BINDEL

- 1 293 mots

- 1 média

Il n'existe pas de navigation maritime sans risque, et de tout temps on a cherché à réduire celui-ci, en particulier à partir du milieu du xixe siècle, quand l'utilisation de la machine à vapeur pour propulser les navires leur a permis d'être moins dépendants des conditions météorologiques. Des... -

DÉTROITS ET ISTHMES

- Écrit par Nathalie FAU

- 6 042 mots

- 5 médias

...les détroits et canaux doivent s’adapter en permanence. En effet, dans ces espaces resserrés et moins profonds que la haute mer, soit les difficultés de navigation imposent des limitations de vitesse, voire de tonnages, soit les volumes en transit y rendent la navigation hasardeuse et beaucoup plus lente.... -

ÉOLIEN OFFSHORE

- Écrit par Philippe BRUYERRE

- 3 481 mots

- 7 médias

...comme en France, la pêche est interdite dans la zone des éoliennes, mais la pratique des pêcheurs n’a été que peu affectée par ces installations. Pour la navigation maritime et aérienne, les mesures de sécurité sont classiques (balisage, inscription sur les cartes nautiques), mais rien ne pourra empêcher... - Afficher les 11 références

Voir aussi

- SÉCURITÉ

- DÉRIVE, marine

- ÉPHÉMÉRIDES

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- LONGITUDE & LATITUDE TERRESTRES

- JONQUE

- POSITION, géodésie et navigation

- CLIPPER

- BOUTRE

- COQUE, technologie

- NAVALE CONSTRUCTION

- COUFFE

- BATEAU ROND

- DRAKKAR

- COGGE

- CARAVELLE, navire

- CARAQUE

- DUPUY DE LÔME STANISLAS HENRI LAURENT (1816-1885)

- POINT, marine

- VAISSEAU, navire

- PIROGUE

- KNARR

- NEF, navire

- GALÈRE

- LOCH, marine

- JOUFFROY D'ABBANS CLAUDE FRANÇOIS marquis de (1751-1832)

- ESTIME, navigation

- COMPAS

- SEXTANT

- MARINE HISTOIRE DE LA

- VOILES

- TRIÈRE

- GRÉEMENT

- CHRONOMÉTRIE

- HEURE

- RADIOGONIOMÉTRIE

- RADIONAVIGATION

- POLYNÉSIENS

- PAQUEBOT

- ROUTES MARITIMES

- OCTANT

- NAVIGATION ASTRONOMIQUE

- CAP HORN

- MAGNÉTIQUE COMPAS