MICROSCOPIE

Microscopies de champ proche

Les années 1980 ont vu la naissance et le développement de la microscopie de champ proche, encore appelée microscopie à sonde locale, avec, notamment, les succès du microscope à effet tunnel et du microscope à force atomique. Avec ces nouveaux instruments, l'objet est analysé point par point par balayage d'une sonde locale, une pointe très effilée, placée à quelques distances atomiques de sa surface. L'image obtenue est une cartographie d'une grandeur physique caractéristique de l'objet sondé. Ces nouveaux microscopes sont caractérisés par l'absence d'une optique de transmission ; ils échappent donc aux limitations inhérentes à ces composants optiques.

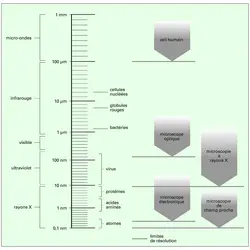

En configuration de champ proche, l'amplitude de la grandeur physique détectée décroît fortement quand la sonde s'éloigne de l'échantillon. Cela assure un excellent pouvoir de résolution à ce type de microscopie. En particulier, cela permet d'échapper au critère de Rayleigh, lié, lui, à la propagation, et de percevoir des détails de dimension bien inférieure à la longueur d'onde du rayonnement utilisé. L'image possède donc une très haute résolution, car la détection s'effectue très près du lieu d'émission, et c'est la taille utile de la sonde locale qui fixe la résolution. L'image peut ainsi révéler, selon l'interaction choisie, soit une topographie de la surface, soit une cartographie électronique, chimique, magnétique ou optique.

Microscopie par effet tunnel

C'est la réalisation, en 1982, d'une expérience, prévue dès la fin des années 1920 comme la conséquence de la mécanique quantique, qui est à l'origine du développement de ces nouvelles microscopies. Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, deux chercheurs des laboratoires I.B.M. Zürich, observent une manifestation directe de l'effet tunnel : un courant d'électrons entre deux électrodes métalliques séparées de quelques nanomètres dans le vide. Ils mesurent la dépendance exponentielle du courant en fonction de la distance qui sépare les électrodes.

Un microscope à balayage (le microscope à effet tunnel) sera développé à la suite de ce succès. Son principe est fondé sur le contrôle d'un courant qui s'établit entre une fine pointe métallique (sonde locale) et la surface d'un échantillon (située à quelques distances atomiques) grâce à l'effet tunnel. C'est le démarrage d'une microscopie nouvelle pour l'étude de matériaux conducteurs ou semi-conducteurs. Son essor a été grandement facilité par les connaissances déjà acquises en physique des surfaces. En quelques années, ces nouvelles microscopies conduisent à une vision nouvelle des surfaces, dans l'espace réel, à l'échelle atomique, qui répond ainsi à la quête des physiciens, métallurgistes et chimistes, et suscite l'intérêt des biologistes. L'intense activité autour de cette nouvelle instrumentation est aussi liée aux applications possibles dans le domaine des nanotechnologies. Les inventeurs de cette nouvelle microscopie, G. Binnig et H. Rohrer, ont reçu en 1986 le prix Nobel de physique.

Principe, réalisation et fonctionnement du microscope

L' effet tunnel est une conséquence de la dualité onde-corpuscule. Il se manifeste lorsqu'une particule doit traverser une région de l'espace, appelée barrière de potentiel, où son énergie totale est inférieure à son énergie potentielle. La traversée par effet tunnel de cette région, interdite au sens de la mécanique classique, est possible si la fonction d'onde associée à la particule s'étend sur des dimensions comparables à celles de la barrière à franchir.

Dans le cas du microscope fondé sur ce principe, la barrière est l'espace vide (de quelques dixièmes de nanomètre) qui existe entre l'échantillon[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Christian COLLIEX : directeur de recherche au C.N.R.S., responsable du groupe microscopie électronique, analytique et quantitative du laboratoire de physique des solides, Orsay

- Jean DAVOUST : directeur de recherche deuxième classe au C.N.R.S., responsable de l'équipe transport membranaire et fonctions lymphocytaires

- Étienne DELAIN : directeur de recherche au C.N.R.S., responsable du laboratoire de microscopie cellulaire et moléculaire de l'Institut Gustave-Roussy, Villejuif

- Pierre FLEURY : directeur honoraire de l'Institut d'optique théorique et appliquée de Paris, professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers

- Georges NOMARSKI : directeur de recherche au C.N.R.S., Institut d'optique d'Orsay, professeur à l'Institut d'optique, responsable du laboratoire de microscopie, université de Paris-XI, Orsay.

- Frank SALVAN : professeur à la faculté des sciences de Luminy, université d'Aix-Marseille, directeur du laboratoire de physique des états condensés

- Jean-Paul THIÉRY : maître de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Christian COLLIEX, Jean DAVOUST, Étienne DELAIN, Pierre FLEURY, Georges NOMARSKI, Frank SALVAN et Jean-Paul THIÉRY. MICROSCOPIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

MICROSCOPE, en bref

- Écrit par Danielle FAUQUE

- 264 mots

Il est difficile de dater avec précision la naissance du microscope. En 1615, Galilée (1564-1642) utilise un instrument à deux lentilles pour observer de petits objets et, en 1625, l'Accademia dei Lincei, à Rome, propose le mot microscopium. Les premiers microscopes présentent de graves...

-

MICROSCOPIE DU VIVANT

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 190 mots

- 1 média

L'essor de l'anatomie microscopique à partir du xviie siècle a suivi l'invention d'instruments d'optique comportant des lentilles de verre qui permettent d'obtenir des images très agrandies en observant, à travers elles, de petits objets.

Les premiers naturalistes...

-

BACTÉRIOLOGIE

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Michel DESMAZEAUD, Didier LAVERGNE, Daniel MAZIGH

- 18 329 mots

- 11 médias

C'est alors qu'apparaissent les premiers microscopes ; grossissant très peu au début, formés d'une seule lentille, ce sont plutôt de fortes loupes ; peu à peu ils se perfectionnent, et aboutissent au dispositif actuellement utilisé qui combine plusieurs lentilles. -

BINNIG GERD KARL (1947- )

- Écrit par Bernard PIRE

- 230 mots

Né le 20 juillet 1947 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),Gerd Karl Binnig y fit ses études à l'université Goethe et obtint son doctorat en 1978. Immédiatement engagé par le laboratoire de recherche I.B.M. de Roschliken, près de Zurich, il travailla avec Heinrich Rohrer à la mise...

-

CANCER - Immunothérapie

- Écrit par Emmanuel DONNADIEU

- 5 131 mots

- 5 médias

...lymphocytes T sont des cellules très mobiles dans les tissus date d’une dizaine d’années seulement. C’est grâce à l’utilisation d’une nouvelle technique de microscopie, la microscopie biphotonique, que trois équipes américaines sont parvenues en 2002 à visualiser le comportement dynamique des lymphocytes T... -

CHARBON - Géologie

- Écrit par Robert FEYS

- 2 750 mots

- 3 médias

Mais la structure intime du charbon est restée longtemps mystérieuse ; c'est qu'on ne pouvait l'étudier au microscope suivant les techniques habituelles de la science des roches, une lame mince de houille restant opaque quelle que soit sa finesse. L'idée d'observer, par réflexion, au microscope métallographique,... - Afficher les 22 références

Voir aussi

- MATÉRIAUX SCIENCE DES

- FOCALISATION, physique

- ABSORPTION, physique

- CHAMP ÉLECTRIQUE

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- TENSION ÉLECTRIQUE ou DIFFÉRENCE DE POTENTIEL ÉLECTRIQUE

- OBSERVATION

- IONISATION

- POUVOIR DE RÉSOLUTION

- INDICE DE RÉFRACTION

- MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

- COURANT ÉLECTRIQUE

- MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE

- MICROSCOPIE CONFOCALE

- MICROSCOPIE DE FLUORESCENCE

- MICROSCOPIE À CONTRASTE DE PHASE

- MICROSCOPIE À CONTRASTE INTERFÉRENTIEL

- MICROSCOPIE DE CHAMP PROCHE

- MICROSCOPIE À EFFET TUNNEL

- MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE

- MICROSCOPIE OPTIQUE DE CHAMP PROCHE

- MICROSCOPIE IONIQUE À EFFET DE CHAMP

- OUVERTURE NUMÉRIQUE, microscopie

- FLUOROCHROMES ou FLUOROPHORES

- SONDE LOCALE, microscopie

- HYBRIDATION IN SITU

- MICROSCOPIE À FORCE MAGNÉTIQUE

- MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE EN TRANSMISSION

- AUTORADIOGRAPHIE ou RADIOAUTOGRAPHIE

- OBJECTIF, optique

- DIFFRACTION ÉLECTRONIQUE

- APLANÉTISME

- FOYER, optique

- FOCALE DISTANCE

- GRANDISSEMENT, optique

- ABERRATION CHROMATIQUE

- FILTRAGE OPTIQUE

- LENTILLES, optique

- OPTIQUE INSTRUMENTALE

- GROSSISSEMENT, optique

- CHAMP, optique instrumentale

- ABERRATIONS, optique

- IMAGES OPTIQUES

- DIFFRACTION DE LA LUMIÈRE

- CONTRASTE DE PHASE

- ÉMISSION, physique

- ABERRATION SPHÉRIQUE

- FLUORESCENCE

- FIXATION, histologie

- OCULAIRE

- AIRY TACHE D'

- FOND NOIR, optique instrumentale

- POLARISATION DE LA LUMIÈRE

- CRISTALLOGRAPHIE

- DIFFRACTION PAR LES CRISTAUX

- BARRIÈRE DE POTENTIEL

- DÉFAUTS, cristallographie

- CONTRASTE INTERFÉRENTIEL

- STATIF

- ULTRAMICROSCOPIE

- WEHNELT

- BALAYAGE

- IMMERSION OBJECTIF À

- KÖHLER ÉCLAIRAGE DE

- FRONTALE DISTANCE, optique instrumentale

- BIRÉFRINGENCE

- CONDENSEUR, optique instrumentale

- MICROSCOPE BINOCULAIRE

- CANON À ÉLECTRONS

- CONTRASTE

- CASTAING MICROSONDE DE

- ÉCLAIRAGE

- ÉLECTRONIQUE, science et technique

- NUMÉRATION GLOBULAIRE

- ORGANITES CELLULAIRES

- COLORATION, cytologie

- ANTICORPS

- HISTOLOGIE MOLÉCULAIRE

- CYTOLOGIE ou BIOLOGIE CELLULAIRE

- MICROSCOPES

- IMMUNOHISTOCHIMIE

- SURFACES ANALYSE DES

- IMAGE ENREGISTREMENT & REPRODUCTION DE L'

- AMORPHES MATÉRIAUX

- CRYOFRACTURE

- RHODAMINE

- MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE

- MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION

- LENTILLE MAGNÉTIQUE

- LONGUEUR D'ONDE

- LIMITE DE RÉSOLUTION

- MICROSCOPIE OPTIQUE

- LENTILLES ÉLECTRONIQUES

- OPTIQUE ÉLECTRONIQUE

- MACROMOLÉCULES BIOLOGIQUES

- PROFONDEUR DE CHAMP

- STRUCTURE CRISTALLINE

- MARQUAGE CHROMOSOMIQUE

- MARQUAGE IMMUNOCYTOLOGIQUE

- IMMUNOFLUORESCENCE

- MARQUAGE, biotechnologie

- PROTÉINES

- DENSITÉ ÉLECTRONIQUE

- DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

- TUNNEL EFFET

- IMAGE ou REPRÉSENTATION TRIDIMENSIONNELLE (3D)