LUMIÈRE

Optique corpusculaire, le photon

Le xixe siècle vit le triomphe de l'optique ondulatoire, qui permettait d'analyser bien des phénomènes liés à la lumière (diffraction, polarisation, etc.), mais certains opposaient encore une résistance.

Le premier d'entre eux est l'effet photoélectrique observé par Hertz en 1887 (l'explication en 1905 vaudra à Einstein son prix Nobel de 1921). Lorsqu'on éclaire un métal, on peut lui arracher des électrons et mesurer un courant électrique si l'on ferme le circuit. Il existe un seuil d'apparition de ce courant, lié, non pas à l'intensité du flux lumineux, mais à la longueur d'onde de la lumière (par exemple λ < 290 nm pour le cuivre, ce qui correspond au domaine de l'ultraviolet). À noter : les cellules photovoltaïques utilisent ce principe pour produire de l'électricité, le métal étant remplacé par des semi-conducteurs à base de silicium.

Le second sujet de discussion de cette fin de xixe siècle est le « corps noir ». Tous les objets chauffés émettent un rayonnement électromagnétique, visible ou non ; plus l'objet est chaud, plus ce rayonnement se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Ce rayonnement – dit thermique – ne dépend pas de la nature de l'objet mais de sa température. Pour appréhender ce phénomène, les physiciens ont imaginé un objet modèle, le « corps noir » : il absorbe toutes les composantes du rayonnement électromagnétique, les convertit en énergie interne et émet de la lumière dont la distribution spectrale est une fonction de sa température (loi de Wien de 1896). Les théories de la thermodynamique classique ne parvenant pas à reproduire cette loi aux courtes longueurs d'onde, le physicien allemand Max Planck fut amené, en 1900, à introduire un outil de calcul : il supposa que l'énergie lumineuse du corps noir ne peut être émise que par paquets (ou éléments d'énergie) et que la quantité d'énergie dans chaque paquet dépend de la longueur d'onde de la lumière.

Einstein franchit le pas en affirmant que ces « paquets », ou quanta, ne sont pas de simples artifices de calcul mais une réalité. La lumière est composée de petits grains d'énergie pure, de masse nulle, qui seront baptisés photons – du mot grec qui signifie lumière – en 1926 par le chimiste américain Lewis. La quantité d'énergie E transportée par chacun de ces petits grains est proportionnelle à la fréquence de la lumière ν (ou inversement proportionnelle à la longueur d'onde λ) : E = hν = hc/λ, où h est la constante de Planck (h=6,626 × 10—34 J.s). De façon très imagée, un « photon violet » (λ = 400 nm) transporte deux fois plus d'énergie qu'un « photon rouge » (λ = 800 nm). L'effet de seuil en longueur d'onde dans l'effet photoélectrique peut ainsi être expliqué et les conséquences pour la compréhension de l'interaction lumière-matière sont considérables.

L'aspect corpusculaire de la lumière peut être directement mis en évidence expérimentalement : on sait aujourd'hui enregistrer l'impact d'un photon unique sur un détecteur. D'autre part, bien qu'ils soient dépourvus de masse, les photons peuvent exercer une pression, dite pression de radiation : on explique ainsi que la queue de poussières des comètes est toujours dirigée du côté opposé au Soleil.

La lumière serait donc à la fois ondulatoire et corpusculaire, l'une ou l'autre des approches étant utilisée pour expliquer tel ou tel phénomène. Au début du xxe siècle furent donc posées les bases de la physique quantique, qui concerne non seulement la lumière, mais également les objets de très petite taille (particules, atomes,...). Le physicien français Louis de Broglie associa une longueur d'onde[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Séverine MARTRENCHARD-BARRA : chargée de recherche au C.N.R.S., Institut des sciences moléculaires d'Orsay, université de Paris-XI

Classification

Pour citer cet article

Séverine MARTRENCHARD-BARRA. LUMIÈRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

NATURE DE LA LUMIÈRE

- Écrit par Bernard PIRE

- 300 mots

Après ses études à Cambridge et un premier poste de professeur à l'université d'Aberdeen, le physicien écossais James Clerk Maxwell (1831-1879) est nommé professeur au King's College de Londres en 1860. C'est là qu'il obtient ses plus célèbres résultats sur l'...

-

A DYNAMICAL THEORY OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD (J. C. Maxwell)

- Écrit par Bernard PIRE

- 336 mots

- 1 média

Le physicien écossais James Clerk Maxwell envoie en octobre 1864 aux Comptes-rendus de la Royal Society de Londres le résumé d'un article intitulé « Une théorie dynamique du champ électromagnétique ». En six pages, le professeur de physique du King's College de Londres propose une théorie qui suppose...

-

ASPECT ALAIN (1947- )

- Écrit par Bernard PIRE

- 1 156 mots

- 1 média

Lauréat du prix Nobel de physique 2022 (avec John Clauser et Anton Zeilinger), le Français Alain Aspect est un spécialiste de l’optique quantique, ce domaine de la physique qui sonde le comportement de la lumière dans des conditions extrêmes où la description classique du rayonnement électromagnétique...

-

ATOME

- Écrit par José LEITE LOPES

- 9 140 mots

- 13 médias

...nouveau, un remarquable développement quand il a montré que la constante h est indispensable à la formalisation de l'effet photo-électrique. D' après Einstein, ce phénomène est explicable si on considère la lumière comme constituée de particules d'énergie, les photons, dont l'énergie... -

ATOMIQUE PHYSIQUE

- Écrit par Philippe BOUYER, Georges LÉVI

- 6 651 mots

- 1 média

L'action mécanique de la lumière sur les objets matériels avait été pressentie dès le début du xviie siècle par Kepler. Il expliquait ainsi que, si la queue des comètes est toujours orientée à l'opposé du Soleil, c'est en raison de la pression exercée par la lumière solaire sur les... - Afficher les 102 références

Voir aussi

- FRÉQUENCE, physique

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- IMPULSION, physique

- PRESSION DE RADIATION

- ABSORPTION, physique

- PROPAGATION DES ONDES

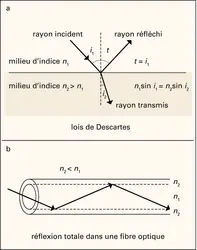

- INDICE DE RÉFRACTION

- CORPS NOIR

- BIOLUMINESCENCE

- LENTILLES, optique

- IMAGES OPTIQUES

- LUMIÈRE BLANCHE

- OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

- DIFFRACTION DE LA LUMIÈRE

- MIRAGE

- FIBRES OPTIQUES

- MICHELSON-MORLEY EXPÉRIENCE DE

- ÉMISSION, physique

- INCANDESCENCE

- FLUORESCENCE

- DOPPLER-FIZEAU EFFET

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- RAYONS LUMINEUX

- RÉSEAU, optique

- DESCARTES LOIS DE

- POLARISATION CIRCULAIRE

- ELLIPTIQUE POLARISATION

- YOUNG FRANGES DE

- RAYLEIGH DIFFUSION DE

- POLARISATION DE LA LUMIÈRE

- POLARISEUR, optique

- PHOSPHORESCENCE

- HUYGENS PRINCIPE DE

- EXCITATION, physique

- ÉLECTROLUMINESCENCE

- CHIMILUMINESCENCE

- DIFFRACTION PAR LES CRISTAUX

- PHOTOLUMINESCENCE

- WIEN LOIS DE

- THERMOLUMINESCENCE

- ÉMISSION STIMULÉE ou ÉMISSION INDUITE

- TEMPÉRATURE

- VITESSE DE LA LUMIÈRE

- NIVEAU, physique atomique

- RÉFLEXION, physique

- RELATIVITÉ RESTREINTE

- DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

- LONGUEUR D'ONDE

- SPECTRE, optique

- RAYONNEMENT THERMIQUE

- SPECTRE D'ABSORPTION

- SPECTRE D'ÉMISSION

- DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE