JUPITER, planète

Les anneaux

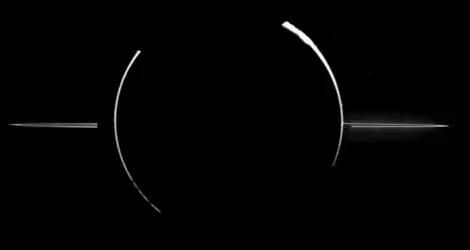

Les anneaux de Jupiter ont été découverts le 4 mars 1979 par les caméras de la sonde Voyager-1 ; la densité de ces anneaux paraît environ un milliard de fois plus faible que celle des anneaux de Saturne, ce qui explique que, situés très près du disque brillant de la planète, ils n'aient jamais été observés auparavant depuis la Terre : leur détection est aussi difficile que le repérage à grande distance d'une faible bougie située à côté d'un puissant phare marin. Si l'on effectue des observations dans l'infrarouge à une longueur d'onde de 2,2 micromètres (le méthane, abondant dans l'atmosphère de Jupiter, est alors quasi opaque), le rapport luminosité des anneaux sur luminosité de la planète est fortement augmenté et les anneaux peuvent être détectés depuis la Terre, ce qui a été accompli cinq jours après leur découverte par Voyager-1. Cette découverte a permis d'expliquer pourquoi, lors de son survol de Jupiter cinq ans auparavant, Pioneer-11 avait observé à certaines distances de la planète des variations brusques dans le nombre de particules chargées en orbite autour de Jupiter ; certains scientifiques avaient alors émis l'hypothèse que Jupiter possédait des satellites non encore découverts ou des anneaux aux endroits où le nombre de particules de haute énergie décroissait ; cinq ans plus tard, cette hypothèse était vérifiée !

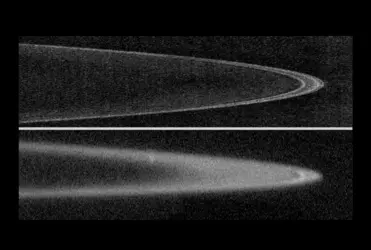

La découverte des anneaux de Jupiter, survenant deux ans après celle des anneaux d'Uranus, montrait que l'existence d'anneaux autour des planètes géantes était naturelle. Comme ceux de Saturne et d'Uranus, les anneaux de Jupiter possèdent des bords nets et des satellites proches ; cependant, ils sont beaucoup plus ténus et bien différents. On ne connaît ni la taille ni la nature des particules de cet anneau : situées à l'intérieur de la magnétosphère de Jupiter, elles sont probablement chargées. On peut distinguer quatre composantes : un anneau brillant d'environ 6 000 kilomètres de largeur est prolongé vers l'extérieur par un bord très brillant d'environ 800 kilomètres de largeur. Vers l'intérieur, du matériau plus dispersé s'étend jusqu'au sommet des nuages de Jupiter ; un halo très ténu enveloppe le tout.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BOISCHOT : astronome titulaire à l'Observatoire de la Côte d'Azur

- André BRAHIC : professeur de classe exceptionnelle à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot

- Daniel GAUTIER : directeur de recherche au C.N.R.S., astronome à l'Observatoire de Meudon

- Guy ISRAËL : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Pierre THOMAS : professeur de géologie à l'École normale supérieure de Lyon

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

André BOISCHOT, André BRAHIC, Universalis, Daniel GAUTIER, Guy ISRAËL et Pierre THOMAS. JUPITER, planète [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EXPLORATION DES PLANÈTES GÉANTES - (repères chronologiques)

- Écrit par James LEQUEUX

- 851 mots

Janvier 1610 Galilée découvre les quatre plus gros satellites de Jupiter, qu'il nomme « astres médicéens », et que nous appelons aujourd'hui satellites galiléens : il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1656 Christiaan Huygens présente sa découverte du plus gros...

-

SURVOL DE JUPITER PAR LES SONDES VOYAGER

- Écrit par James LEQUEUX

- 209 mots

- 2 médias

Lancées en 1977, les deux sondes spatiales Voyager de la N.A.S.A. survolent Jupiter en 1979 : Voyager-1 le 5 mars, Voyager-2 le 9 juillet, à des distances minimales de 206 700 kilomètres et 570 000 kilomètres du sommet des nuages, respectivement. Mettant à profit le champ gravitationnel de la planète...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ, Claude FROESCHLÉ, Patrick MICHEL

- 10 700 mots

- 13 médias

...américain Daniel Kirkwood, qui les a découvertes en 1867), qui correspondent à des orbites dont la période de révolution est en rapport simple avec celle de Jupiter (1/3, 2/5, 3/7 et 1/2). En revanche, la ceinture extérieure, comprise entre 3,3 et 5,2 ua, est pratiquement dépeuplée, et l'on observe cette fois... -

ASTROLOGIE

- Écrit par Jacques HALBRONN

- 13 311 mots

...imposer, depuis le Moyen Âge, un modèle défendu par un Albumasar et, à sa suite, un Pierre d'Ailly (xve s.), constitué du cycle des conjonctions de Jupiter et de Saturne, qui se rejoignent tous les vingt ans. En tenant compte du fait que ces conjonctions se succèdent selon la structure d'un triangle,... -

COMÈTES

- Écrit par Myriam DÉTRUY

- 4 347 mots

- 7 médias

...été immatriculée D/1993 F2 (Shoemaker-Levy). C'est la neuvième qui porte leur nom, et celle-ci a pour particularité d’avoir été capturée par la planète Jupiter, autour de laquelle elle a tourné en s’en rapprochant depuis les années 1970. Un passage à moins de 50 000 kilomètres de la surface en 1992 l'a... -

ÉCLIPSES

- Écrit par Bruno MORANDO

- 2 360 mots

- 9 médias

Cependant, des éclipses d'autres corps du système solaire présentent toujours de l'intérêt. Ainsi, les quatre gros satellites de Jupiter découverts par Galilée en 1610 s'éclipsent quand ils passent dans le cône d'ombre projeté par la planète géante. En étudiant le décalage observé entre l'instant... - Afficher les 24 références

Voir aussi

- ABONDANCE DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES, astronomie

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- CONVECTION ou CONVEXION

- SUPERNOVAE

- ASTROPHYSIQUE

- CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE

- TOURBILLONS

- CHAMP GRAVITATIONNEL

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- COSMIQUES RAYONS

- GALILEO, sonde spatiale

- PLASMAS

- ÉTHANE

- PHOSPHINE (phosphure d'hydrogène)

- SATELLITES NATURELS

- HÉLIUM

- PIONEER, sondes spatiales

- TEMPÉRATURE

- NOYAU, géophysique

- CRATÈRES D'IMPACT

- ROTATION, astronomie

- GÉOLOGIE EXTRATERRESTRE

- ATMOSPHÈRE, chimie

- SATELLITES GALILÉENS

- VOYAGER, sondes spatiales

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- AMALTHÉE, satellite

- IO, satellite

- EUROPE, satellite

- GANYMÈDE, satellite

- CALLISTO, satellite

- GRANDE TACHE ROUGE

- NÉBULEUSE PRIMITIVE

- ACCRÉTION, astrophysique

- ONDE SOLITAIRE ou SOLITON

- ORBITE, mécanique céleste

- MODÉLISATION

- ANNEAUX PLANÉTAIRES

- RÉVOLUTION, mécanique céleste

- SONDES SPATIALES

- HYDROGÈNE MÉTALLIQUE