LULLY JEAN-BAPTISTE (1632-1687)

Un compositeur accompli

Lully est par ailleurs un maître de l'orchestre. À l'écriture encore un peu raide, mais d'une grande clarté, de ses ballets, il substitue peu à peu une construction beaucoup plus variée, où se juxtaposent l'écriture à cinq parties de l'orchestre et des passages concertants à trois voix, hérités de la tradition concertante italienne. Il développe par moments une écriture évocatrice (sommeil de Renaud dans Armide, symphonies guerrières ou pastorales). Il a sinon créé, du moins réglé l' ouverture à la française (lent et pointé, vif et fugué, avec souvent reprise d'un mouvement lent) et donné à la passacaille ou à la chaconne une extension remarquable, faisant d'elles, par leur dimension et leur richesse inventive, les premières grandes pages symphoniques.

L'influence de Lully a été considérable. Joué en France jusqu'à la fin du xviiie siècle, le cadre de la tragédie lyrique fixé par lui restera pratiquement inchangé jusqu'à Gluck. La forme de l'ouverture à la française se répandra sur toute l'Europe, jusqu'à Telemann et Bach. Ses disciples, tel Georg Muffat, exporteront la manière de « l'incomparable M. de Lully ».

Bien que ses fonctions n'aient pas comporté la composition d'œuvres religieuses, Lully est également l'auteur de grands motets (Miserere, 1664 ; Te Deum, 1677 ; De Profundis, 1683 ; Dies irae...) où se fixe le genre déjà élaboré par Henry Du Mont et Pierre Robert. Lully s'y montre moins original, mais non moins inspiré. Une série de petits motets à deux et trois voix, plus intimes et d'une écriture plus italienne (bien que composés, semble-t-il, à la fin de sa vie), élargissent encore la palette du compositeur préféré de Louis XIV.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe BEAUSSANT : directeur de l'Institut de musique et danse anciennes de l'Île-de-France, conseiller artistique du Centre de musique baroque de Versailles

Classification

Pour citer cet article

Philippe BEAUSSANT. LULLY JEAN-BAPTISTE (1632-1687) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALCESTE (J.-B. Lully)

- Écrit par Christian MERLIN

- 285 mots

- 1 média

En 1671, Jean-Baptiste Lully donne avec Molière, Pierre Corneille et Philippe QuinaultPsyché, une tragédie-ballet qui annonce un genre nouveau, la tragédie lyrique, auquel Alceste, ou Le triomphe d'Alcide, créé à l'Académie royale de musique de Paris le 19 janvier 1674, va conférer...

-

BALLET

- Écrit par Bernadette BONIS, Pierre LARTIGUE

- 12 613 mots

- 20 médias

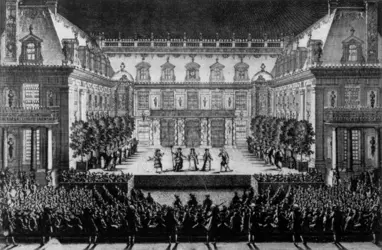

...Plaisirs de l'île enchantée. Toute la vie de Louis XIV devient alors un ballet : à Versailles, il se lève, il dîne et reçoit au son des musiques de Lully. Pour atteindre la beauté mesurée, composée, classique, il fonde en 1661 l' Académie royale de danse. C'est un échec, mais le rôle de son maître... -

CAMBERT ROBERT (1628 env.-1677)

- Écrit par Universalis

- 216 mots

-

CHARPENTIER MARC ANTOINE (1643-1704)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 1 971 mots

L'un des compositeurs français les plus prestigieux du xviie siècle, Marc Antoine Charpentier, surnommé « le phénix de France » par ses contemporains, est, avec Michel Richard Delalande, le plus grand maître de la musique sacrée, notamment dans le petit motet tel qu'il s'épanouit avant...

-

COMÉDIE-BALLET

- Écrit par Philippe BEAUSSANT

- 732 mots

- 1 média

L'histoire de la comédie-ballet est fort courte : onze ans à peine, 1661-1672. Elle naît, en apparence, par hasard : lors de la fête de Vaux donnée par Fouquet (août 1661), afin de donner aux danseurs le temps de se changer entre les « entrées » du ballet, on intercale...

- Afficher les 18 références

Voir aussi