CINÉMA HISTOIRE DU

Articles

-

CINÉMA (Aspects généraux) - Histoire

- Écrit par Marc CERISUELO, Jean COLLET, Claude-Jean PHILIPPE

- 21 694 mots

- 41 médias

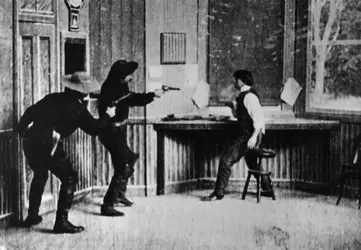

La première projection du cinématographe Lumière a lieu le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Le nouvel art puisera abondamment dans le trésor dramatique aussi bien théâtral que romanesque, du xixe siècle finissant. Il lui empruntera sa puissance d'évocation...

-

ACTORS STUDIO

- Écrit par Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

- 1 432 mots

- 1 média

L’Actors Studio a été fondé en 1947 par Elia Kazan, Cheryl Crawford, et Robert Lewis. Après les avoir rejoints en 1948, Lee Strasberg en est devenu le directeur artistique et la figure centrale jusqu’à sa mort, en 1982.

Il s’agit au départ d’un laboratoire de comédiens, c’est-à-dire d’un...

-

AFRO-AMÉRICAIN CINÉMA

- Écrit par Raphaël BASSAN

- 6 876 mots

- 3 médias

Le cinéma afro-américain occupe une place à part à l’intérieur des productions ethniques qui ont souvent permis d’exprimer les fluctuations du rêve du melting-pot, encouragé ou rejeté selon la nature des crises qui secouaient la société. Diverses tentatives de définition en ont été proposées : James... -

ALLEMAND CINÉMA

- Écrit par Pierre GRAS, Daniel SAUVAGET

- 10 274 mots

- 7 médias

Tout au long des années 1890, dans le monde entier, ingénieurs, photographes, bricoleurs cherchent à donner le mouvement aux images. Une compétition a lieu en Europe en vue de la projection sur écran d'« images animées ». Max Skladanowsky et son frère Emil parviennent en 1895 à tourner de brèves ... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Cinéma

- Écrit par N.T. BINH

- 3 446 mots

- 4 médias

L'un des problèmes séculaires du cinéma britannique est sa rivalité complice, sa relation d'amour-haine avec Hollywood. Dès les années 1910, le cinéma américain impressionne le public anglais, phénomène qui s'accentuera avec le parlant, grâce à la langue qui leur est commune, et malgré les efforts... -

ART COLONIAL

- Écrit par Véronique GERARD-POWELL, Alexis SORNIN

- 8 370 mots

- 2 médias

Des représentants des frères Lumière organisent la première séance cinématographique à Bombay le 7 juillet 1896 en projetant notamment l'Arrivée d'un train à La Ciotat et Sortie d'usine. Dhundiraj Govind Phalke est crédité de la première production indienne avec son film ... -

ARZNER DOROTHY (1897?- 1979)

- Écrit par Universalis

- 718 mots

La cinéaste américaine Dorothy Arzner fut la seule femme à diriger des longs-métrages dans les studios d'Hollywood dans les années 1930. De 1927 à 1943, elle réalisa ainsi dix-sept films, dont Christopher Strong (1933, La Phalène d'argent) et Dance, Girl, Dance (1940), deux œuvres...

-

CALLIGRAPHISME

- Écrit par Jean A. GILI

- 936 mots

- 2 médias

Au début des années 1940 se développe dans le cinéma italien un mouvement de grande attention à la forme auquel on donne, par référence à la belle écriture des manuscrits enluminés, le nom de « calligraphisme ». Ce mouvement touche des cinéastes comme Mario Soldati (Piccolo Mondo antico...

-

CANNES FESTIVAL DE

- Écrit par Philippe d' HUGUES

- 2 134 mots

- 6 médias

Tout a commencé à cause de Venise et de sa biennale, premier festival cinématographique mondial créé en 1932. Après quelques belles années, l'influence de Mussolini et de son encombrant allié allemand y étant devenue envahissante, Français, Britanniques et Américains décidèrent de créer un autre festival,... -

CAVALCANTI ALBERTO (1897-1982)

- Écrit par Gérard LEGRAND

- 571 mots

Né Alberto De Almeida-Cavalcanti à Rio de Janeiro, ce jeune esthète, qui a fait en Suisse des études de droit et d'architecture, se mêle à l'avant-garde parisienne des « années folles », collaborant avec Fernand Léger et Mallet-Stevens aux décors de L'Inhumaine (1923), avec...

-

CENSURE

- Écrit par Julien DUVAL

- 6 228 mots

- 1 média

Très rapidementaprès l'apparition du cinéma, les autorités politiques ont pris des mesures pour prévenir les troubles auxquels les projections de films pouvaient, à leurs yeux, donner lieu. Aux États-Unis comme en Europe, ce sont d'abord les autorités locales qui interviennent dans le cadre de leur... -

CHAPLIN CHARLIE (1889-1977)

- Écrit par Francis BORDAT

- 3 959 mots

- 4 médias

Dès 1914, alors qu'il interprète et en majorité réalise ses trente-cinq premiers films pour la compagnie Keystone de Mack Sennett, Charles Chaplin conquiert une célébrité que peu d'hommes ont connue de leur vivant. Le personnage de Charlot, qui apparaît dans sa deuxième bande, Charlot...

-

CIMENT MICHEL (1938-2023)

- Écrit par Christian VIVIANI

- 841 mots

Le critique et historien du cinéma français Michel Ciment est né le 26 mai 1938 à Paris dans une famille d’émigrés juifs ayant fui la Hongrie de l’amiral Horthy. Son père, plisseur, travaillait avec sa femme pour les grandes maisons de mode parisiennes et échappa de justesse à la rafle du Vel’ d’Hiv’...

-

CINÉMA (Aspects généraux) - La cinéphilie

- Écrit par Marc CERISUELO

- 4 018 mots

Sile mouvement est principalement français, on aurait tort de le circonscrire, comme par réflexe, aux seules années 1950, de la deuxième série de La Revue du cinéma (1946-1949), de la fondation des Cahiers du cinéma (1951) ou de Positif (1952) à la grande époque du Mac Mahon ou du Nickel Odéon.... -

CINÉMA (Aspects généraux) - Les cinémathèques

- Écrit par Jean-Pierre JEANCOLAS

- 4 505 mots

Le terme de cinémathèque est apparu au milieu des années 1930. Depuis, il n'a cessé de se brouiller. Dans les premières décennies du septième art, né comme spectacle à la fin de 1895, identifié comme art autour de 1910, la proposition de faire du cinéma un objet de collection ne pouvait que relever...

-

CINÉMA (Cinémas parallèles) - Le cinéma d'avant-garde

- Écrit par Raphaël BASSAN

- 11 445 mots

- 3 médias

Le cinéma d’avant-garde n’est pas une école. On hésite à écrire que c’est un genre cinématographique, quoiqu’adopter ce terme comme hypothèse de travail permette de le circonscrire plus facilement. Le cinéma d’avant-garde s’est d’abord défini « contre » : contre le cinéma traditionnel, littéraire,...

-

CINÉMA (Cinémas parallèles) - Le cinéma documentaire

- Écrit par Guy GAUTHIER, Daniel SAUVAGET

- 5 408 mots

- 2 médias

L'origine du mot « documentaire » est incertaine. On peut noter son emploi dans des articles restés célèbres, mais sa première apparition en tant que substantif pour désigner une catégorie de films n'a pas été localisée avec précision. Ce n'est qu'avec l'apparition de ...

-

CINÉMA (Cinémas parallèles) - Le cinéma d'animation

- Écrit par Bernard GÉNIN, André MARTIN

- 17 657 mots

- 6 médias

Dès 1905, Segundo de Chomon utilise le film et une caméra à manivelle (qui ne permet pas encore d'isoler des images uniques) en animant des lettres et des motifs dessinés par groupes de trois à huit images. L’art de l’animation ne naîtra qu’à partir du moment où l’on pourra filmer image par image, en... -

CINÉMA (Réalisation d'un film) - Mise en scène

- Écrit par Joël MAGNY

- 4 776 mots

- 10 médias

Dans le vocabulaire courant, les termes « metteur en scène », « réalisateur » et « cinéaste » sont synonymes et interchangeables. Pourtant, si l'on s'en tient aux définitions, les deux notions sont bien différentes. Réaliser, pour le dictionnaire Robert, c'est « faire exister à titre de réalité concrète...

-

CINÉMA (Réalisation d'un film) - Photographie de cinéma

- Écrit par Joël MAGNY

- 4 334 mots

- 6 médias

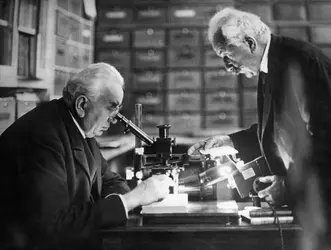

Aux tout premiers temps du cinéma, le réalisateur ne se distinguait nullement de l'opérateur, celui qui effectuait physiquement la prise de vues. Louis Lumière tourna lui-même les premiers films Lumière. Mais, dès que l'entreprise cinématographique Lumière devint une véritable firme commerciale,...

-

LE CINÉMA AMÉRICAIN DES ANNÉES 70 (J.-B. Thoret)

- Écrit par Marc CERISUELO

- 948 mots

- 1 média

Le cinéma américain des années 1970 occupe une position paradoxale dans l'histoire du septième art. Proche de nous, il marque l'entrée en lice d'une génération prestigieuse qui, de Martin Scorsese à Brian De Palma, en passant par Francis Ford Coppola ou Steven Spielberg, a profondément...

Médias