BRÜCKE DIE

Principaux membres du groupe

La vie de Kirchner (1880-1938) est jalonnée de rencontres artistiques qui sont autant de points de départ et d'appui pour le groupe. Il fit une première découverte, celle de Dürer et des gravures anciennes, au musée de Nuremberg, en 1898, date de ses premières xylographies, ce mode favori de la Brücke où elle excellera. En 1901, à son arrivée à Dresde, a lieu l'exposition d'estampes japonaises chez Arnold. À Munich, où il étudie la peinture en 1903-1904, Kirchner voit l'exposition néo-impressionniste, si l'on en juge par ses peintures pointillistes de l'époque. Van Gogh – seule influence incontestée par le groupe –, Gauguin, Cézanne y sont exposés, quelques Matisse aussi. À Dresde, il fit la rencontre de Kandinsky, venant de Paris, et importateur du fauvisme. L'art de Kirchner évolue en effet à cette époque et, à sa suite, celui de ses compagnons. Kirchner découvre les sculptures des îles Palaos et d'Afrique, au musée ethnographique de Dresde, en 1904. Le peintre norvégien Munch, connu très tôt, est aussi un point d'appui. Ainsi confirmé dans sa voie, Kirchner, parti à Berlin en 1911, atteindra son apogée en 1912. Un style neuf et personnel anime un même matériau thématique, scènes de nature, de rue, de danse et de cirque. Style d'un maniérisme accentué par des formes étirées, un dessin spasmodique fait de hachures croisées, des couleurs symboliques ; style traducteur d'un imaginaire érotico-macabre à l'approche de la déclaration de la Première Guerre mondiale.

Poète à ses débuts, étudiant en architecture en 1904-1905, puis employé dans un bureau d'architecture à Dresde, Heckel (1883-1970) choisit, pour les premières expositions, un atelier dans un ancien magasin, que le groupe occupait l'hiver. Les étés 1907-1909, passés au bord de la mer du Nord ou du lac de Moritzburg (près de Dresde), permettent de réaliser une des vocations de la Brücke : intégrer l'être humain, le nu dans la nature. De 1910 à 1913, l'influence croissante de l'art primitif, conjuguée avec celle du cubisme, sert l'expression d'une ferveur de sentiment, allié à la sobriété constructive. Une composition anguleuse dans un espace fermé, un dessin aigu, des coulées de couleurs claires donnent à des scènes quotidiennes un sens symbolique lié au sentiment du malheur humain, et caractérisent la période berlinoise de Heckel.

Encore étudiant, Schmidt-Rottluff (1884-1976) initie la Brücke à la lithographie et apprend lui-même la gravure sur bois dont naîtra son chef-d'œuvre. Il expose à la Nouvelle Sécession en 1910, à Berlin où il se fixe en 1911. Lors d'un été en Norvège, il est stimulé par le fauvisme. Il recherche une simplification monumentale et de forts contrastes colorés. Chez ce romantique mystique, l'inspiration primitive prend valeur de projection dans un autre univers.

Pechstein (1881-1955) est le seul à avoir reçu une formation académique. Il vient à Dresde en 1900 et, en 1906, rejoint la Brücke qui l'initie aux techniques de la gravure. Un séjour à Paris en fait un importateur du fauvisme. Dès 1908 à Berlin, il expose à la Sécession en 1909. « Refusé » en 1910, il fonde avec d'autres peintres la Nouvelle Sécession et le Muim Institut avec Kirchner. Moins expressionniste, il est mieux compris.

Initié à la gravure sur bois au temps de sa brève association avec la Brücke (1906-1907), Hansen, dit Nolde (1867-1956), s'y distinguera. Les contacts de Dresde le confirment dans sa voie et, farouchement indépendant, il s'oriente vers un art très personnel.

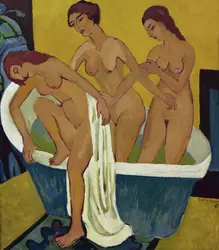

Müller (1874-1930), d'origine tzigane, dit-on, fut la dernière recrue. Sa première grande période créatrice date de son adhésion au groupe dont il adopte le thème de la femme et de la nature. La litho est son mode d'expression favori.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Étiennette GASSER : docteur en sociologie

Classification

Pour citer cet article

Étiennette GASSER. BRÜCKE DIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

FAUVISME

- Écrit par Michel HOOG

- 4 020 mots

- 1 média

...justifier son antériorité, Kirchner n'a pas hésité à antidater des tableaux. En France, on a, pendant longtemps, ignoré presque totalement les peintres de la Brücke et les premières périodes de Kandinsky, de Jawlensky, d'A. Macke ; puis on a, un peu vite, voulu faire découler tout leur art de celui des fauves.... -

HECKEL ERICH (1883-1970)

- Écrit par Gérard LEGRAND

- 194 mots

L'un des fondateurs du mouvement Die Brücke en 1905, ce jeune architecte passionné de Nietzsche s'avère d'emblée moins violent, plus mélancolique que Kirchner et Schmitt-Rottluf. Si dans ses premiers paysages (Chevaux dans un pré, 1908, Landsmuseum, Münster) Heckel n'emploie...

-

EXPRESSIONNISME

- Écrit par Jérôme BINDÉ, Lotte H. EISNER, Lionel RICHARD

- 12 621 mots

- 10 médias

Tel est l'état d'esprit qui incite quelques mois plus tard, le 7 juin 1905, quatre étudiants en architecture à l'École technique supérieure de Dresde à s'associer en une communauté d'avant-garde, baptisée Die Brücke, ou Le Pont : Fritz Bleyl (1880-1966), Erich Heckel... -

KIRCHNER ERNST LUDWIG (1880-1938)

- Écrit par Lionel RICHARD

- 2 172 mots

- 6 médias

Peintre, graveur et sculpteur allemand, Ernst Ludwig Kirchner fut l'un des principaux animateurs du premier groupe qui fut assimilé ensuite au mouvement expressionniste allemand, Die Brücke, ou Le Pont. Créé en 1905 à Dresde, ce groupe réunit de jeunes peintres qui font le choix d'une...

- Afficher les 10 références

Voir aussi