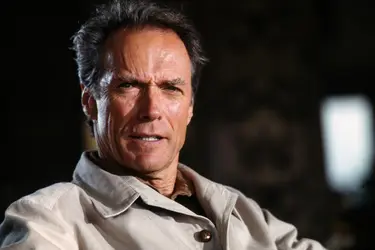

EASTWOOD CLINT (1930- )

Que transmettre ?

Les trois films suivants constituent ce qu’on a appelé une « trilogie de la réconciliation » (mais aussi de la transmission) : Gran Torino (2008), Invictus (2009) et Au-delà (2010). Gran Torino est sans nul doute le plus surprenant des trois dans la trajectoire du cinéaste. Le film s’ouvre et se clôt sur deux enterrements. Celui de l’épouse du héros, Walt Kowalski, et celui de ce dernier. Au début, cet ancien travailleur des usines Ford et vétéran de la guerre de Corée, obligé de vivre dans une maison d’un quartier d’immigrés de Detroit, ne supporte rien de ses voisins, une famille de Chinois hmong, pas plus qu’il n’estime sa propre famille. Au dénouement, des liens se seront tissés entre Walt et la communauté. Gran Torino décrit avec précision, chaleur et humour l’évolution d’un misanthrope taciturne rongé par l’échec avec sa famille et le remords d’une faute commise autrefois en Corée.

Second volet de la trilogie, Invictus est une fable philosophique qui illustre la politique de réconciliation de Nelson Mandela après son arrivée au pouvoir. Eastwood choisit de ne pas entrer dans la complexité de l’histoire sud-africaine ni dans l’existence privée de Mandela. Il privilégie l’optimisme de la ligne droite et claire. Se préoccupant de réparer les blessures passées et de favoriser la naissance d’une « nation arc-en-ciel », Mandela a très vite compris qu’il pouvait utiliser la médiatisation du sport pour rassembler, lors de la Coupe du monde de rugby organisée en 1995 à Johannesburg, Noirs et Afrikaners autour d’une équipe nationale, les Springboks. À l’opposé de la richesse esthétique et morale, de l’ambiguïté qu’il fait habituellement se déployer en cours de récit, Eastwood conduit le spectateur à s’identifier à un personnage exaltant et charismatique avant d’en laisser progressivement percevoir les failles. De fait, le film suscite l’empathie. On admire le jeu de Morgan Freeman dans le rôle de Mandela, mais on regrette le monolithisme trop fade de Matt Damon dans le rôle du capitaine des Springboks. Surtout, les principes de la méthode Mandela, « pardonner, oublier, effacer les conflits », se révèlent difficilement compatibles avec une œuvre dramatique.

La réconciliation des vivants et des morts traverse l’œuvre d’Eastwood, comme on l’a vu avec Pale Rider. Fort logiquement, Au-delà aurait dû constituer à ce titre une interrogation majeure. Les trois personnages centraux ont en effet connu une expérience de la mort. Ils communiquent avec l’au-delà ou tentent de le faire. Malheureusement, le film sombre rapidement dans un mélodrame au terme duquel chacun se réconcilie avec lui-même, avec la moitié perdue ou avec l’être rencontré, qui est peut-être un signe de l’au-delà…

J. Edgar se présente comme un biopic. Pourtant, le film que réalise Clint Eastwood sur le fondateur du FBI, John Edgar Hoover, s’intéresse plus à une énigme qu’il ne cherche à éclairer la biographie d’un personnage historique. À travers le récit de sa vie que J. Edgar Hoover dicte à un journaliste, on assiste à l’auto-construction d’un mythe. Eastwood définit parfois Hoover comme « un survivant », qui a traversé tous les épisodes de l’histoire des États-Unis de 1924 à 1972. Il nous apparaît en effet comme un fantôme largement étranger à l’image qu’il veut donner de lui-même, et surtout se donne à lui-même : « l’homme le plus puissant du monde », aime à rappeler Eastwood. On ne peut s’empêcher de songer à un film plus mythique encore : le Citizen Kane d’Orson Welles, qui ne révèle pas de secrets inédits mais nous laisse devant une explication de la vie du magnat de la presse – le fameux « Rosebud » – aussi simpliste qu’insondable. Le jeu et le maquillage de Leonardo Di Caprio dans le rôle-titre rappellent avec force ceux de Welles dans [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joël MAGNY

: critique et historien de cinéma, chargé de cours à l'université de Paris-VIII, directeur de collection aux

Cahiers du cinéma

Classification

Pour citer cet article

Joël MAGNY. EASTWOOD CLINT (1930- ) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

GRAN TORINO (C. Eastwood)

- Écrit par Christian VIVIANI

- 988 mots

Clint Eastwood a assigné une place particulière à Gran Torino (2008). Il a annoncé que ce serait, irrévocablement, sa dernière prestation en tant qu'acteur. Par ailleurs, le film paraît reprendre la thématique de la justice expéditive telle qu'elle s'exprimait dans L'Inspecteur...

-

MÉMOIRES DE NOS PÈRES et LETTRES D'IWO JIMA (C. Eastwood)

- Écrit par Laurent JULLIER

- 1 196 mots

À compter du 19 février 1945, une bataille de trente-quatre jours opposa dans l'île d'Iwo Jima trois divisions de marines à des soldats japonais cinq fois moins nombreux. Les deux parties en présence savaient que l'île, située à quelque 1 200 kilomètres au sud de Tōkyō, constituerait la base idéale...

-

MILLION DOLLAR BABY (C. Eastwood)

- Écrit par Jean-Pierre JEANCOLAS

- 952 mots

-

MILLION DOLLAR BABY (C. Eastwood), en bref

- Écrit par Arnaud BALVAY

- 275 mots

Million Dollar Baby est un film réalisé par Clint Eastwood. Clint Eastwood s'est d'abord fait connaître en tant qu'acteur (à partir de 1954), notamment pour ses nombreux rôles de cow-boy solitaire (Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars) et de dur à cuire (...

-

CINÉMA (Aspects généraux) - Histoire

- Écrit par Marc CERISUELO, Jean COLLET, Claude-Jean PHILIPPE

- 21 694 mots

- 41 médias

...alterner facilité et profondeur, maîtrise et prise de risque (Crimes et délits, 1989 ; Harry dans tous ses états, 1997 ; Match Point, 2005). Quant à Clint Eastwood, né en 1930, son œuvre récente a su gagner en ampleur tragique (Mystic River, 2003 ; Million Dollar Baby, 2004) sans jamais perdre... -

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Arts et culture) - Le théâtre et le cinéma

- Écrit par Geneviève FABRE, Liliane KERJAN, Joël MAGNY

- 9 328 mots

- 11 médias

...de Michael Cimino (1980), dont l'innovation sur le plan du récit dérouta au point d'en faire le plus gros échec commercial de la période. Clint Eastwood, acteur et réalisateur, joue de la tradition en créant un héros légendaire, baroque et excessif (Josey Wales hors-la-loi, 1976 ; Pale... -

HAGGARD MERLE (1937-2016)

- Écrit par Gérard HERZHAFT

- 808 mots

Merle Haggard fut une des dernières superstars incontestées de la country music. Et ses innombrables disques d'or ne l'ont jamais empêché de dire sans détour ce qu'il pensait. Ses critiques acerbes du Nashville sound – le « son de Nashville », système de production tirant la country...

Voir aussi