ANESTHÉSIE

L'anesthésie locorégionale

L'anesthésie locorégionale est la suspension transitoire de la sensibilité d'un ou de plusieurs territoires corporels, concernés par une intervention chirurgicale, un traitement, un examen. Les techniques d'anesthésie locorégionale ont donc pour but d'interrompre transitoirement la transmission des messages douloureux le long des structures nerveuses, tout en préservant l'état de conscience du patient. Les agents utilisés à cet effet sont appelés anesthésiques locaux.

Anesthésiques locaux

Jusqu'au milieu du xxe siècle, l'anesthésique local le plus efficace a été extrait des feuilles de la « plante divine des Incas », à savoir la coca.

En 1860, à Göttingen, Albert Niemann (1834-1861) isola, à partir d'un extrait de feuilles de coca, un alcaloïde qu'il baptisa cocaïne et qui fut considéré comme un simple stimulant, voisin de la caféine. À Vienne, Carl Koller et Sigmund Freud avaient constaté que les cristaux de cocaïne déposés sur la langue la rendaient insensible. Von Anrep observa, en 1880, que la peau infiltrée de cocaïne était indolore lors d'une piqûre, et proposa l'emploi de la cocaïne comme anesthésique local.

Alfred Einhorn et Richard Willstatter, pharmaciens à l'université de Munich, proposèrent en 1898 un modèle moléculaire pour la cocaïne. Différents analogues furent synthétisés, dont l'Eucaïne®. En 1900, Paul Ehrlich rechercha des analogues de cocaïne utilisables en thérapeutique, comme l'orthoforme ou orthocaïne. En 1902, Ritsert proposa la benzocaïne, sous le nom d'Anesthésine®. Ernest Fourneau, alors directeur de recherches des frères Poulenc à Ivry-sur-Seine, prépara, en 1904, l'amylocaïne, commercialisée sous le nom de Stovaïne® (de l'anglais stove qui signifie « fourneau »).

En 1885, James Leonard Corning (1855-1923) avait démontré que l'effet de la cocaïne était renforcé par un garrottage de la zone irriguée (ainsi le médicament n'est pas éliminé de la zone à anesthésier), ce qui amena Heinrich Braun à proposer la constriction des vaisseaux sanguins par des extraits surrénaliens puis par l'adrénaline. Le contact direct d'une solution de cocaïne avec un tronc nerveux abolit les propriétés fonctionnelles de ce nerf. On avait employé cette technique en obstétrique dès 1900. Fernand Cathelin, anesthésiste français, proposa la voie péridurale qui, contrairement à la voie rachidienne ou intrathécale (mettant en contact le médicament avec le liquide céphalorachidien), plaçait l'anesthésique dans l'espace péridural : l'anesthésie loco-régionale était née.

C'est enfin en Suède que l'histoire des anesthésiques locaux connut son dernier épisode majeur. Holger Ertman, de l'université de Stockholm, étudiant l'isogramine, composé présentant des propriétés anesthésiques, demanda à son élève, Nils Lofgren, de rechercher des dérivés de synthèse plus efficaces. Avec l'aide de Bengt Lundqvist, il isola la lignocaïne ou lidocaïne, expérimentée par L. Goldberg au Karolinska Institutet (Stockholm). Elle fut commercialisée sous le nom de Xylocaïne en 1948 et reste aujourd'hui le plus utilisé des anesthésiques locaux. Depuis, des dérivés voisins, la mépivacaïne (Scandicaïne®) et la bupivacaïne (Marcaïne®) ont été mis sur le marché.

Administration des agents anesthésiants

Les anesthésiques locaux peuvent être administrés au niveau de la moelle épinière, soit directement dans le liquide céphalorachidien par la technique de rachianesthésie, soit autour de la dure-mère par la technique d'anesthésie péridurale.

Ils peuvent aussi être injectés au niveau des plexus ou des troncs nerveux, ou de façon plus distale par infiltration des ramifications nerveuses.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Francis BONNET : professeur d'anesthésie-réanimation

- François CHAST : pharmacien des hôpitaux, chef du service pharmacologie-toxicologie de l'Hôtel-Dieu, Paris

Classification

Pour citer cet article

Francis BONNET et François CHAST. ANESTHÉSIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ANESTHÉSIE : PREMIÈRES DÉMONSTRATIONS

- Écrit par François CHAST

- 243 mots

Le 30 mars 1842, à Jefferson (Georgie, États-Unis), un patient, du nom de John Venables, souffrant d'un abcès au cou, est opéré sans douleur grâce à l'emploi d'éther, par Crawford Long (1815-1878). L'intervention ne sera rapportée que sept ans plus tard.

Le 11 décembre...

-

ACÉTYLÈNE

- Écrit par Henri GUÉRIN

- 5 089 mots

- 6 médias

L'acétylène, qui n'est pas toxique, présente des propriétés anesthésiques. On l'utilise surtout en Allemagne et aux États-Unis (narcylène) en anesthésie générale dans un mélange oxygéné à 30 ou 40 p. 100 au début de l'anesthésie puis à 60-70 p. 100 par la suite. L'anesthésie est... -

ANTISEPSIE ET ASEPSIE

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 587 mots

- 1 média

Classiquement, l’histoire de la chirurgie est scandée par deux dates : l’année 1846, au cours de laquelle l’anesthésie à l’éther est utilisée pour la première fois ; l’année 1867, au cours de laquelle le chirurgien britannique Joseph Lister (1827-1912) décrit le succès d’une...

-

BARBITURIQUES

- Écrit par A. M. HAZEBROUCQ

- 1 036 mots

Composés organiques dérivant de la malonylurée improprement appelée acide barbiturique en raison de la forme de ses cristaux « semblables à une lyre » (barbitos), les barbituriques constituent un groupe homogène tant sur le plan chimique que sur le plan pharmacologique. Leur action...

-

CHIRURGIE

- Écrit par Claude d' ALLAINES, Jean-Édouard CLOTTEAU, Didier LAVERGNE

- 8 668 mots

- 5 médias

En moins d'un demi-siècle, trois découvertes capitales vont profondément transformer l'exercice de la chirurgie. Celle de l'anesthésie à partir de 1846, celle de l'antisepsie à partir de 1867, puis celle de l'asepsie à partir de 1886. - Afficher les 14 références

Voir aussi

- TENSION ARTÉRIELLE

- NEUROPHARMACOLOGIE

- PRESSION SANGUINE

- RISQUE THÉRAPEUTIQUE

- OPÉRATION CHIRURGICALE

- NERFS

- ANESTHÉSIQUES LOCAUX

- HALOGÉNÉS ANESTHÉSIQUES

- OPIACÉS MÉDICAMENTS

- KOLLER CARL (1857-1944)

- NIEMANN ALBERT (1834-1861)

- PÉRIDURALE ANESTHÉSIE

- XYLOCAÏNE ou LIDOCAÏNE

- NARCOSE

- PROTOXYDE ou HÉMIOXYDE D'AZOTE

- NARCOTIQUES

- ANALGÉSIE

- HYPNOTIQUES ou SOMNIFÈRES

- CURARE & CURARISANTS

- INTUBATION

- SOINS INTENSIFS

- RESPIRATION

- RESPIRATION ASSISTÉE ou ASSISTANCE RESPIRATOIRE

- SÉDATIFS

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- INJECTIONS LOCALES, médecine

- BENZODIAZÉPINES

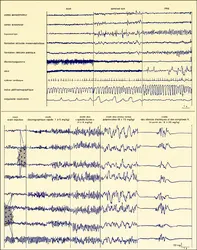

- MONITORAGE ou MONITORING

- PROPOFOL ou 2,6-DIISOPROPYLPHÉNOL