Géologie sous-marine

Articles

-

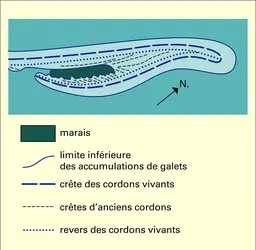

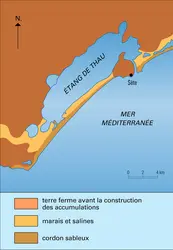

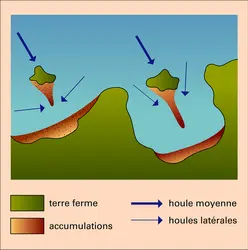

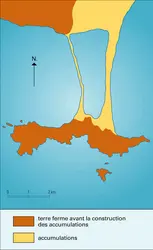

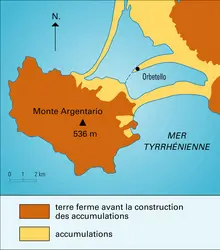

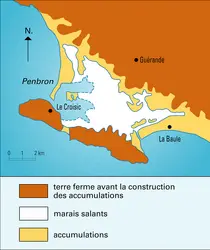

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations marines

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 7 916 mots

- 26 médias

Les accumulations marines résultent soit de la sédimentation, soit de la construction biologique (cf. récifs).

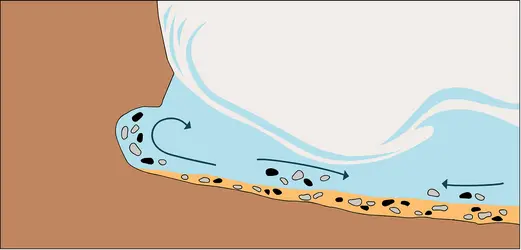

La sédimentation est l'abandon de matériaux meubles en cours de transport. L'agent de transport, s'il s’exerce de manière temporaire, donne lieu à des accumulations...

-

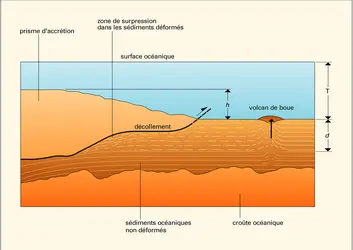

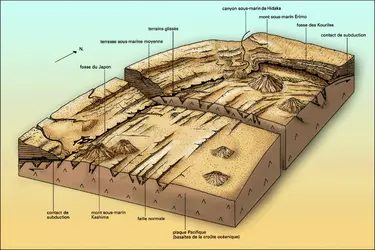

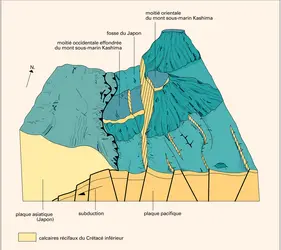

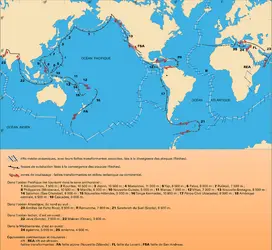

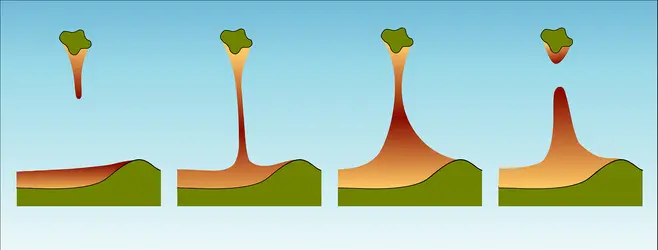

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 784 mots

- 3 médias

Les arcs insulaires sont des ensembles d' îles, la plupart volcaniques, réparties en un ou plusieurs alignements courbes dessinant des arcs à convexité généralement tournée vers le large.

Les arcs insulaires sont des éléments essentiels des zones géodynamiques vivantes du globe terrestre...

-

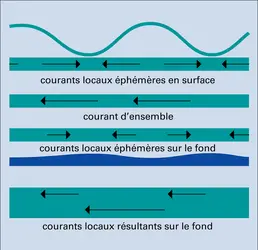

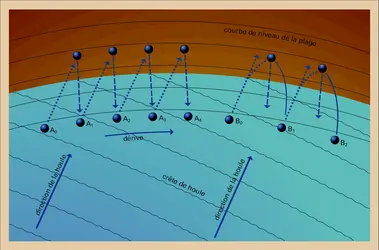

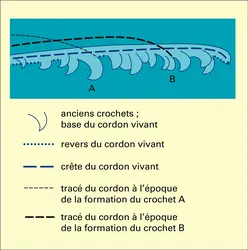

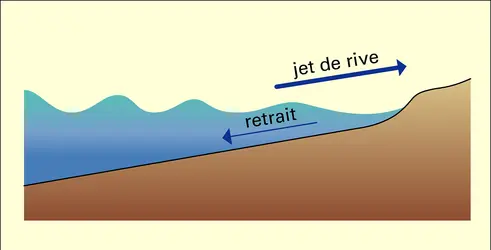

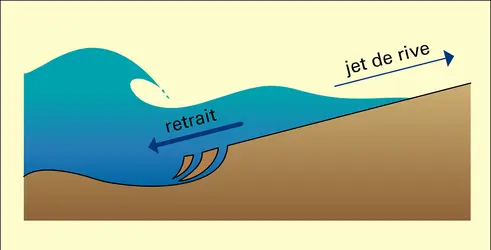

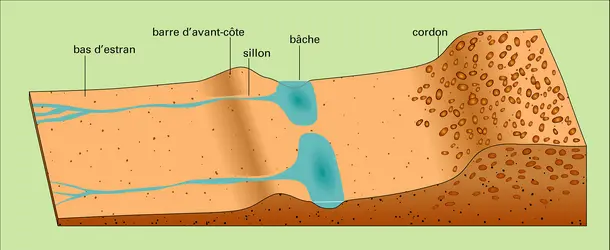

BARRE, océanographie

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 1 388 mots

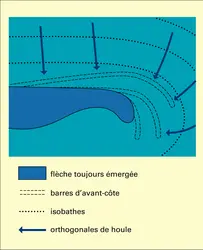

Le terme « barre » désigne des accumulations prélittorales qui relèvent de deux classes distinctes dans leurs formes et dans leurs genèses : d'une part les barres d'avant-côte, constituées parallèlement à un rivage ; d'autre part les barres d'estuaires ou de goulets,...

-

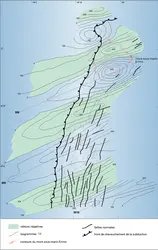

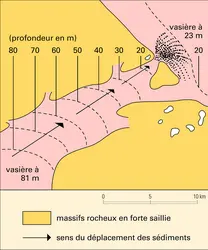

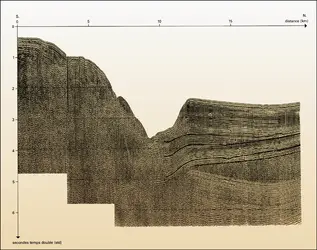

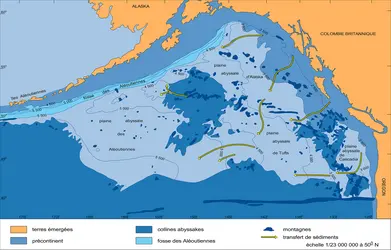

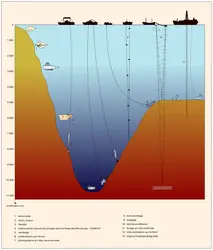

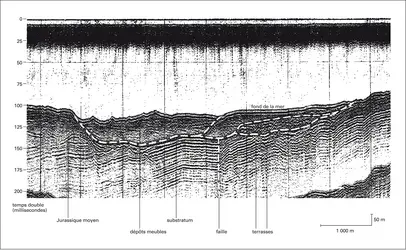

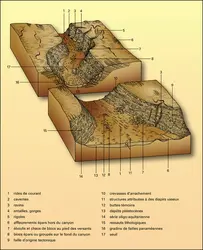

CANYONS SOUS-MARINS

- Écrit par Maurice GENNESSEAUX

- 7 547 mots

- 4 médias

Les canyons sous-marins sont des vallées encaissées qui entaillent profondément – sur 1 000 à 1 500 mètres – les marges continentales, depuis le sommet de la pente (ou même parfois depuis le littoral) jusqu'au glacis, où le relief s'estompe rapidement. Leur ressemblance avec les cours...

-

DELTAS

- Écrit par Gilbert BELLAICHE

- 3 794 mots

- 2 médias

Les deltas, dont la morphologie et la structure deviennent de mieux en mieux connues grâce aux images fournies par les satellites d'observation de la Terre et aux forages pétroliers, ne se limitent pas aux constructions sédimentaires littorales classiques. Il existe en effet d'autres types de...

-

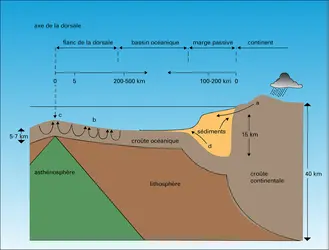

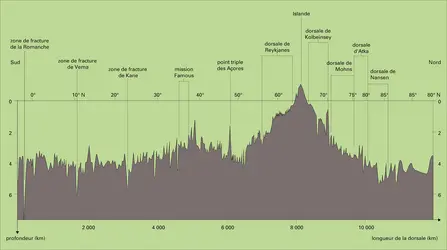

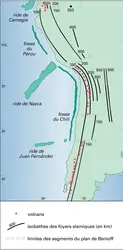

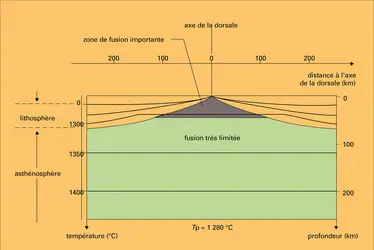

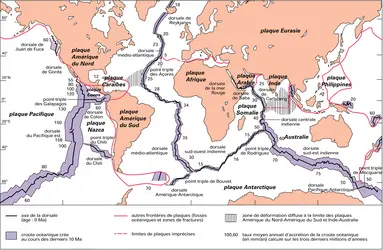

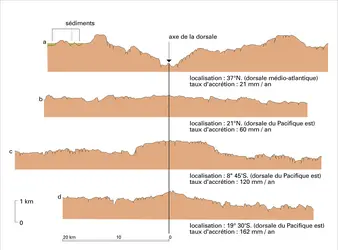

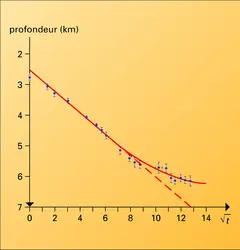

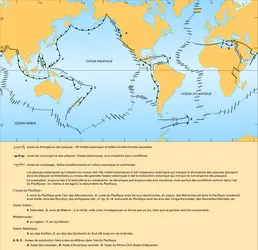

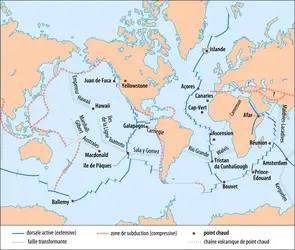

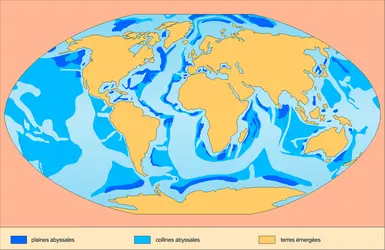

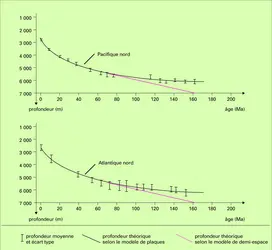

DORSALES OCÉANIQUES

- Écrit par Jean FRANCHETEAU

- 5 389 mots

- 10 médias

Les dorsales océaniques (souvent appelées dorsales médio-océaniques, bien qu'elles n'occupent pas toujours une position médiane) désignent des chaînes sous-marines existant dans tous les bassins océaniques. Alignées sur près de 60 000 kilomètres et localisées à la limite de deux plaques lithosphériques...

-

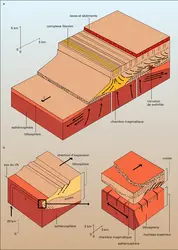

EXPANSION DES FONDS OCÉANIQUES

- Écrit par Yves GAUTIER

- 567 mots

La théorie de l'expansion des fonds océaniques représente une étape fondamentale dans la compréhension de la dynamique terrestre, du même ordre d'importance que celles de la dérive des continents formulée par Alfred Wegener en 1912 et de la tectonique des plaques décrite par Jason...

-

HISTOIRE DES BASSINS OCÉANIQUES (H. H. Hess)

- Écrit par Yves GAUTIER

- 266 mots

Dans son ouvrage majeur, Histoire des bassins océaniques, l'Américain Harry Hammond Hess (1906-1969), professeur à l'université de Princeton, soutient que le plancher océanique se forme au niveau des dorsales, y dérive de part et d'autre à la manière d'un double « tapis roulant », puis plonge...

-

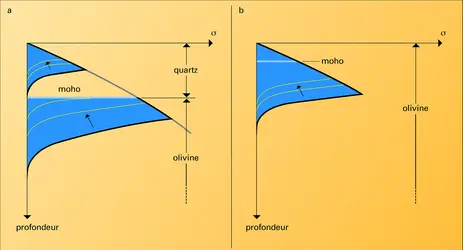

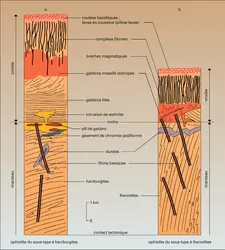

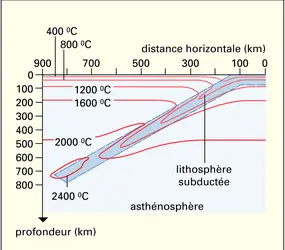

LITHOSPHÈRE

- Écrit par Marc DAIGNIÈRES, Adolphe NICOLAS

- 6 968 mots

- 10 médias

Dès la naissance de la géophysique et de la géodynamique, les continents furent considérés comme un ensemble de masses rigides, le sial (acronyme de silice et alumine) flottant sur un manteau fluide, le sima (acronyme de silice et magnésium). Ainsi fut introduite en gravimétrie la notion de...

-

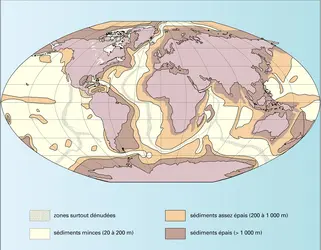

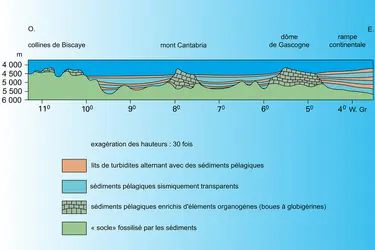

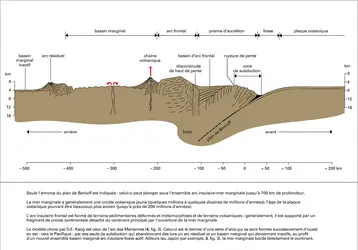

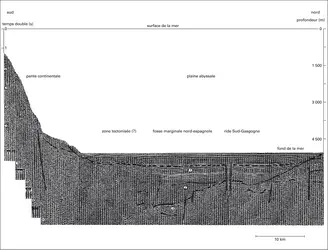

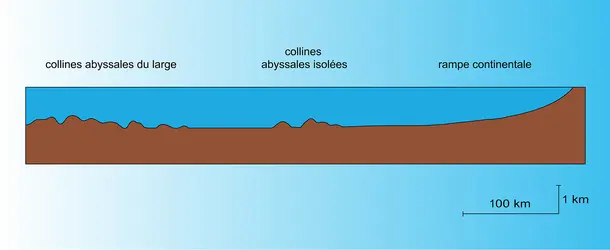

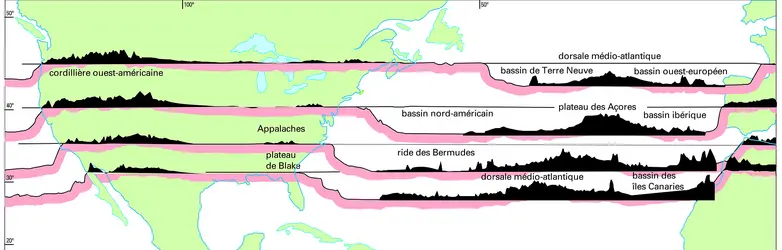

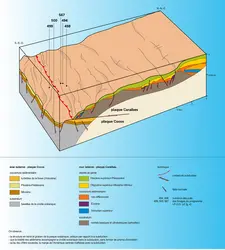

MARGES CONTINENTALES

- Écrit par Gilbert BOILLOT

- 4 329 mots

- 9 médias

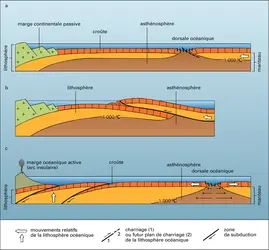

Les marges continentales sont situées en bordure des continents, à la frontière du domaine océanique. Pour en comprendre l'origine et l'évolution géologique, un rappel des données de base de la tectonique des plaques et de la physique du globe est nécessaire.

L'enveloppe superficielle...

- 1

- 2