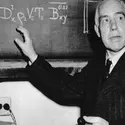

HEISENBERG WERNER KARL (1901-1976)

Werner Karl Heisenberg, physicien allemand, est un des maîtres les plus influents de la physique théorique contemporaine ; doué à la fois d'une rare puissance d'abstraction et d'une brillante imagination, il a laissé sa marque dans toutes les étapes successives de l'étude des constituants fondamentaux de la matière. Il est le principal fondateur de la mécanique quantique, qui gouverne le comportement des systèmes atomiques et permet d'en analyser toutes les propriétés physiques et chimiques ; il a ensuite apporté des contributions essentielles à la théorie de l'état métallique, à la théorie quantique du champ électromagnétique, à celle de la structure des noyaux atomiques et des forces nucléaires, et enfin à la théorie des particules dites élémentaires, qui apparaissent à l'heure actuelle comme les constituants ultimes de la matière à l'échelle atomique et nucléaire. Il contribua avec Niels Bohr à la profonde transformation de la théorie de la connaissance qui résulte de la forme essentiellement statistique des lois de la mécanique quantique ; il établit que la localisation d'un système atomique dans l'espace et le temps et la détermination de son état de mouvement ne peuvent se faire dans une même opération qu'au prix de limitations réciproques dépendant du quantum d'action : ce sont ces relations d'incertitude qui ont conduit Niels Bohr à l'introduction du concept de complémentarité.

La carrière du savant

Heisenberg, né à Würzburg en 1901, eut comme maîtres, en physique théorique, Arnold Sommerfeld à Munich et Max Born à Göttingen. Il manifesta une étonnante précocité, publiant entre 1922 et 1924, en collaboration avec ses professeurs, une douzaine de travaux sur des problèmes de physique atomique ; en même temps, il passait sa thèse de doctorat (1923) sur l'écoulement turbulent des fluides (sujet sur lequel il reviendra pour une courte période en 1948). C'est à cette époque que débutent ses relations d'amitié avec Wolfgang Pauli, autre théoricien de génie, d'une égale précocité, et dont le jugement critique, d'une pénétration exceptionnelle, complétait heureusement les qualités propres de Heisenberg. Le constant échange d'idées qui se poursuivit entre les deux amis pendant tout le cours de leurs carrières, jusqu'à la mort de Pauli (1959), contribua puissamment à l'élaboration des conceptions nouvelles dont ils enrichirent tous deux la physique.

C'est en 1924 que Heisenberg prit contact avec Niels Bohr : sous l'inspiration des idées développées à ce moment à l'Institut de physique théorique de Copenhague par Bohr et son collaborateur Hendrik Kramers, Heisenberg parvint dès l'année suivante à jeter les bases d'une mécanique nouvelle des systèmes atomiques, dans laquelle le quantum d'action était incorporé d'une manière rationnelle : il apportait ainsi la justification logique des postulats quantiques formulés par Niels Bohr en 1913, et substituait aux méthodes précaires basées sur ces postulats un formalisme algébrique précis et cohérent. Par sa découverte des relations d'incertitude (1927), il éclairait le sens physique du nouveau formalisme et en révélait les profondes implications épistémologiques. Ces travaux, qui ouvraient à une analyse théorique rigoureuse le champ immense des propriétés physiques et chimiques de la matière, valurent à Heisenberg le prix Nobel de physique en 1932.

Dès 1927, il était appelé à la chaire de physique théorique de l'université de Leipzig, qu'il occupa jusqu'en 1941 ; de cette période datent ses travaux et ceux de ses disciples, Felix Bloch et Rudolf E. Peierls, sur la théorie de l'état métallique, suivis d'une série de contributions essentielles à la théorie des noyaux atomiques. Parallèlement se poursuit le développement,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Léon ROSENFELD : professeur à l'Institut nordique de physique atomique théorique, Copenhague

Classification

Pour citer cet article

Léon ROSENFELD. HEISENBERG WERNER KARL (1901-1976) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ATOME

- Écrit par José LEITE LOPES

- 9 140 mots

- 13 médias

Le point de départ des travaux de Heisenberg a été une critique des notions classiques de position, de vitesse et de trajectoire. Leur application aux systèmes atomiques exige selon lui un critère d'observation et de mesure, qui comporte une limitation et une modification profondes de ces concepts. Il... -

BOHR NIELS (1885-1962)

- Écrit par Léon ROSENFELD

- 3 114 mots

- 1 média

C'est l'application du principe de correspondance à la théorie de la dispersion du rayonnement, développée par Kramers et Heisenberg, qui mit ce dernier sur la voie d'une formulation mathématique logiquement cohérente de toute la théorie, comprenant à la fois les conditions quantiques et le principe... -

COPENHAGUE ÉCOLE DE

- Écrit par Bernard d' ESPAGNAT

- 733 mots

- 2 médias

On regroupe sous ce nom les physiciens théoriciens qui, entre 1920 et 1930, après avoir élaboré la mécanique quantique, mirent en évidence ses aspects les plus révolutionnaires par rapport aux concepts en vigueur jusqu'alors et furent les instigateurs d'un très profond débat épistémologique qui...

-

DÉTERMINISME

- Écrit par Étienne BALIBAR, Pierre MACHEREY

- 9 713 mots

...de comportements, « corpusculaires » et « ondulatoires », dans les phénomènes microphysiques (diffraction des électrons, effet photoélectrique, etc.) ;d'autre part, l'interprétation des « relations d'incertitude » énoncées en 1927 par Heisenberg. Examinons, schématiquement, ce dernier point. - Afficher les 11 références

Voir aussi

- NOYAU ATOMIQUE

- COSMIQUES RAYONS

- CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- CHAMPS THÉORIE QUANTIQUE DES

- SCIENCES HISTOIRE DES, XXe et début du XXIe s.

- TRANSITION, physique

- FISSION NUCLÉAIRE

- NUCLÉONS

- BOMBE ATOMIQUE

- HÉLIUM

- QUANTIQUE MÉCANIQUE

- MÉSONS

- HEISENBERG RELATIONS DE ou RELATIONS D'INCERTITUDE

- CORRESPONDANCE PRINCIPE DE, physique

- RÉACTEUR NUCLÉAIRE

- MATRICE S

- INTERACTION NUCLÉAIRE FORTE

- INTERACTION D'ÉCHANGE

- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA