PEINTURE Les théories des peintres

L'élaboration d'une théorie spécifiquement picturale

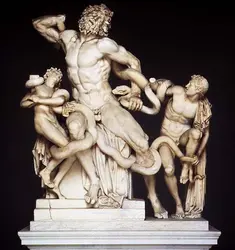

Cette évolution capitale ne se fait pas simplement. Elle apparaît au xviiie siècle quand des profanes – et non des peintres – remettent en cause le dogme Ut pictura poesis. Des Réflexions critiques de l'abbé Dubos au Laocoonde Lessing, on voit se développer tout un courant de pensée qui définit l'art non plus comme imitation mais comme expression. Ces théoriciens sont conduits alors à délimiter le domaine, les modalités et les possibilités expressives de chaque forme d'art : la théorie de la peinture est prête à devenir autonome. Mais les peintres d'alors refusent cette transformation : elle risque de ruiner l'effort mené depuis deux siècles pour assurer à la peinture un statut intellectuel comparable à celui de la poésie, au peintre une considération sociale égale à celle du poète. À ces raisons d'ordre sociologique s'ajoutent des motivations esthétiques et psychologiques : l'appel à la noblesse des « grands genres », l'accent mis sur la supériorité de l'« idéal » par rapport au « faire », le goût naissant de l'émotion « sublime », manifestent à quelle impasse est parvenu l'art endiablé et décoratif du rococo, incapable désormais de répondre à l'exigence généralisée de sérieux. Bref, socialement, psychologiquement et philosophiquement, les peintres ne peuvent que prôner de plus belle la doctrine Ut pictura poesis et refuser une théorie spécifiquement picturale qui, à leurs yeux, les abaisse à tous points de vue au rang de « techniciens ». Ils n'abandonneront cette attitude que le jour où le souci de respectabilité sociale sera passé au second plan, libérant ainsi leurs conceptions esthétiques. Cette mutation est liée à la rupture entre l'art créateur et l'art « académique ». Mais, au xviiie siècle, malgré le raidissement indiqué, il n'y a jamais d'antagonisme entre un art créateur et un art académique. Au contraire : le néo-classicisme, né dans les milieux de l' Académie, redonnant vie à l'Ut pictura poesis, répond à une demande générale, il est tenu pour novateur. L'Académie royale garde tout son prestige, elle reste lieu où s'élaborent conjointement l'art « moderne » et sa théorie. Le cas de Chardin est à cet égard très révélateur : il fait de la nature morte et du genre le plus « bas » le but philosophique de la création picturale ; comme l'écrit Diderot, le « sublime de son technique » garantit la profondeur de son « idéal ». Mais Chardin n'entrevoit pas pour autant une théorie spécifiquement picturale ; reprenant à son compte les idées du temps, il ne peut s'empêcher de penser en termes traditionnels ; il regrette de ne pas être « peintre d'histoire ».

C'est avec le romantisme et les scandales successifs des Salons de Delacroix que la rupture s'installe. Malgré son respect pour les maîtres du passé, bien qu'il soit peut-être le dernier des grands maîtres classiques, Delacroix oppose, dans sa vie même, le modernisme à l'académisme. Mais il n'y a pas chez lui d'effort théorique qui suive l'effort créateur : malgré sa richesse et sa pénétration, il manque au Journalde Delacroix la rigueur systématique qui en ferait une théorie au sens plein du terme. C'est seulement à la fin du xixe siècle que naît cette théorie de la peinture « moderne », opposée à l'« académisme » : De Delacroix au néo-impressionnisme, le titre même de l'ouvrage de Signac, révèle bien ce passage de l'œuvre révolutionnaire d'un artiste à la formalisation théorique d'une école ; et le divisionnisme, peinture « pure », peut presque être tenu pour une « peinture théorique ». La floraison des mouvements en « isme » marque la prise de conscience[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel ARASSE : agrégé de l'Université

Classification

Pour citer cet article

Daniel ARASSE. PEINTURE - Les théories des peintres [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALLEMAND ART

- Écrit par Pierre VAISSE

- 1 322 mots

Parler d'art allemand, comme d'art italien ou d'art français, n'a rien qui surprenne aujourd'hui, tant ces catégories semblent évidentes. Apparues avec l'essor de l'histoire de l'art au xixe siècle, elles sont pourtant relatives et problématiques, car cet essor,...

-

ANNEXES - DE L'ŒUVRE D'ART (J.-C. Lebensztejn) - Fiche de lecture

- Écrit par Gilles A. TIBERGHIEN

- 972 mots

Les éditionsLa Part de l'Œil, ont eu l'heureuse idée de publier, en 1999, dans la collection « Théorie », un recueil de textes de Jean-Claude Lebensztejn. Ces Annexes caractérisent bien la manière de Lebensztejn, car même ses grands livres – L'Art de la tache (éditions...

-

ART (Le discours sur l'art) - Sémiologie de l'art

- Écrit par Louis MARIN

- 3 569 mots

On prendra comme exemple privilégiél'objet pictural : le tableau est un texte figuratif et un système de lecture. Il se voit globalement, comme une totalité qui implique non seulement un point de vue qu'éventuellement un code perspectif peut déterminer, mais aussi le retranchement de l'espace du... -

ART & THÉOLOGIE

- Écrit par Georges DIDI-HUBERMAN

- 6 741 mots

- 1 média

...époque nouvelle où tente de se fixer une iconographie – iconographie d'où la création artistique tendra progressivement à s'échapper. Lorsqu'on regarde attentivement une séquence biblique de Giotto, un Arbre de la croix de Taddeo Gaddi, un Christ mort de Lorenzetti, une Trinité... - Afficher les 27 références

Voir aussi