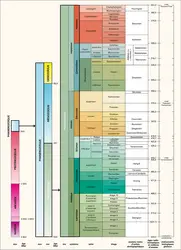

PALÉOZOÏQUE ou ÈRE PRIMAIRE

Variations du niveau marin

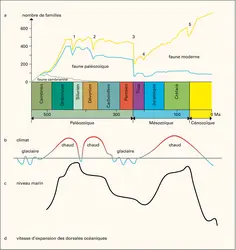

Évolution de la biosphère et de la géosphère au cours des temps géologiques

Encyclopædia Universalis France

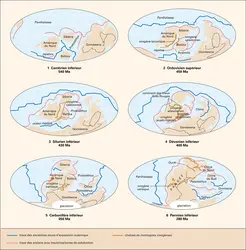

L' eustatisme, ou changement d'ensemble du niveau des mers, est la résultante de plusieurs phénomènes : formation ou fusion des calottes glaciaires (glacio-eustatisme), changement des vitesses d'accrétion des dorsales océaniques, dilatation thermique des océans. Il se traduit par des cycles de transgression-régression (TR) à diverses échelles de temps et d'espace. Le Paléozoïque correspond à un « mégacycle » TR globalement transgressif au Cambrien-Ordovicien, puis régressif jusqu'au Permien (fig. 3). Le niveau marin le plus haut des temps phanérozoïques aurait été atteint au cours de l'Ordovicien supérieur (au Katien, vers — 450 Ma) et ferait suite à une série d'événements géologiques d'effet mondial : important volcanisme et « super-panache » mantellique au cours de l'Ordovicien moyen, au moment de la radiation (diversification) de la faune paléozoïque. Cette diversification a fait suite à une révolution dans les chaînes trophiques de l'océan mondial : radiation du phytoplancton, entraînant celle du zooplancton et des autres organismes marins.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain BLIECK : docteur ès sciences (doctorat d'État), agrégé de l'Université, directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Alain BLIECK. PALÉOZOÏQUE ou ÈRE PRIMAIRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

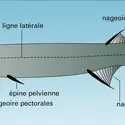

ACANTHODIENS

- Écrit par Philippe JANVIER

- 817 mots

- 4 médias

Les acanthodiens (Acanthodii Owen, 1846 ; du gr. acantha, épine) sont un groupe de vertébrés à mâchoires, ou gnathostomes, éteints, connus par des fossiles de l'ère primaire, ou Paléozoïque. Ils sont les plus anciens gnathostomes certains à apparaître dans le registre fossile, à...

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 789 mots

- 22 médias

...encore séparés). Cette mer, dont la Méditerranée est la fille, a reçu les noms de Téthys ou de Mésogée. Elle va évoluer tout au long des temps paléozoïques pour se refermer lors de l'orogenèse calédono-hercynienne. Celle-ci aura pour résultat d'accoler le bouclier baltique à la Laurentia, puis... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

Originelles, et remontant au moins au Paléozoïque, alors que les Amériques représentaient la façade occidentale (dans les coordonnées géographiques actuelles) de ce qui allait devenir la Pangée, les relations avec le Pacifique se sont poursuivies au cours du Secondaire et du Tertiaire, alors que les... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME, Jean BOISSIÈRE, Bastien BOSA, Vanessa CASTEJON, Universalis, Harold James FRITH, Yves FUCHS, Alain HUETZ DE LEMPS, Isabelle MERLE, Xavier PONS

- 27 355 mots

- 29 médias

Les formations de ces âges affleurent sous la forme de lambeaux dispersés préservés de l'érosion qui font partie d'une zone plissée intracratonique. On peut citer le bassin de Bangemall, en Australie de l'Ouest, les bassins de plate-forme relativement peu déformés comme ceux d'Amadeus, de Ngalia, de... - Afficher les 35 références

Voir aussi

- EUCARYOTES

- SAPROLÉGNIALES

- DEUTÉROSTOMIENS

- OROGENÈSE

- GLACIAIRES ÉPOQUES

- CONTINENT

- EUSTATISME

- PANGÉE

- EXTINCTIONS EN MASSE, biologie

- CRISES BIOLOGIQUES, paléontologie

- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES

- ÈRES, géologie

- OSTRACODES

- MICROFOSSILES

- GRÈS ROUGES CONTINENT DES VIEUX

- PROTOSTOMIENS

- CANADA, géographie

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES

- ÉTAGES, stratigraphie

- ÉDIACARIEN

- PHANÉROZOÏQUE

- MISSISSIPPIEN

- CONODONTES

- SEPKOSKI JOHN (1948-1999)

- ACRITARCHES

- REFROIDISSEMENT CLIMATIQUE

- ANIMAL RÈGNE

- RÉCIFS

- EFFET DE SERRE

- NIVEAU DES MERS

- BIOSTRATIGRAPHIE

- CALOTTE GLACIAIRE

- COLLISION, géologie

- IAPETUS

- STRATOTYPE

- PALÉOBOTANIQUE

- RESSOURCES MINIÈRES

- PANTHALASSA

- LOPHOTROCHOZOAIRES

- ECDYSOZOAIRES