MINÉRALOGIE

Cristallochimie

La cristallochimie peut être définie comme l'étude des relations existant entre la composition chimique d'un solide, l'arrangement géométrique et les forces de liaison entre les atomes constituant le réseau. Ces relations déterminent les propriétés physiques et chimiques. La cristallochimie permet donc de définir les propriétés d'une substance en fonction de sa structure.

Forces de liaison et stéréochimie

On peut définir pour les atomes des volumes d'encombrement, ce qui permet de les représenter par des sphères dont le rayon, de l'ordre de l'angström (0,10 nm), peut être mesuré avec une grande précision par les méthodes radiocristallographiques. Ces rayons atomiques varient avec l'élément, son état d'ionisation, la nature de ses liaisons avec les atomes voisins.

Liaisons atomiques

Dans un cristal, les liaisons et donc les forces par lesquelles s'attirent les atomes peuvent être de différente nature.

Les liaisons métalliques s'exercent entre atomes de métaux électropositifs. Les métaux natifs, de nombreux sulfures et sulfosels possèdent des structures basées sur ces liaisons. Ils peuvent alors être considérés comme formés par un assemblage d'ions positifs, les électrons libérés étant dispersés et se déplaçant facilement au sein de cet assemblage ; pouvant interférer avec les rayons lumineux, ils rendent les métaux opaques et leur donnent leur éclat ; leur mobilité explique les bonnes conductivités thermiques et électriques. La faiblesse des liaisons métalliques et leur facile reconstitution explique la fréquente malléabilité de ces espèces.

Les liaisons covalentes ou homopolaires existent entre les atomes non métalliques de même électronégativité, les atomes voisins mettant en commun leurs électrons de valence en complétant leur couche électronique périphérique. Dans le diamant, par exemple, chaque atome de carbone est entouré par quatre autres atomes de carbone, situés au sommet d'un tétraèdre régulier circonscrit, chacun mettant en commun un électron avec l'atome central, dont la couche électronique de valence se trouve ainsi saturée.

Les liaisons ioniques ou polaires, de nature électrostatique, existent entre ions de charges contraires et obéissent à la loi de Coulomb. Dans ces liaisons, il se produit un transfert d'électron de l'élément électropositif vers l'élément électronégatif, chaque atome acquérant la configuration électronique d'un gaz rare. À l'exception des éléments et sulfures, les liaisons ioniques sont fréquentes dans le règne minéral.

Les liaisons de Van der Waals seraient dues à la résonance des états vibratoires des atomes ; elles existent dans toutes les structures mais leur intensité est très faible par rapport aux autres liaisons. Dans les rares minéraux à réseaux moléculaires (soufre, réalgar AsS2, calomel HgCl2, sénarmontite Sb2O3), les liaisons intramoléculaires, covalentes, sont fortes, alors que les molécules sont faiblement liées entre elles par des forces de Van der Waals.

Des liaisons de types différents coexistent souvent dans les minéraux ; dans ce cas, les propriétés physiques comme la dureté, le point de fusion, la résistance mécanique sont fonction des liaisons les plus faibles, qui cèdent en premier.

Dans certaines structures ioniques, il y a apparition d'ensembles individualisés : radicaux simples, tels que (CO3)2-, (SO4)2-, (PO4)3-, ou polymérisés (structures des silicates, des borates).

Nombre de coordination

On appelle nombre de coordination ou, plus simplement, coordinence d'un atome, le nombre total d'atomes, de radicaux ou de molécules unis à cet atome central (cf. composés de coordination).

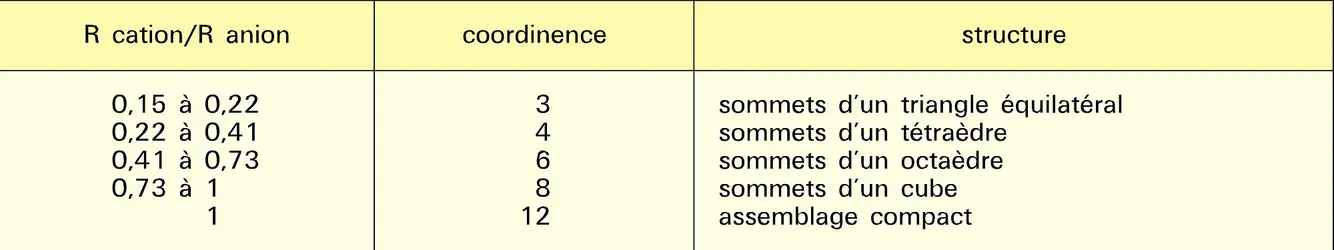

Dans un cristal ionique, les ions de petite taille, cations en général, s'entourent du nombre maximum de gros ions, anions en général, et ce nombre est fonction[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude GUILLEMIN : correspondant de l'Institut, inspecteur général honoraire du Bureau de recherches géologiques et minières à Orléans

Classification

Pour citer cet article

Claude GUILLEMIN. MINÉRALOGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AGRICOLA GEORG BAUER dit (1494-1555)

- Écrit par Jean-Pierre MENDIBURU

- 267 mots

Érudit allemand né à Glauchau (Saxe), Agricola peut être considéré comme le père de la minéralogie. Après des études de philosophie à Leipzig, à Bologne et à Padoue, des études de médecine à Ferrare, il exerce comme médecin municipal à Joachimstal de 1527 à 1533, puis à Chemnitz de 1533...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ, Claude FROESCHLÉ, Patrick MICHEL

- 10 700 mots

- 13 médias

...est différent (0,03 en moyenne pour la classe C ; entre 0,10 et 0,22 pour la classe S) ainsi que la forme du spectre. Les astéroïdes de type C ont une composition minéralogique identique à celle des météorites dites chondrites carbonées, tandis que ceux du type S sont analogues aux météorites riches... -

BECKE FRIEDRICH (1855-1931)

- Écrit par Myriam COHEN

- 153 mots

Minéralogiste et pétrographe autrichien, F. Becke a grandement participé à la mise en place et au développement des méthodes optiques en pétrographie.

Né à Prague, il fit ses études à Vienne, où il obtint la chaire de minéralogie de l'université en 1898 ; il en devint recteur en 1921....

-

CHAPEAUX OXYDÉS

- Écrit par Guy TAMAIN

- 983 mots

Initialement, le mineur désignait par chapeaux de fer les masses de limonites formées par altération des gisements renfermant de la pyrite et/ou d'autres sulfures de fer. Puis, par extension, on parle de chapeaux de fer des gisements métalliques sulfurés, c'est-à-dire la zone où s'effectue...

- Afficher les 37 références

Voir aussi

- GALÈNE (sulfure de plomb)

- COORDINENCE ou NOMBRE DE COORDINATION

- DIADOCHIE

- ISOMORPHISME, physique du solide

- ORTHOSE ou ORTHOCLASE

- SMITHSONITE

- CÉRUSITE

- MACLES

- DENSITÉ

- CRISTALLOGRAPHIE

- ARSENIATES NATURELS

- HALOGÉNURES NATURELS

- CHROMATES NATURELS

- TUNGSTATES NATURELS

- NITRATES NATURELS

- MOLYBDATES NATURELS

- COLÉMANITE

- BORATES NATURELS

- FLUORINE ou FLUORITE ou SPATH FLUOR

- CRYOLITHE

- AMBLYGONITE

- ÉRYTHRITE ou ÉRYTHRINE, minéralogie

- CRISTALLOCHIMIE

- KERNITE

- POLYMORPHISME, physique du solide

- SOLUTIONS SOLIDES

- MAILLE, cristallographie

- FACIÈS CRISTALLIN ou FORME DES CRISTAUX

- CLIVAGE

- CALCITE

- ARAGONITE

- HALITE

- CHALCOPYRITE

- CASTAING MICROSONDE DE

- MOHS DURETÉ

- MONAZITE

- SPODUMÈNE ou TRIPHANE

- SALPÊTRE (nitrate de potassium)

- MINÉRAUX

- BIOTITE

- PARAGENÈSES MINÉRALES

- GELS, minéralogie

- PLÉOCHROÏSME

- PHOSPHATES NATURELS

- PERTHITES

- SCORODITE

- XÉNOMORPHE MINÉRAL

- MÉTAMICTES MINÉRAUX

- TÉTRAÉDRITE

- PROUSTITE

- POLYSYNTHÉTIQUE CRISTAL

- VANADATES NATURELS

- MOHS FRIEDRICH (1773-1839)

- PYRRHOTINE ou PYRRHOTITE

- PSEUDOMORPHOSE

- ASSEMBLAGE COMPACT

- EXSOLUTION

- AMORPHES MINÉRAUX

- AUTOMORPHE MINÉRAL

- DURETÉ ÉCHELLE DE

- FIBROLITE

- ARSÉNOPYRITE ou MISPICKEL

- CUPRITE

- FRANCEVILLITE

- AUTUNITE

- DESCLOÏZITE

- BORAX

- CINABRE (sulfure de mercure)

- AGRÉGATS CRISTALLINS

- ÉCLAT, minéralogie

- CLASSIFICATION, minéralogie

- TRANSPARENCE

- MINÉRAUX ORGANIQUES

- MELLITE

- WHEWELLITE

- ALUNITE

- CROCOÏTE

- SCHEELITE

- OLIVÉNITE

- MIMÉTITE

- PHARMACOLITE

- VIVIANITE

- WAVELLITE

- PYROMORPHITE

- BROCHANTITE

- MINÉRAUX IDENTIFICATION DES

- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA