MINÉRALOGIE

La minéralogie a pour but l'étude des minéraux, éléments ou composés naturels. Si la notion d'espèce minérale a longtemps varié, depuis quelques décennies les minéralogistes en donnent la définition suivante : un minéral est un solide naturel, homogène, possédant une composition chimique définie et une structure atomique ordonnée. Il convient de développer cette définition.

Solide : à l'exception du mercure natif, aucun liquide n'est considéré comme un minéral.

Naturel : il est possible de reproduire artificiellement des minéraux : historiquement commencée avec les pierres précieuses artificielles, la synthèse des cristaux (quartz, diamant) est devenue une industrie importante ; mais ces produits résultant de l'activité humaine ne sont absolument pas des minéraux au sens vrai du terme.

Homogène : un minéral est composé d'une seule phase solide et aucune méthode physique de séparation ne peut permettre d'en isoler des composés plus simples ; de nombreuses espèces minérales se sont révélées être des mélanges quand on a pu disposer de méthodes précises d'examen.

Composition chimique définie : les exceptions à cette règle proviennent de l'existence de solutions solides permettant des variations de composition entre deux ou plusieurs termes extrêmes et de possibilités de remplacement d'un élément par un autre.

Structure atomique ordonnée : un minéral est un solide cristallisé, constitué par un arrangement périodique d'atomes d'éléments donnés ; par exception, on considère comme minéraux des verres et des gels solidifiés (opale, chrysocolle, allophanes), et aussi les espèces « métamictes », dont la structure a été plus ou moins complètement détruite par les rayonnements du thorium ou de l'uranium.

Les minéraux, sauf de rares exceptions (oxalates, mellates, citrates...), sont des composés inorganiques. Les houilles, les hydrocarbures solides sont des roches, des mélanges qui peuvent être séparés physiquement en constituants plus simples.

La minéralogie doit donc recenser, reconnaître, définir les propriétés et les conditions d'apparition et d'évolution des espèces minérales. On distingue aujourd'hui une minéralogie « industrielle », qui doit promouvoir l'utilisation des minéraux, contribuer aux techniques de la valorisation des minerais, étudier les méthodes de synthèse des espèces trop rares dans la nature pour la demande industrielle.

Les roches, les minerais, les sols étant surtout d'origine minérale, le rôle et l'importance de la minéralogie dans les sciences de la Terre sont évidents. Mais elle a aussi apporté son concours à d'autres disciplines : chimie, métallurgie, physique du solide. Il suffit de rappeler que les techniques radiocristallographiques viennent directement des recherches minéralogiques ; qu'en serait-il de la physique moderne sans cet apport ?

La minéralogie se situe donc au carrefour des sciences d'observation et des sciences exactes et, à ce titre, elle est une discipline étroitement liée au développement de la civilisation actuelle.

Les différents domaines de la minéralogie découlent de la définition même de l'espèce minérale : de la géométrie du réseau et de la nature des atomes le constituant dérivent la cristallographie, la cristallochimie, la physico-chimie du solide naturel, la minéralogie descriptive et déterminative, la minéralogie industrielle. L'étude des conditions de formation et d'évolution des minéraux constitue la minéralogie génétique et une partie importante de la géochimie.

Après avoir esquissé les grands traits de l'évolution de la minéralogie, on traitera de l'important domaine de la cristallochimie (cf. cristaux ) pour ce qui concerne l'étude de la géométrie et des propriétés du milieu cristallin) ; puis seront exposés[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude GUILLEMIN : correspondant de l'Institut, inspecteur général honoraire du Bureau de recherches géologiques et minières à Orléans

Classification

Pour citer cet article

Claude GUILLEMIN. MINÉRALOGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AGRICOLA GEORG BAUER dit (1494-1555)

- Écrit par Jean-Pierre MENDIBURU

- 267 mots

Érudit allemand né à Glauchau (Saxe), Agricola peut être considéré comme le père de la minéralogie. Après des études de philosophie à Leipzig, à Bologne et à Padoue, des études de médecine à Ferrare, il exerce comme médecin municipal à Joachimstal de 1527 à 1533, puis à Chemnitz de 1533...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ, Claude FROESCHLÉ, Patrick MICHEL

- 10 700 mots

- 13 médias

...est différent (0,03 en moyenne pour la classe C ; entre 0,10 et 0,22 pour la classe S) ainsi que la forme du spectre. Les astéroïdes de type C ont une composition minéralogique identique à celle des météorites dites chondrites carbonées, tandis que ceux du type S sont analogues aux météorites riches... -

BECKE FRIEDRICH (1855-1931)

- Écrit par Myriam COHEN

- 153 mots

Minéralogiste et pétrographe autrichien, F. Becke a grandement participé à la mise en place et au développement des méthodes optiques en pétrographie.

Né à Prague, il fit ses études à Vienne, où il obtint la chaire de minéralogie de l'université en 1898 ; il en devint recteur en 1921....

-

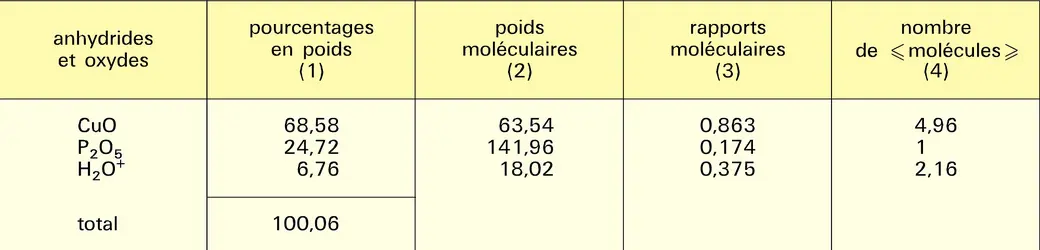

CHAPEAUX OXYDÉS

- Écrit par Guy TAMAIN

- 983 mots

Initialement, le mineur désignait par chapeaux de fer les masses de limonites formées par altération des gisements renfermant de la pyrite et/ou d'autres sulfures de fer. Puis, par extension, on parle de chapeaux de fer des gisements métalliques sulfurés, c'est-à-dire la zone où s'effectue...

- Afficher les 37 références

Voir aussi

- GALÈNE (sulfure de plomb)

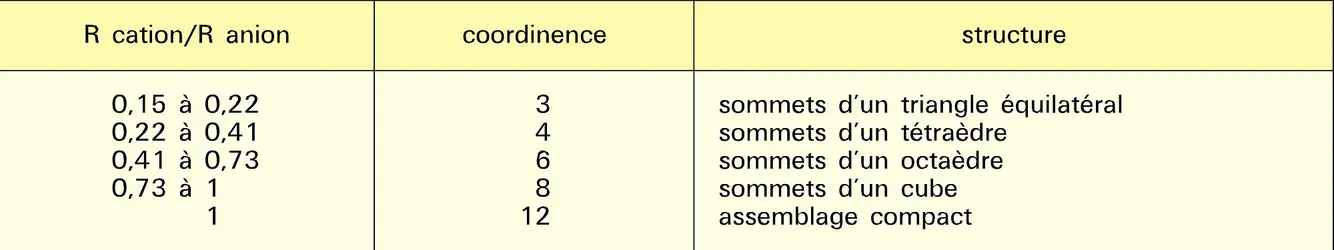

- COORDINENCE ou NOMBRE DE COORDINATION

- DIADOCHIE

- ISOMORPHISME, physique du solide

- ORTHOSE ou ORTHOCLASE

- SMITHSONITE

- CÉRUSITE

- MACLES

- DENSITÉ

- CRISTALLOGRAPHIE

- ARSENIATES NATURELS

- HALOGÉNURES NATURELS

- CHROMATES NATURELS

- TUNGSTATES NATURELS

- NITRATES NATURELS

- MOLYBDATES NATURELS

- COLÉMANITE

- BORATES NATURELS

- FLUORINE ou FLUORITE ou SPATH FLUOR

- CRYOLITHE

- AMBLYGONITE

- ÉRYTHRITE ou ÉRYTHRINE, minéralogie

- CRISTALLOCHIMIE

- KERNITE

- POLYMORPHISME, physique du solide

- SOLUTIONS SOLIDES

- MAILLE, cristallographie

- FACIÈS CRISTALLIN ou FORME DES CRISTAUX

- CLIVAGE

- CALCITE

- ARAGONITE

- HALITE

- CHALCOPYRITE

- CASTAING MICROSONDE DE

- MOHS DURETÉ

- MONAZITE

- SPODUMÈNE ou TRIPHANE

- SALPÊTRE (nitrate de potassium)

- MINÉRAUX

- BIOTITE

- PARAGENÈSES MINÉRALES

- GELS, minéralogie

- PLÉOCHROÏSME

- PHOSPHATES NATURELS

- PERTHITES

- SCORODITE

- XÉNOMORPHE MINÉRAL

- MÉTAMICTES MINÉRAUX

- TÉTRAÉDRITE

- PROUSTITE

- POLYSYNTHÉTIQUE CRISTAL

- VANADATES NATURELS

- MOHS FRIEDRICH (1773-1839)

- PYRRHOTINE ou PYRRHOTITE

- PSEUDOMORPHOSE

- ASSEMBLAGE COMPACT

- EXSOLUTION

- AMORPHES MINÉRAUX

- AUTOMORPHE MINÉRAL

- DURETÉ ÉCHELLE DE

- FIBROLITE

- ARSÉNOPYRITE ou MISPICKEL

- CUPRITE

- FRANCEVILLITE

- AUTUNITE

- DESCLOÏZITE

- BORAX

- CINABRE (sulfure de mercure)

- AGRÉGATS CRISTALLINS

- ÉCLAT, minéralogie

- CLASSIFICATION, minéralogie

- TRANSPARENCE

- MINÉRAUX ORGANIQUES

- MELLITE

- WHEWELLITE

- ALUNITE

- CROCOÏTE

- SCHEELITE

- OLIVÉNITE

- MIMÉTITE

- PHARMACOLITE

- VIVIANITE

- WAVELLITE

- PYROMORPHITE

- BROCHANTITE

- MINÉRAUX IDENTIFICATION DES

- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA