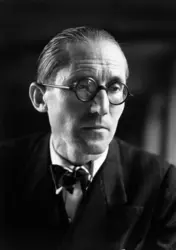

LE CORBUSIER (1887-1965)

- 1. Un génie autodidacte ?

- 2. Théorisation et médiatisation de l’architecture moderne

- 3. L’ouverture sur de nouveaux horizons : « objets à réaction poétique » et territoires

- 4. Espace indicible et logement du plus grand nombre

- 5. Une vie de combats pour l’architecture moderne

- 6. Bibliographie

- 7. études

Théorisation et médiatisation de l’architecture moderne

C’est à Paris qu’il fallait s’installer. Les premiers temps furent difficiles : sans commande, Le Corbusier s’improvisa entrepreneur et ses affaires ne furent guère florissantes. Mais il rencontra rapidement celui qui allait infléchir sa vie et son œuvre : le peintre Amédée Ozenfant (1886-1966). Bien qu’il n’ait qu’un an de plus que le Suisse, il jouera un rôle de mentor décisif pour ce dernier. D’abord en l’incitant à reprendre la peinture, ensuite en fondant avec lui, en 1920, une revue proche des avant-gardes internationales, L’Esprit nouveau. Ce sera aussi un de ses premiers clients parisiens, avec la maison-atelier achevée en 1924, qui arbore déjà des traits qui seront taxés de « nudisme » : murs enduits en blanc, verrière industrielle en toiture, grande baie vitrée, fenêtres en longueur standardisées, espace à double hauteur, optimisation du plan.

Ozenfant a ranimé chez Le Corbusier la flamme de l’artiste plasticien, flamme qui ne le quittera plus ; elle le mènera du dessin et la peinture à la sculpture, en passant par les arts appliqués (tapisserie, émaux). Toujours, l’architecte a insisté sur le rôle fondamental de ce « labeur secret » accompli dans ce qu’il appelait « l’atelier de la recherche patiente », c’est-à-dire celui du peintre. Toute sa vie, il a consacré à cette activité la moitié de ses journées et n’a eu de cesse de la faire reconnaître. C’est aujourd'hui chose faite, mais, jusqu’à une période récente, seules les œuvres des années 1920 étaient prisées des critiques et des collectionneurs.

À l’occasion de leur première exposition commune en 1918, les deux amis publièrent un manifeste, Après le cubisme, et fondèrent un nouveau mouvement artistique : le purisme. Comme son nom l’indique, il s’agissait de dépasser ce courant par un retour à un ordre classique, avec des compositions frontales de sujets dénués de pathos. Dans les récits mythifiés qu’il donnera de sa vie, Le Corbusier présentera La Cheminée (1918) comme son tout premier tableau ; avec la simplicité et la rigueur de sa composition en tons éteints, cette toile annonce la doctrine puriste. L’architecte y verra plus tard une prémonition du toit-terrasse de la Cité radieuse de Marseille.

Le titre de la revue (L’Esprit nouveau) renvoyait à une conférence prononcée par Guillaume Apollinaire en 1917, « L’esprit nouveau et les poètes » – un numéro entier lui sera d’ailleurs consacré en 1924. Son sous-titre peut surprendre : « Revue internationale illustrée de l’activité contemporaine ». En effet, si Le Corbusier signait dans chaque numéro un article sur l’architecture, bien d’autres sujets étaient abordés : les arts bien sûr, mais aussi l’économie, les mathématiques, la philosophie, etc. L’Esprit nouveau connut, jusqu’à sa dissolution en 1925, vingt-huit copieuses livraisons. La plupart des articles de Le Corbusier furent repris dans des livres qui deviendront incontournables. Le plus célèbre d’entre eux, Vers une architecture (1923), montre l’aptitude de son auteur à manier le verbe et l’image. Il abonde en formules qui marqueront durablement les esprits, comme « l’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière » ou, sur un mode délibérément provocateur, « la maison est une machine à habiter ».

La consécration médiatique de L’Esprit nouveau fut atteinte en 1925 avec la réalisation, pour l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels, du pavillon de l’Esprit nouveau. Il s’agit d’une cellule d’un principe d’habitat collectif à quoi Le Corbusier travaillait depuis le début des années 1920, l’immeuble-villas. Ce prototype est complété par un espace d’exposition où sont présentés un plan d’urbanisme théorique, une ville contemporaine de 3 millions[...]

- 1. Un génie autodidacte ?

- 2. Théorisation et médiatisation de l’architecture moderne

- 3. L’ouverture sur de nouveaux horizons : « objets à réaction poétique » et territoires

- 4. Espace indicible et logement du plus grand nombre

- 5. Une vie de combats pour l’architecture moderne

- 6. Bibliographie

- 7. études

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guillemette MOREL JOURNEL : chercheuse au Laboratoire architecture culture société, UMR AUSSER CNRS de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais

Classification

Pour citer cet article

Guillemette MOREL JOURNEL. LE CORBUSIER (1887-1965) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

CHAISE LONGUE "B306" (Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand)

- Écrit par Simon TEXIER

- 155 mots

Avec la chaise longue « B306 », l'architecte Le Corbusier (1887-1965) et ses collaborateurs (Charlotte Perriand est responsable du projet) ont créé l'un des prototypes du meuble moderne et ergonomique. Cette réalisation s'inscrit dans la réflexion de Le Corbusier sur un art décoratif fonctionnel,...

-

LE CORBUSIER : VILLAS - (repères chronologiques)

- Écrit par Simon TEXIER

- 111 mots

-

LE CORBUSIER : VILLA SAVOYE (Poissy)

- Écrit par Simon TEXIER

- 206 mots

Construite au sommet d'une colline, à Poissy, à l'ouest de Paris, la villa Les Heures claires, dite villa Savoye, constitue un premier aboutissement dans les recherches de Le Corbusier (1887-1965) sur le thème de la villa. Elle clôt également sa période puriste. L'architecte y applique...

-

AALTO ALVAR (1898-1976)

- Écrit par Gilles RAGOT

- 2 590 mots

- 2 médias

La polémique suscitée par les propositions de Le Corbusier pour la S.D.N. d'une part, l'ouverture de la cité expérimentale du Weissenhoff de Stuttgart (1927), d'autre part, ébranlent les convictions architecturales du jeune praticien, déjà sensibilisé à ces nouvelles tendances par le premier article... -

ANDO TADAO (1941- )

- Écrit par François CHASLIN

- 1 885 mots

- 1 média

...certaines interrogations dont ses premières œuvres seront imprégnées), autodidacte, il a pratiqué la boxe professionnelle et voyagé durant quelques années. C'est par hasard, dit-on, en achetant un ouvrage d'occasion consacré à Le Corbusier, qu'il se serait initié à l'architecture et qu'il aurait... -

ARCHITECTES ET INGÉNIEURS (expositions)

- Écrit par Michel COTTE

- 1 247 mots

L'ouvrage d'art et le grand bâtiment public ou industriel prennent place à la frontière de deux cultures, celle des architectes et celle des ingénieurs. Confrontation et complémentarité, affirmation d'autonomie et source mutuelle d'inspiration, l'ambiguïté paraît marquer cette rencontre. Les démarches...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Notions essentielles

- Écrit par Antoine PICON

- 4 952 mots

...de l'architecture en même temps que sa finalité. Il s'agit de sculpter l'espace, de lui donner forme, d'en faire le support d'une émotion incomparable. Comme l'écrit Le Corbusier, il faut que la « machine à habiter » soit en même temps une « machine à émouvoir ». De ses premières villas aux grandes réalisations... - Afficher les 52 références

Voir aussi

- ARCHITECTURE THÉORIE DE L'

- VILLA, architecture du XVIIIe s. à nos jours

- MODULOR

- CHARTE D'ATHÈNES (1933)

- FRANÇAISE PEINTURE, XXe s. : de 1900 à 1939

- URBANISME AU XXe ET AU DÉBUT DU XXIeSIÈCLE, France

- CIAM (Congrès internationaux d'architecture moderne)

- BÉTON, architecture

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE