PÂQUES ÎLE DE

- 1. Une extrême insularité

- 2. L'Europe découvre les Pascuans

- 3. Le déclin démographique

- 4. De mémoire de Pascuan ...

- 5. L'origine des Pascuans

- 6. La société pascuane

- 7. L'écriture des Pascuans

- 8. Les ahu

- 9. Les moai

- 10. La catastrophe écologique des XVIe-XVIIe siècles

- 11. Les Pascuans aujourd'hui

- 12. Bibliographie

De mémoire de Pascuan ...

La première véritable enquête ethnographique, qui implique le recueil de témoignages multiples, est celle qu'a menée Katherine Routledge, une Anglaise instruite et fortunée. Au cours d'un séjour de dix-sept mois, en 1914 et 1915, elle sollicite la mémoire (et la fantaisie) de treize insulaires nés vers 1840. Juan Tepano, le guide-traducteur de Katherine Routledge, né en 1872, est également, en 1934-1935, le principal informateur de la mission franco-belge composée de l'ethnologue suisse Alfred Métraux, dont la synthèse publiée en 1940 reste l'ouvrage de référence sur la culture pascuane, et de l'historien de l'art belge Henri Lavachery.

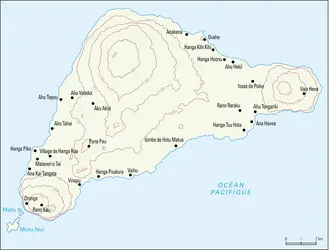

En 1955-1956, la mission dirigée par Thor Heyerdahl marque l'avènement de l'archéologie scientifique à Rapa Nui, grâce aux travaux de Carlyle Smith, Edwin Ferdon, Arne Skölsvold et William Mulloy ; puis les sites prestigieux de Tahai, Anakena, Orongo, Akivi et, en 1995, l'ahu Tongariki sont restaurés. L'inventaire archéologique, commencé en 1976 par les archéologues chiliens Claudio Cristino et Patricia Vargas, localise 19 000 structures réparties sur 77 p. 100 de la superficie de l'île.

- 1. Une extrême insularité

- 2. L'Europe découvre les Pascuans

- 3. Le déclin démographique

- 4. De mémoire de Pascuan ...

- 5. L'origine des Pascuans

- 6. La société pascuane

- 7. L'écriture des Pascuans

- 8. Les ahu

- 9. Les moai

- 10. La catastrophe écologique des XVIe-XVIIe siècles

- 11. Les Pascuans aujourd'hui

- 12. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel ORLIAC : chercheur au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Michel ORLIAC. PÂQUES ÎLE DE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AHU (Polynésie)

- Écrit par Hélène GUIOT

- 195 mots

Au cours du iie siècle de notre ère, les navigateurs qui colonisèrent la Polynésie orientale arrivèrent de l'ouest avec, dans leur bagage culturel, l'ahu qui existait depuis le iie siècle avant notre ère. Ce terme désignait le tertre de terre ou de pierre, fondation de la maison, dans...

-

ANTICYCLONES

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 4 113 mots

- 5 médias

Lorsque les vents alizés sont bien établis sur la face nord de l'anticyclone de l'île de Pâques, ils entraînent les eaux chaudes de surface vers l'ouest du Pacifique sud et provoquent une remontée des eaux profondes, froides, à l'est, le long des côtes du Pérou. À l’ouest, les... -

CHILI

- Écrit par Raimundo AVALOS, Olivier COMPAGNON, Universalis, Roland PASKOFF, Sergio SPOERER, Sébastien VELUT

- 19 444 mots

- 17 médias

...dont une des îles s'appelle Robinson Crusoé, car elle fut le théâtre des événements ayant inspiré le roman. C'est une destination touristique. L'île de Pâques – ou Rapa Nui –, à 3 700 kilomètres des côtes, au milieu du Pacifique, appartient à l'espace mélanésien. Exploitée sans limite... -

HOMME-OISEAU CULTE DE L'

- Écrit par Marie-Claire BATAILLE

- 638 mots

Célébré annuellement dans l'île de Pâques au cours de cérémonies rituelles qui eurent lieu jusqu'à la fin du xixe siècle, le culte de l'homme-oiseau apparaît dans toute l'aire indo-pacifique. En effet, cette image se rencontre depuis les îles du Sud-Est asiatique,...

- Afficher les 14 références

Voir aussi